|

| Referat Delphi - Heiliger Bezirk (ohne Tempel, Theater, Stadion) Dorothea Kintz - MSS 11 - 1999/2000

Photos ohne Angabe der Bildquelle sind eigene Aufnahmen. |

|

Der heilige Bezirk ist ein etwa 135 m x 190 m großes Rechteck mit einem Höhenunterschied von 70 m. Er ist in 4 Terrassen angelegt.

Die Eingänge sind im Gegensatz zu den meisten Heiligtümern nicht sehr repräsentativ; es sind einfache "Löcher" in der Mauer, auf jeder Terrasse einer im Osten und einer im Westen. Zur Zeit des Pausanias betrat man den Bezirk (τὴν πόλιν) offenbar selbstverständlich durch das Temenos der "Athena Pronaia" und vorbei am römischen Gymnasion. Die heutige Straße schafft eine irreführende Trennung:

| Paus.10,8,8 f.: τραπομένῳ δὲ ἐς ἀριστερὰν ἀπὸ τοῦ γυμνασίου καὶ ὑποκαταβάντι οὐ πλέον ἐμοὶ δοκεῖν ἢ τρία στάδια, ποταμός ἐστιν ὀνομαζόμενος Πλεῖστος [...] ἐκ δὲ τοῦ γυμνασίου τὴν ἐς τὸ ἱερὸν ἀνιόντι ἔστιν ἐν δεξιᾷ τῆς ὁδοῦ τὸ ὕδωρ τῆς Κασταλίας, καὶ πιεῖν ἡδὺ <καὶ λοῦσθαι καλόν.>. |

|

| Marktplatz mit Bauten aus römischer Zeit |

Bevor man das Heiligtum betrat, musste man an der Kastalischen Quelle

rituelle Waschungen durchführen.

Der Haupteingang befindet sich im Osten der untersten Terrasse. Man erreicht ihn über einen Marktplatz mit Bauten aus römischer Zeit (ca. 5. - 6. Jh. n. Chr.). Aber schon in klassischer Zeit konnten die Besucher hier Lorbeerzweige, Opferkuchen, Räucherwerk und Devotionalien (z.B. kleine Bronzefigürchen ) kaufen.

Die Heilige Straße führt vom Haupteingang in einer großen Serpentine zum Apollontempel, der sich etwa auf 2/3 der Höhe befindet. Sie war eine Siegesallee der griechischen Stadtstaaten, in der die Kämpfe auf der Ebene der Kunst weitergeführt wurden.

Im unteren Teil befinden sich berühmte, im Freien stehende Weihgeschenke und Schatzhäuser mit zum Teil gut erhaltenen Skulpturen, die nun im Museum von Delphi stehen. Die Benennung der Weihegeschenke wurde nach Inschriften und den Reiseberichten des Pausanias ( 2. Jh. n. Chr.) vorgenommen.

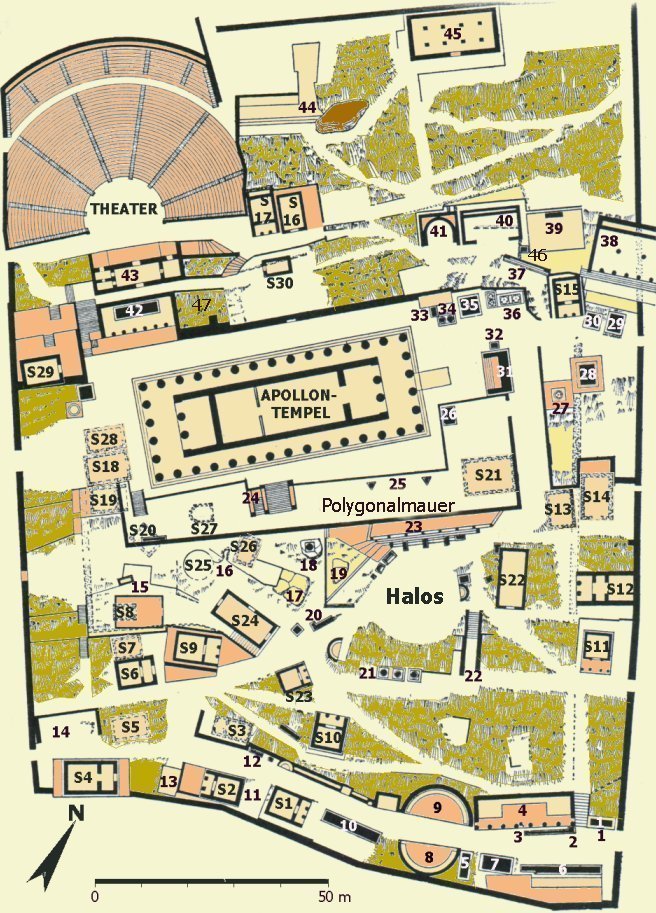

| Lageplan |

|

| nach: P.de la Coste-Messelière, 1936 und 1943 und H.Berve / G.Gruben: Griechische Tempel und Heiligtümer, München (Hirmer) 1961, S.129 | |||

|

Schauen wir uns die Stiftungen der Reihe nach an.

|

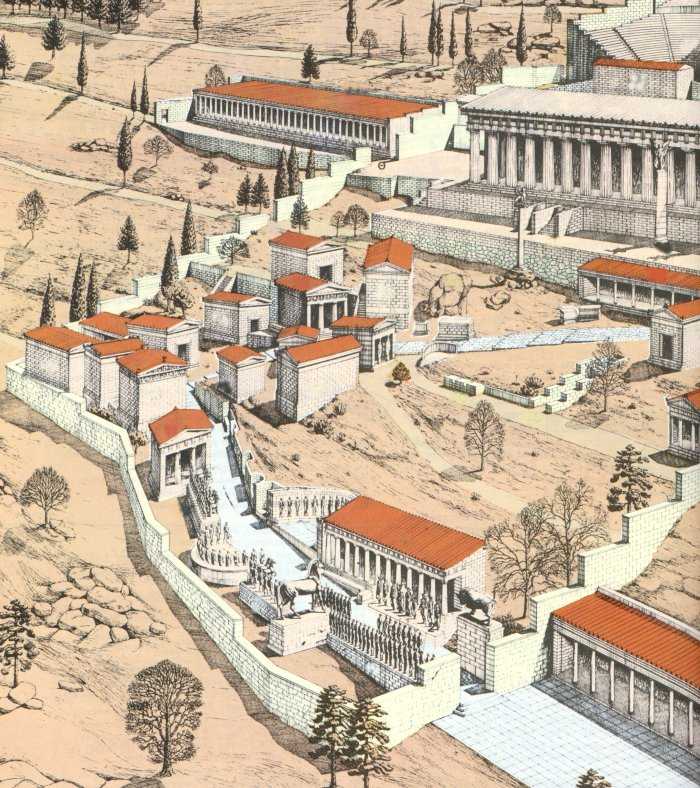

| Graphik nach: Pausaniou Helados Perihegesis, Athen 1981, S. 317 f. |

- Direkt nach dem Eingang stand rechts ein Bronzestier (1), der von den

Bewohnern von Korkyra (Korfu) um 480 v. Chr. als Dank für einen Thunfischfang

aufgestellt wurde. Erhalten ist die Basis aus Kalkstein.

Paus.10,9,3 f.: ἐσελθόντι δὲ ἐς τὸ τέμενος (3) χαλκοῦς ταῦρος τέχνη μὲν Θεοπρόπου ἐστὶν Αἰγινήτου, Κορκυραίων δὲ ἀνάθημα. λέγεται δὲ ὡς ταῦρος ἐν τῇ Κορκύρᾳ καταλιπὼν τὰς ἄλλας βοῦς καὶ ἀπὸ τῆς νομῆς κατερχόμενος ἐμυκᾶτο ἐπὶ θαλάσσῃ· γινομένου δὲ ἐπὶ ἡμέρᾳ πάσῃ τοῦ αὐτοῦ κάτεισιν ἐπὶ θάλασσαν ὁ βουκόλος, καὶ εἶδεν ἰχθύων τῶν θύννων ἀτέκμαρτόν τι ἀριθμῷ πλῆθος. (4) καὶ ὁ μὲν δῆλα τοῖς ἐν τῇ πόλει Κορκυραίοις ἐποίησεν· οἱ δὲ - ἑλεῖν γὰρ τοὺς θύννους προαιρούμενοι τὴν ἄλλως ταλαιπωρίαν εἶχον - θεωροὺς ἀποστέλλουσιν ἐς Δελφούς· καὶ οὕτω Ποσειδῶνί τε ἐκεῖνον θύουσι τὸν ταῦρον καὶ αὐτίκα μετὰ τὴν θυσίαν αἱροῦσι τοὺς ἰχθῦς, καί σφισι τὸ ἀνάθημα ἐν Ὀλυμπίᾳ τε καὶ ἐν Δελφοῖς ἐστιν ἡ δεκάτη τῆς ἄγρας. - Daneben findet sich die Fundamente einer viereckigen Nische (4), deren Funktion nicht mehr bestimmt werden kann. Ihre Fassade war mit dorischen Säulen versehen.

- Rechts davor stand ein langgestrecktes Denkmal, dessen beschriftete Basis erhalten ist (Arkader-Basis) (2).

Sie hatte die Bronzestatuen von 9 Göttern und arkadischen Heroen getragen. Es zeugte von dem Sieg

der Arkader und des Epameinondas über die Spartaner (370 v. Chr.) und war

eine Weihung aus der damaligen Beute.

Die rechteckige Nische (4) mit vorgelagerter Basis des Arkader-Denkmals (2)

Paus.10,9,5 f.: ἐφεξῆς δὲ Τεγεατῶν ἀναθήματα ἀπὸ Λακεδαιμονίων Ἀπόλλων ἐστὶ καὶ Νίκη καὶ οἱ ἐπιχώριοι τῶν ἡρώων, Καλλιστώ τε ἡ Λυκάονος καὶ Ἀρκὰς, ὁ ἐπώνυμος τῆς γῆς, καὶ οἱ τοῦ Ἀρκάδος παῖδες Ἔλατος καὶ Ἀφείδας καὶ Ἀζάν, ἐπὶ δὲ αὐτοῖς Τρίφυλος [...] ταῦτα μὲν δὴ οἱ Τεγεᾶται ἔπεμψαν ἐς Δελφούς Λακεδαιμονίους, ὅτε ἐπὶ σφᾶς ἐστρατεύσαντο, αἰχμαλώτους ἑλόντες· - Links davor, ebenfalls langgestreckt ein Sockel (3), dessen Inschrift den Grund der Weihung verrät: Philopoimen, der Feldherr des Achäischen Bundes hatte 207 v. Chr. die Spartaner bei Mantinea besiegt und ihren König Machanidas erschlagen. Der Bund der Achaier ehrte ihn kurz nach seinem Tod (183 v. Chr.) mit einem Standbild.

- Auf der linken Seite der Heiligen Straße stand zunächst die Säulenhalle der Lakedaimonier

(6). In

ihr standen 37 Skulpturen von Göttern und spartanischen Feldherrn, die an den Seesieg der Spartaner über die Athener

bei Aigospotamoi (404 v. Chr.) erinnerten, mit dem die Spartaner den

Peloponnesischen Krieg endgültig für sich entschieden hatten.

Paus.10,9,7: Λακεδαιμονίων δὲ ἀπαντικρὺ τούτων ἀναθήματά ἐστιν ἀπ' Ἀθηναίων Διόσκουροι καὶ Ζεὺς καὶ Ἀπόλλων τε καὶ Ἄρτεμις, ἐπὶ δὲ αὐτοῖς Ποσειδῶν τε καὶ Λύσανδρος ὁ Ἀριστοκρίτου στεφανούμενος ὑπὸ τοῦ Ποσειδῶνος, Ἀγίας τε ὃς τῷ Λυσάνδρῳ τότε ἐμαντεύετο καὶ Ἕρμων ὁ τὴν ναῦν τοῦ Λυσάνδρου τὴν στρατηγίδα κυβερνῶν. - Unmittelbar daneben befand sich ein Denkmal der Athener (Marathon-Basis) (7), von dem nur noch Teile der Basis erhalten sind. Darauf sah der

antike Betrachter eine Statuengruppe des Feldherrn Miltiades in der Mitte,

eingerahmt von Apollon und Athena. Dazu die zehn attischen Phylenheroen, die

das Orakel bestimmt hatte, als Perikles die 10 Phylen einrichtete und benannte, insgesamt also 13 Figuren. Sie gingen

in der späten Kaiserzeit veroren. Dieses Denkmal stiftete die Bürgerschaft

Athens um die Leistung des Miltiades bei Marathon zu würdigen (wahrscheinlich

aber erst nach 465 v. Chr.). Die Statuengruppe galt vielfach als das früheste

Werk des Pheidias.

Paus.10,10,1: τῷ βάθρῳ δὲ τῷ ὑπὸ τὸν ἵππον τὸν δούρειον [δὴ] ἐπίγραμμα μέν ἐστιν ἀπὸ δεκάτης τοῦ Μαραθωνίου ἔργου τεθῆναι τὰς εἰκόνας· εἰσὶ δὲ Ἀθηνᾶ τε καὶ Ἀπόλλων καὶ ἀνὴρ τῶν στρατηγησάντων Μιλτιάδης· ἐκ δὲ τῶν ἡρώων καλουμένων Ἐρεχθεύς τε καὶ Κέκροψ καὶ Πανδίων καὶ ... - An die Marathon-Basis schloss sich in Bronze gearbeitet das

"Troianische Pferd" an. Die Argiver hatten es aus der Beute

gestiftet, die sie 414 v. Chr. bei einem Überfall auf die mit Sparta

verbündete Stadt Thyrea machten.

Thuk.6,95: τοῦ δ' αὐτοῦ ἦρος καὶ ἐπ' Ἄργος στρατεύσαντες Λακεδαιμόνιοι μέχρι μὲν Κλεωνῶν ἦλθον, σεισμοῦ δὲ γενομένου ἀπεχώρησαν. καὶ Ἀργεῖοι μετὰ ταῦτα ἐσβαλόντες ἐς τὴν Θυρεᾶτιν ὅμορον οὖσαν λείαν τῶν Λακεδαιμονίων πολλὴν ἔλαβον, ἣ ἐπράθη ταλάντων οὐκ ἔλασσον πέντε καὶ εἴκοσι. - Die halbkreisförmigen Bauten links (8) und rechts (9) der Straße und die

zwei Sockel stammten aus Argos und wurden nach einem Sieg gegen Sparta und nach der Gründung von

Messene gestiftet.

- (8) Auf derselben Basis standen die Statuen der "Sieben gegen

Theben" und der "Epigonen". Die Stiftung erfolgte aus der

Beute, die die Argiver 456 v. Chr. bei Oinoe mit ihrem Sieg über Sparta

erzielten. Als Bildhauer nennt Pausanias Hypatodoros und Aristogeiton.

Weihegeschenk der Argiver: Die mythischen Könige von Argos (9)

Das Fundament des "Oikos" S3 mit dem anschließenden Sockel 12

Paus.10,10,3 f.: πλησίον δὲ τοῦ ἵππου καὶ ἄλλα ἀναθήματά ἐστιν Ἀργείων, οἱ ἡγεμόνες τῶν ἐς Θήβας ὁμοῦ Πολυνείκει στρατευσάντων, [...] καὶ ἐποίησαν σφᾶς, ὡς αὐτοὶ Ἀργεῖοι λέγουσιν, ἀπὸ τῆς νίκης ἥντινα ἐν Οἰνόῃ τῇ Ἀργείᾳ αὐτοί τε καὶ Ἀθηναίων ἐπίκουροι Λακεδαιμονίους ἐνίκησαν. ἀπὸ δὲ τοῦ αὐτοῦ ἐμοὶ δοκεῖν ἔργου καὶ τοὺς Ἐπιγόνους ὑπὸ Ἑλλήνων καλουμένους ἀνέθεσαν οἱ Ἀργεῖοι. - (9) Auch in dem Halbkreis rechts der Straße standen von den Argivern

gestiftete Statuen: 10 Mitglieder der Familie des Herakles, darunter er

selbst und seine Mutter Alkmene. Anlass war die Hilfe, die die Argiver

bei der Gründung der Stadt Messene den Thebanern unter Epameinondas (370 v. Chr.) geleistet hatten. Gerade die Gestalt des

Herakles konnte die Verbundenheit zwischen Argos und Theben

ausdrücken.

Paus.10,10,5: ἀπαντικρὺ δὲ αὐτῶν ἀνδριάντες εἰσὶν ἄλλοι· τούτους δὲ ἀνέθεσαν οἱ Ἀργεῖοι τοῦ οἰκισμοῦ τοῦ Μεσσηνίων Θηβαίοις καὶ Ἐπαμινώνδᾳ μετασχόντες. ἡρώων δέ εἰσιν αἱ εἰκόνες, Δαναὸς μὲν βασιλέων ἰσχύσας τῶν ἐν Ἄργει μέγιστον, Ὑπερμήστρα δὲ ἅτε καθαρὰ χεῖρας μόνη τῶν ἀδελφῶν· παρὰ δὲ αὐτὴν καὶ ὁ Λυγκεὺς καὶ ἅπαν τὸ ἐφεξῆς αὐτῶν γένος τὸ ἐς Ἡρακλέα τε καὶ ἔτι πρότερον καθῆκον ἐς Περσέα.

- (8) Auf derselben Basis standen die Statuen der "Sieben gegen

Theben" und der "Epigonen". Die Stiftung erfolgte aus der

Beute, die die Argiver 456 v. Chr. bei Oinoe mit ihrem Sieg über Sparta

erzielten. Als Bildhauer nennt Pausanias Hypatodoros und Aristogeiton.

- Links folgt ein Sockel (10) für Weihgaben der Stadt Tarent für einen Sieg über

die Messapier. So die Inschrift auf der erhaltenen Basis. Die Rekonstruktion

ergibt 16 von Frauen gerittene Pferde, die in Vierergruppen aufgestellt

waren.

Paus.10,10,6: Ταραντίνων δὲ οἱ ἵπποι οἱ χαλκοῖ καὶ αἰχμάλωτοι γυναῖκες ἀπὸ Μεσσαπίων εἰσίν, ὁμόρων τῇ Ταραντίνων βαρβάρων, Ἀγελάδα δὲ ἔργα τοῦ Ἀργείου. -

Nun kommen wir zum ersten der insgesamt zwanzig Schatzhäuser, dem der Sikyonier (links der Straße, S1). Die Schatzhäuser enthielten ursprünglich die Geschenke an das Heiligtum (Pausanias hat keine mehr gesehen), waren aber auch selbst schon Weihgaben.

Paus.10,11,1: πλησίον δὲ τοῦ ἀναθήματος τοῦ Ταραντίνων Σικυωνίων ἐστὶ θησαυρός· χρήματα δὲ οὔτε ἐνταῦθα ἴδοις ἂν οὔτε ἐν ἄλλῳ τῶν θησαυρῶν.

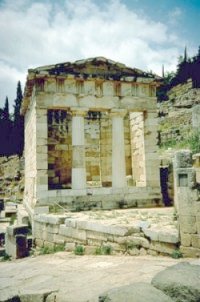

Sikyonier-Schatzhaus (S1)

Das Schatzhaus aus Sikyon (S1) wurde Ende des 6. Jh. im dorischen Stil erbaut. Es erinnerte an die Ablösung der Orthagoniden (Tyrannen) durch eine oligarchische Regierung. Dieses Schatzhaus hatte zwei Vorgänger. Sie gelten als die ältesten Schatzhäuser von Delphi. Zum Bau des späteren Sikyonier-Schatzhauses (S1) wurden Architekturteile der Vorgänger verwendet:

b) eines archaischen Rundbaus (Tholos), der um 580 v. Chr. gebaut wurde.

a) eines rechteckigen Baus (Monopteros), dessen Metopen im Museum von Delphi zu sehen sind. In diesem Rechteckbau stand vielleicht als Weihegabe der Rennwagen des Kleisthenes, des Tyrannen von Sikyon, der das erste Wagenrennen, das in Delphi abgehalten wurde, gewonnen hatte.

- Aus dem Jahr 525 v. Chr. stammt das Siphnier-Schatzhaus (S2)

in ionischem Stil. Die Siphnier hatten es errichtet, als man wegen neu

entdeckter Gold- und Silbervorkommen auf der Insel in Delphi anfragte, und

der Gott forderte, den Zehnten des Erlöses nach Delphi zu weihen. Die Insel

verlor Reichtum und Bedeutung entweder durch eine (gottgewollte)

Naturkatastrophe (Paus. 10, 11, 2 f.) oder durch politische Wirren (Herod.

3, 57).

Paus.10,11,2: ἐποιήθη δὲ καὶ ὑπὸ Σιφνίων ἐπὶ αἰτίᾳ τοιᾷδε θησαυρός. Σιφνίοις ἡ νῆσος χρυσοῦ μέταλλα ἤνεγκε, καὶ αὐτοὺς τῶν προσιόντων ἐκέλευσεν ὁ θεὸς ἀποφέρειν δεκάτην ἐς Δελφούς· οἱ δὲ τὸν θησαυρὸν ᾠκοδομήσαντο καὶ ἀπέφερον τὴν δεκάτην. ὡς δὲ ὑπὸ ἀπληστίας ἐξέλιπον τὴν φοράν, ἐπικλύσασα ἡ θάλασσα ἀφανῆ τὰ μέταλλά σφισιν ἐποίησεν. Große Teile des Skulpturenschmuckes sind heute im Museum zu sehen. Das Schatzhaus hatte zwei weibliche Stützfiguren (Karyatiden) und einen sehr gut erhaltenen umlaufenden Fries.

- Etwas abseits des Weges befindet sich das Thebaner-Schatzhaus (S4), in dem die Beute aus der Schlacht von Leuktra (371 v. Chr.), die dem Apollon geweiht war, aufgehoben wurde.

- Links und rechts der Straße befinden sich Fundamente weiterer

Schatzhäuser (S5, S3).

- Das rechts wurde, weil Beschlüsse über die Stadt Megara in die Stützmauer eingeritzt sind, das Schatzhaus der Megarer (S3) genannt. Pausanias erwähnt es nicht.

- Das auf der anderen Straßenseite liegende stammte möglicherweise von den Boiotern (S5). Es stammt aus dem Ende des 6. Jh. Auch die Blöcke mit Stifterinschriften, die man gefunden hat, geben keinen genauen Aufschluss.

- Es folgen die Reste des Schatzhauses von Poteidaia (S6).

- Danach kann man sich das Schatzhaus der Athener (S9) anschauen, das

schon auf der zweiten Terrasse steht.

Die hintere Südwestecke des Atherner-Schatzhauses mit Blick auf die Polygonalmauer. Im Schatten im Vordergrund die Basis des Weihegeschenks, das die Athener nach Marathon stifteten. Das Schatzhaus der Athener. - Parischer Marmor.

- Zwei dorische Säulen zwischen den Anten.

- Metopen-Triglyphen-Fries.

- Giebelfiguren. Akrotere.

Die Polygonalmauer stützt die Tempelterrasse. Davor die Säulen der Halle der Athener (23) vom Schatzhaus der Athener aus gesehen. Das Schatzhaus ist ein einfacher dorischer Antentempel aus parischem Marmor. Die Metopen, deren Abgüsse an der Rekonstruktion zu sehen sind, zeigen Taten des Herakles und des Theseus; auf der Vorderseite ist der Kampf gegen die Amazonen als Sinnbild des Kampfes gegen die Perser dargestellt. Auf dem Giebelfeld konnte der antike Besucher wahrscheinlich eine Abbildung Apollons ansehen. Im Inneren befand sich die einzige erhaltene Notation von Musik aus der Zeit. Die Blöcke mit dem Hymnus an Apollon kann man heute im Museum von Delphi betrachten.

Eine der zahlreichen Inschriften erinnerte an die Schlacht von Marathon. Über die Entstehungszeit gibt es unterschiedliche Meinungen:- 490/480: Die Errichtung erfolgt nach dem Sieg bei Marathon. Bei Speich ("Süd-Griechenland")

liest man, dass das Haus aus 1/10 der Beute aus der Schlacht von Marathon

erbaut worden ist. Diese Annahme wird auch von Pausanias gestützt.

Paus.10,11,5: οἱ δὲ θησαυροὶ Θηβαίων ἀπὸ ἔργου τῶν ἐς πόλεμον, καὶ Ἀθηναίων ἐστὶν ὡσαύτως· Κνιδίους δὲ οὐκ οἶδα εἰ ἐπὶ νίκῃ τινὶ ἢ ἐς ἐπίδειξιν εὐδαιμονίας ᾠκοδομήσαντο, ἐπεὶ Θηβαίοις γε ἀπὸ ἔργου τοῦ ἐν Λεύκτροις καὶ Ἀθηναίοις ἀπὸ τῶν ἐς Μαραθῶνα ἀποβάντων ὁμοῦ Δάτιδί εἰσιν οἱ θησαυροί. - 530-525 v. Chr.: man zweifelt die späte Datierung des Pausanias aus baulichen und stilistischen Gründen an. Als Anlass für die Errichtung sieht man in diesem Fall den positiven Beitrag des delphischen Orakels für die Vertreibung der Tyrannen aus Athen. Als inschriftlich bezeugte Stiftung für Marathon gilt dann der dreieckige Platz südlich vom Schatzhaus (gemauertes Fundament einer Basis)

- Gegenüber, auf der rechten Straßenseite, befand sich das Schatzhaus von Knidos (S23). Ionische Säulenordnung mit zwei Karyatiden zwischen den Anten. Um 550-544 erbaut. Der Anlass ist trotz der Erhaltung der Bauinschrift unbekannt. Auch Pausanias (10, 11, 5) entscheidet sich nicht: Κνιδίους δὲ οὐκ οἶδα εἰ ἐπὶ νίκῃ τινὶ ἢ ἐς ἐπίδειξιν εὐδαιμονίας ᾠκοδομήσαντο.

- Neben dem Athener-Schatzhaus wird das Buleuterion vermutet, also das Rathaus von Delphi (S24), in dem die Ratsmitglieder über die Einhaltung der öffentlichen Ordnung wachten.

- S10 ist vielleicht das Schatzhaus, das die Syrakusaner nach ihrem Sieg über

die Athener 413 v. Chr. weihten.

Paus.10,11,5: Ποτιδαιατῶν δὲ τῶν ἐν Θρᾴκῃ καὶ Συρακουσίων, τῶν μέν ἐστιν ὁ θησαυρὸς ἀπὸ τοῦ Ἀττικοῦ τοῦ μεγάλου πταίσματος, Ποτιδαιᾶται δὲ εὐσεβείας τῆς ἐς τὸν θεὸν ἐποίησαν. - Dann verbreitet sich die Heilige Straße zu einem vom Weihgeschenken umgebenen Platz, der sogenannten Heiligen Tenne (Halos). Hier fand alle acht Jahre das Septerion statt, ein Kultspiel, das die Tötung des Drachen Python (Πύθων) durch Apollon darstellte, um so eine rituelle Reinigung der Stadt zu vollziehen. Python bewachte das Erdorakel, bevor Apollon den Ort in Besitz nahm. Sein Beiname (Πύθιος) erinnert ebenso an den Drachen, wie der alte Name der Gegend der Name der Gegend (Πυθώ, ound der Name der Orakelpriesterin "Pythia" (Πυθία). Die "Doloneische" Treppe (22) diente bei dieser Aufführung als Zugang zur Höhle.

- Hinter dem Rathaus befinden sich

- das Asklepieion (S8), das auf den Fundamenten eines archaischen (wegen der Herkunft der Steine aus Italien "etruskischen") Schatzhauses errichtet wurde (548 v. Chr).

- das Heiligtum der Erdmutter Gaia (16), der das Erdorakel ursprünglich in Delphi gehört hatte. Apollon brachte das Orakel in seinen Besitz, indem er den Python-Drachen tötete.

- und der Stein der Sibylle (17), die zur Zeit der Gaia als Vorgängerin der

Pythia auf diesem Felsen neben dem Buleuterion saß und die Orakelsprüche

verkündete. Z.B. hatte sie den

Trojanischen Krieg vorhergesagt.

Paus.10,12,1: πέτρα δέ ἐστιν ἀνίσχουσα ὑπὲρ τῆς γῆς· ἐπὶ ταύτῃ Δελφοὶ στᾶσάν φασιν ᾆσαι τοὺς χρησμοὺς <γυναῖκα> ὄνομα Ἡροφίλην, Σίβυλλαν δὲ ἐπίκλησιν. [...] καὶ Ἑλένην τε προεδήλωσεν ἐν τοῖς χρησμοῖς, ὡς ἐπ' ὀλέθρῳ τῆς Ἀσίας καὶ Εὐρώπης τραφήσοιτο ἐν Σπάρτῃ, καὶ ὡς Ἴλιον ἁλώσεται δι' αὐτὴν ὑπὸ Ἑλλήνων. - auch der Stein der Leto (19), an dem nach einer Sagenvariante Apollon schon als kleines Kind in Begleitung seiner Mutter den Python-Drachen getötet haben soll.

- Die 90 m lange Polygonalmauer, welche die Terrasse im Norden

begrenzt, stützt die Terrasse des Apollontempel. Die Mauer wurde Mitte des

6. Jahrhunderts in einer besonderen Technik erbaut: Die Steine wurden an der

Oberfläche glattgeschliffen, an den Rändern jedoch behielten sie ihre

ursprüngliche Naturformen, so dass man sie in sogenannten Kurven-polygonen

millimetergenau zusammenfügen konnte. Man fand über 800 Inschriften,

darunter auch Befreiungsurkunden für Sklaven. Die Polygonalmauer gilt

deshalb als ein Archiv über die Geschichte und Bedeutung des Orakels.

Der Blick entlang der Polygonalmauer fällt Vorbei an der Halle der Athener (23) auf den Bereich der Felsen der Sibylle (17) und der Leto (19) und den Standplatz der Sphinx der Naxier (18). Ionisches Marmorkapitell an der Einbiegung der Heiligen Straße zur Tempelterrasse nach Norden. Wo sein ursprünglicher Platz war, ist nicht bekannt. - Unmittelbar vor der Polygonalmauer stand eine Lesche (Halle der Athener) (23), die von den Athenern 478/470

v. Chr. zur Erinnerung an die Schlacht bei Salamis erbaut wurde. Sie war 100 attische Fuß (= 28m) lang und 3.75 m tief.

Im Stylobat befand sich auch eine Inschrift über einen Seesieg am Ende

der Perserkriege; man weiß aber nicht, ob damit der bei Mykale oder

der bei Sestos gemeint ist. Die Halle diente zur Unterbringung der Beute. Vor

der Halle befand sich die schon oben erwähnte Heilige Tenne.

Paus.10,11,6: ᾠκοδόμησαν δὲ καὶ Ἀθηναῖοι στοὰν ἀπὸ χρημάτων, ἃ ἐν τῷ πολέμῳ σφίσιν ἐγένετο ἀπό τε Πελοποννησίων καὶ ὅσαι Πελοποννησίοις ἦσαν τοῦ Ἑλληνικοῦ σύμμαχοι. ἀνάκειται δὲ καὶ πλοίων τὰ ἄκρα κοσμήματα καὶ ἀσπίδες χαλκαῖ· τὸ δὲ ἐπίγραμμα τὸ ἐπ' αὐτοῖς ἀριθμεῖ τὰς πόλεις, ἀφ' ὧν οἱ Ἀθηναῖοι τὰ ἀκροθίνια ἀπέστειλαν [...]. - Links neben der Halle thronte die Sphinx der Naxier (18), die im Museum zu bewundern ist, auf einer über zehn Meter hohen ionischen Säule. Sie war eine Stiftung der wohlhabenden Insel aus den Jahren 570/60 v. Chr. In späteren Jahren (nach 328/27) wurde auf der Basis das Dekret eingemeißelt, das den Naxiern die Promantie (ἡ προμαντεία - Vorrecht bei der Befragung des Orakels) einräumte.

- Unterhalb des Wegs befinden sich noch einige Schatzhäuser, z.B.

- Schatzhaus von Korinth (S22), das als ältestes

Schatzhaus in Delphi gilt und eine persönliche Stiftung des Tyrannen Kypselos (657 - 628 v. Chr.) sein soll.

Herod.1,14: Τὴν μὲν δὴ τυραννίδα οὕτω ἔσχον οἱ Μερμνάδαι τοὺς Ἡρακλείδας ἀπελόμενοι, Γύγης δὲ τυραννεύσας ἀπέπεμψε ἀναθήματα ἐς Δελφοὺς οὐκ ὀλίγα, ἀλλ' ὅσα μὲν ἀργύρου ἀναθήματα, ἔστι οἱ πλεῖστα ἐν Δελφοῖσι, πάρεξ δὲ τοῦ ἀργύρου χρυσὸν ἄπλετον ἀνέθηκε ἄλλον τε καὶ τοῦ μάλιστα μνήμην ἄξιον ἔχειν ἐστί, κρητῆρές οἱ ἀριθμὸν ἓξ χρύσεοι ἀνακέαται. Ἑστᾶσι δὲ οὗτοι ἐν τῷ Κορινθίων θησαυρῷ σταθμὸν ἔχοντες τριήκοντα τάλαντα· ἀληθέι δὲ λόγῳ χρεωμένῳ οὐ Κορινθίων τοῦ δημοσίου ἐστὶ ὁ θησαυρός, ἀλλὰ Κυψέλου τοῦ Ἠετίωνος. Οὗτος δὲ ὁ Γύγης πρῶτος βαρβάρων, τῶν ἡμεῖς ἴδμεν, ἐς Δελφοὺς ἀνέθηκε ἀναθήματα μετὰ Μίδην τὸν Γορδίεω, Φρυγίης βασιλέα. Ἀνέθηκε γὰρ δὴ καὶ Μίδης τὸν βασιλήιον θρόνον, ἐς τὸν προκατίζων ἐδίκαζε, ἐόντα ἀξιοθέητον· κεῖται δὲ ὁ θρόνος οὗτος, ἔνθα περ οἱ τοῦ Γύγεω κρητῆρες. Ὁ δὲ χρυσὸς οὗτος καὶ ὁ ἄργυρος, τὸν ὁ Γύγης ἀνέθηκε, ὑπὸ Δελφῶν καλέεται Γυγάδας ἐπὶ τοῦ ἀναθέντος ἐπωνυμίην. Herod.4,162: Τῆς δὲ Σαλαμῖνος τοῦτον τὸν χρόνον ἐπεκράτεε Εὐέλθων, ὃς τὸ ἐν Δελφοῖσι θυμιητήριον, ἐὸν ἀξιοθέητον, ἀνέθηκε, τὸ ἐν τῷ Κορινθίων θησαυρῷ κεῖται.

- Schatzhaus von Kyrene (ca. 330 v. Chr.) (S12). 322/21 wurde den Kyrenäern die Promantie verliehen. Die entsprechende Inschrift ist in den Anten eingemeißelt.

- Schatzhaus von Akanthos und des Brasidas (S14). Die Akanthier (Chalkidike) erinnerten mit diesem Schatzhaus an ihre Befreiung von Athen (423 v. Chr.), worin sie der Spartaner Brasidas unterstützt hatte.

- und andere (S11), (S13), die nicht beschrieben werden.

- Schatzhaus von Korinth (S22), das als ältestes

Schatzhaus in Delphi gilt und eine persönliche Stiftung des Tyrannen Kypselos (657 - 628 v. Chr.) sein soll.

- Die Biegung der Heiligen Straße nach Norden zur Apollonterrasse wird von

einem großen, reich verzierten Marmorkapitell markiert, das aber

erst von den Ausgräbern dorthin gestellt worden ist. Wo es sich genau

befunden hatte, weiß man nicht, da man damals nur die Sachen aufeinander

stellte, aber die Fundorte der Dinge nicht dokumentierte.

Die Säulen des Apollontempels auf der östlichen Schmalseite. Eingangsrampe. Die Überreste des Apollontempels von einer höheren Terrasse aus gesehen. - Auf dem Platz vor dem Apollontempel stand direkt dem Tempel gegenüber die Schlangensäule (27) , die ihren Namen daher hatte, dass

auf den Köpfen dreier verschlungener Schlangen aus Bronze ein goldener

Dreifuß stand. Das Denkmal war von 31 griechischen Städten zur Erinnerung an die Schlacht bei Plataiai

(479 v. Chr.) errichtet

worden. Auf die Leiber waren die Namen der an der Schlacht beteiligten

Poleis eingeschrieben. Nicht nur Pausanias konnte die Schlangensäule noch

sehen: Sie soll heute noch in Konstantinopel (im Hippodrom vor der Hagia

Sophia) stehen.

Paus.10,13,9: ἐν κοινῷ δὲ ἀνέθεσαν ἀπὸ ἔργου τοῦ Πλαταιᾶσιν οἱ Ἕλληνες χρυσοῦν τρίποδα δράκοντι ἐπικείμενον χαλκῷ. ὅσον μὲν δὴ χαλκὸς ἦν τοῦ ἀναθήματος, σῶον καὶ ἐς ἐμὲ ἔτι ἦν· οὐ μέντοι κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ τὸν χρυσὸν οἱ Φωκέων ὑπελίποντο ἡγεμόνες.

Die drei Aufnahmen wurden uns freundlicherweise von Herrn Prof. Dr. Leo Bazant-Hegemark <http://www.members.a1.net/leo.bazant/> zur Veröffentlichung überlassen. Er bemerkt dazu: "Sie ist offenbar tatsächlich die echte Säule des Weihegeschenkes und hat ihr eigenes Schicksal; man zählt ihre Entdeckung zu den heute gelösten "Rätseln" der Antike. Die Säule steht ohne ehemaligen Dreifuß und vertieft (weil das Bodenniveau anwuchs) im Hippodrom von Istanbul.

- Westlich schloss unmittelbar an die Schlangensäule ein Weihegeschenk der Tarentiner an (bei 27; auf dem Plan nicht verzeichnet), das nach der Inschrift der

Basis aus der Beute gegen den Nachbarstamm der Peuketier gestiftet worden

war. Es waren kämpfende Reiter und Fußsoldaten dargestellt.

Paus.10,13,10: Ταραντῖνοι δὲ καὶ ἄλλην δεκάτην ἐς Δελφοὺς ἀπὸ βαρβάρων Πευκετίων ἀπέστειλαν· τέχνη μὲν τὰ ἀναθήματα Ὀνάτα τοῦ Αἰγινήτου καὶ Ἀγελάδα ἐστὶ τοῦ Ἀργείου, εἰκόνες δὲ καὶ πεζῶν καὶ ἱππέων, βασιλεὺς Ἰαπύγων Ὦπις ἥκων τοῖς Πευκετίοις σύμμαχος. οὗτος μὲν δὴ εἴκασται τεθνεῶτι ἐν τῇ μάχῃ, οἱ δὲ αὐτῷ κειμένῳ ἐφεστηκότες ὁ ἥρως Τάρας ἐστὶ καὶ Φάλανθος ὁ ἐκ Λακεδαίμονος, καὶ οὐ πόρρω τοῦ Φαλάνθου δελφίς· πρὶν γὰρ δὴ ἐς Ἰταλίαν ἀφικέσθαι, [καὶ] ναυαγίᾳ τε ἐν τῷ πελάγει τῷ Κρισαίῳ τὸν Φάλανθον χρήσασθαι καὶ ὑπὸ δελφῖνος ἐκκομισθῆναί φασιν ἐς τὴν γῆν. - Nordöstlich von der Schlangensäule befand sich das Denkmal mit dem goldenen Wagen des Helios (28), den die Rhodier dem Schutzherrn ihrer Insel gestiftet hatten; wahrscheinlich um 304 v. Chr.

- Basis zur Statue des Königs Attalos I. (30) und Basis zur Statue des Königs Eumenes (29). Mit den beiden Statuen wollten sich wahrscheinlich die Amphiktyonen bei den pergamenischen Königen für ihre Verdienste um das Heiligtum bedanken (ca. 182 v. Chr.).

- An der Nordseite des Tempelvorplatzes standen (vor seiner Eingangsrampe) einige Denkmäler,

darunter auf einem Pfeiler, der wieder aufgestellt wurde, ein Reiterstandbild des Prusias (33), eines kleinasiatischen Königs (um 182 v.

Chr.).

Pfeiler des Prusiasstandbildes Die Terrassierung oberhalb des Apollontempels: Zunächst Weihegabe des Krateros: Jagd Alexanders (42). Darüber Skene und Theater - Die Terrasse, die eigens für die Attalos-Stoa (38) errichtet wurde,

reicht über die Begrenzung des Tempelbezirks hinaus. Entsprechend der

Weiheinschrift (βασιλεὺς Ἄτταλος Ἀπολλωνι)

wurde sie um 230

v.Chr. von Attalos I. Soter (241 - 197 v. Chr., dem König von Pergamon, gestiftet.

Ihre Vorderseite gestalteten von 16 dorischen Säulen. In römischer Zeit

wurde sie als Zisterne zweckentfremdet. Für die Stoa (²

past‹w, ‹dow) ist das Psephisma der Amphiktyonen erhalten:

[...] ἐν τὰν παστάδα τὰν ἀνατεθεῖσαν τῷ θεῷ ὑπὸ τοῦ βασιλέως Ἀτταλου μηθενὶ εἶμεν ἐξουσίαν πλὴν βασιλέως ἀναθεῖναι μηθὲν μηδὲ σκανοῦν μηδὲ πῦρ ἀνάπτειν ἐντὸς ἢ ἐκτὸς τῆς παστάδος [...]

(An dieser Stelle folgt das Referat über den Apollontempel)

- Östlich vom Theater befanden sich noch einige Weihegaben;

- unter anderem auch die Akanthussäule (46): Sie erhob sich auf einer dreistufigen Basis zu einer Gesamthöhe von 12,50 m. Ihr Fuß und ihr Kapitell waren mit Akanthusblätter geschmückt. Auf dem Kapitell standen drei Tänzerinnen und trugen auf ihrem mit dem Polos überhöhten Kopf einen Bronzekessel. Auf Grund stilistischer Kriterien datiert man die Säule in die zweite Hälfte des 4. Jh. v. Chr. Pausanias erwähnt sie nicht. Sie hat wohl nur bis zum Ende des 2. Jh. v. Chr. gestanden.

- und das Daochos-Weihegeschenk (40), eine Gruppe von 9 Statuen aus parischem Marmor aus den Jahren 339 - 334 v. Chr., die neben dem die Kithara spielenden Apollon (rechts außen, nach links anschließend) die Familie des thessalischen Herrschers Daochos II. darstellte: 1. Sisyphos II (sein Sohn), 2. Daochos II. (der Stifter selbst), 3. Sisyphos (Vater), 4. Daochos I. (Großvater), 5. Agelaos (Läufer), 6. Telemachos (Ringer) 7. Agias (Pankratiast), 8. Aknonios (Stammvater). Der Grund für die Weihung dürfte gewesen sein, dass Daochos II. damals Hieromnemon in der delphischen Amphiktyonie war. Die Basis ist 11,50 m breit.

- Ganz im Norden des Heiligtums stand die Lesche der Knidier (45),

ein größeres Gebäude aus dem 5. Jahrhundert v. Chr., mit acht Frontsäulen

und zwei Mal 4 Pfeilern (Holz auf Steinbasen) im Innern. Auf der Stützmauer

waren die Weiheinschrift und später Ehrenbeschlüsse für Knidos eingemeißelt. Hier befanden sich Wandbilder des Malers

Polygnot, die Pausanias (10, 25, 1 - 10, 31, 12) ausführlich beschreibt:

Paus.10,25,1: ὑπὲρ δὲ τὴν Κασσοτίδα ἐστὶν οἴκημα γραφὰς ἔχον τῶν Πολυγνώτου, ἀνάθημα μὲν Κνιδίων, καλεῖται δὲ ὑπὸ Δελφῶν Λέσχη, ὅτι ἐνταῦθα συνιόντες τὸ ἀρχαῖον τά τε σπουδαιότερα διελέγοντο καὶ ὁπόσα μυθώδη· - Iliupersis (Eroberung Troias)

Paus.10,25,2: ἐς τοῦτο οὖν ἐσελθόντι τὸ οἴκημα τὸ μὲν σύμπαν τὸ ἐν δεξιᾷ τῆς γραφῆς Ἴλιός τέ ἐστιν ἑαλωκυῖα καὶ ἀπόπλους ὁ Ἑλλήνων. Die Sphragis des Malers sei ein Epigramm des Simonides gewesen: Paus.10,27,4: γράψε Πολύγνωτος, Θάσιος γένος, Ἀγλαοφῶντος | υἱός, περθομένην Ἰλίου ἀκρόπολιν. - Nekyia (Odysseus in der Unterwelt):

Paus.10,28,1: τὸ δὲ ἕτερον μέρος τῆς γραφῆς τὸ ἐξ ἀριστερᾶς χειρός, ἔστιν Ὀδυσσεὺς καταβεβηκὼς ἐς τὸν Ἅιδην ὀνομαζόμενον, ὅπως Τειρεσίου τὴν ψυχὴν περὶ τῆς ἐς τὴν οἰκείαν ἐπέρηται σωτηρίας· ἔχει δὲ οὕτω τὰ ἐς τὴν γραφήν. ὕδωρ εἶναι ποταμὸς ἔοικε, δῆλα ὡς ὁ Ἀχέρων, καὶ κάλαμοί τε ἐν αὐτῷ πεφυκότες καὶ <ἰχθύες· ἔστι δ'> ἀμυδρὰ οὕτω δή τι τὰ εἴδη τῶν ἰχθύων <ὡς> σκιὰς μᾶλλον ἢ ἰχθῦς εἰκάσεις. καὶ ναῦς ἐστιν ἐν τῷ ποταμῷ καὶ ὁ πορθμεὺς ἐπὶ ταῖς κώπαις.

- Iliupersis (Eroberung Troias)

(Im Nordwesten befindet sich das Theater: Eigenes Referat)

- Die Bauten, die östlich und westlich zum Teil ausgegraben wurden, sind

für Besucher noch nicht zugänglich.

- Dazu gehören im Westen eine 74 m lange Säulenhalle, möglicherweise aus dem 4. Jahrhundert v.Chr.

- im Osten die Thermen aus der späten römischen Kaiserzeit

- und ein südlich davon wohl im 1. Jahrhundert n.Chr. errichtetes Gebäude.

(Im Norden befindet sich das Stadion: Eigenes Referat)