|

| Referat Nr. 6: Griechischer Tempelbau I. Säulenordnungen, II. Parthenon und III. Eleusis Urs Wiesel (MSS 12 - 1999/2000) |

|

Griechischer Tempelbau: I.) Säulenordnungen |

Vorstufen und Typen:

Die kretischen und mykenischen Kulturen kannten noch kein Gotteshaus, da ihre Götter vorwiegend Naturkräfte waren. Ihnen wurde in freier Natur auf einem abgeschlossenen Weiheplatz, auf dem ein Altar für blutigen Opfer stand, geopfert.

Später verehrte man in abgeschlossenen Räumlichkeiten Götterbilder in idealisierter Menschengestalt. Man favorisierte, die „Tempel" auf „heiligem" Boden, meist über alten Heroengräbern, auf einer Bergesanhöhe zu errichten. Schon Homer lässt den von Agamemnon missachteten Priester Chryses sich in seinem Gebet an Apollon darauf berufen, dass er ihm schon manchen Tempel gebaut hat. (Hom.Il.1,39: Σμινθεῦ εἴ ποτέ τοι χαρίεντ' ἐπὶ νηὸν ἔρεψα). Aus geometrischer Zeit hat man Tempelmodelle aus Ton gefunden (Heraion von Argos und Perachora) und Tempelfundamente ausgegraben (Eleusis, Sparta, Perachora). Später wurde der Gott in sein Heiligtum in dem menschlichen Wohnkreis, in geweihte Bereiche, integriert.

Vorbild für den Tempelbau war der bereits hochentwickelte Profanbau, das aus Griechenland stammende Megaron aus frühester mykenischer Zeit. Seine einräumige, längliche viereckige Form vergrößerte man durch vorziehende Längswände (Anten), wodurch eine Vorhalle entstand, die mit zwei Säulen abgegrenzt wurde. (Tempelreste aus dem 8. Jahrhundert) Die hierzu verwendeten Materialien waren Holz, später luftgetrocknete Ziegeln. Der Tempelinnenraum (Cella) beherbergte das vollplastische Götterbild und den Räucheraltar. Die verehrende Gemeinde stand im Freien vor dem Eingang, wo die Tieropfer dargebracht wurden. Der fensterlose Antentempel entwickelte sich entweder zum Doppelantentempel (zusätzliche Vorhalle auf der Hinterseite des Tempels) zum Prostylos (Tempel mit säulengetragener Vorhalle) oder zum Amphiprostylos (mit Vorhallen auf beiden Frontseiten).

Nicht zuletzt durch die Veränderung der Dachform – aus dem Flachdach entwickelte sich ein Satteldach – entstand die Möglichkeit, in der Cella Raum für künstlerische Ornamentik zu gewinnen. Hochreliefs, plastische Gruppen, Palmetten und Figuren aus Holz, dann aus Kalkstein, endlich aus Marmor zierten die Peristasis (ringsum laufende Säulenhalle).

Als architektonischen Varianten der Peristasis entstanden die Tempelformen

- Peripteros (ringsum umflügelt; Säulen und Kunstwerk)

- Dipteros (doppelte Säulenreihe)

- Pseudodipteros (innerer Säulenumlauf fehlt, dadurch wird Cella größer; Halbsäulen an Cellawand)

Eine seltene Form ist der Monopteros, ein säulengetragener offener Tempel auf kreisrundem Grundriss (Romatempel auf Akropolis). Die Tholos ist eine Variante des Monopteros und besitzt innerhalb des Säulenkreises einen geschlossenen Rundbau.

Ende des 7. Jahrhunderts war der kanonische Tempel entwickelt.

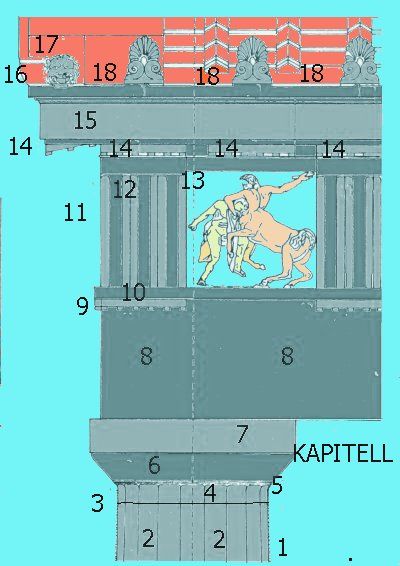

Der dorische Tempel

nach J. Bühlmann, Architektur des class. Altertums und der Renaissance, Stuttgart 1872  Die

dorische Säulenordnung ging vorwiegend vom mittleren und südlichen

Griechenland aus (Kunstzentren Argos und Korinth) und ist durch das

ausgewogene Maß zwischen Tragen und Lasten gekennzeichnet. Die dorische

Ordnung wird von einem spröden Sinn für schlichte klare Monumentalität

bestimmt.

Die

dorische Säulenordnung ging vorwiegend vom mittleren und südlichen

Griechenland aus (Kunstzentren Argos und Korinth) und ist durch das

ausgewogene Maß zwischen Tragen und Lasten gekennzeichnet. Die dorische

Ordnung wird von einem spröden Sinn für schlichte klare Monumentalität

bestimmt.

- Säule, Säulenschaft

- Kanneluren

- Kerbe

- Hals

- 5 Anuli (Ringe)

- Echinus (Polster)

- Abakus (Brett)

- Architrav (Epistylion)

- Regula (Plättchen) mit Guttae (Tropfen)

- Taenia (Stirnband)

- Fries

- Triglyphe (Dreisteg)

- (Reliefierte) Metope

- Mutulus (Hängeplatte) mit Guttae (Tropfen)

- Geison (Kranzgesims)

- Sima (Traufrinne)

- Wasserspeier (Löwenköpfe)

- Stirnziegel

Die dorischen Säule:

Die

dorische Säule steigt ohne Basis (Unterlage) direkt aus dem Stylobat

(Grundfläche) des Tempels auf und ist relativ niedrig ( zwischen 5 und 7,5

Säulendurchmesser), wobei der Durchmesser von unten nach oben leicht abnimmt.

Bei

frühdorischen Säulen ist eine Entasis (Schwellung) im unterem Drittel des

Säulenschafte vorhanden - sie soll einen elastischen Eindruck machen.

Neben

den selten aus einem einzigen Steinblock gehauenen Säulen (Monolithen)

bestehen meistens die Säulen aus zylindrisch geformten Stücken

(Säulentrommeln), die durch Holzzapfen in der Trommelmitte untereinander

verkoppelt wurden.

Die

Säulen sind senkrecht gerillt (Kanneluren), wodurch das Aufwärtsstreben und

die Kraft des Gebälktragens zum Ausdruck kommt.

Am

Säulenhals lenken Querrillen in die Horizontalebene über, um schließlich

drei Ringe die Säule abschließen zu lassen.

Der

kreisrunde Wulst (Echinus) bildet mit der quadratischen Auflageplatte, Abakus

genannt, das Kapitell, das die Tragkraft der Säule auf eine größere

waagerechte Fläche leitet.

Eine

Faustregel bezüglich der Säulenanzahl eines Tempels lässt sich etwa

folgendermaßen ausdrücken. Anzahl der Frontsäulen mal die Anzahl der

Säulen der Längseite beträgt in der Regel 6 mal 13, woraus sich der Begriff

Hexastylos herleitet. Allgemein gesprochen verhält sich die Stirn- zur

Längsseite im Verhältnis 1:2.

Die

Säulen sind mit einem mächtigen schmucklosen Steinbalken, dem Architrav,

verbunden, der oben Leistchen und jeweils 6 Pflöckchen aufweist. Auf ihm

liegt der geschmückte Fries, in dem mythologische Szenen auf Relieffeldern

(Metopen) dargestellt sind und durch dreifach vertikal gerillten Platten

(Triglyphen) abgegrenzt werden.

Den

obersten Teil des Gebälks nennt man Geison; es ist das über den Fries

vorstehende Kranzgesims, das an den Frontecken zum Dachfirst aufsteigt und das

dreieckige Giebelfeld oder Tympanon umrahmt.

Eine

eingearbeitete Regenrinne führt schließlich das Wasser durch die an den

Ecken angebrachten Löwenköpfe zur Erde.

Der

Säulenumgang enthält eine flache Kassettendecke, deren Schmuck, meist

goldene Sterne auf blauen Grund, bildeten.

Die

Dächer waren aus Ton oder Marmorziegeln.

Nach

archäologischen Erkenntnissen des 19. Jahrhunderts sollen die griechischen

Tempel vor allem im Bereich des Frieses und des unteren Geison bunt bemalt

gewesen sein.

Das

unterirdische Fundament eines dorischen Tempels heißt Stereobat. Die oberste

Stufe – auf ihr sind die Säulen aufgestellt – nennt man Stylobat. Um sie

zu erreichen, muss der Besucher drei hohe Stufen, die das Aufsteigen hin zur

Gottheit symbolisieren, überwinden.

Der

dorische Tempel ist ein harmonisches und in sich geschlossenes

architektonisches Kunstwerk. Sämtliche Details sind exakt disponiert, haben

ihre Bedeutung, sie vertragen keine Abänderungen.

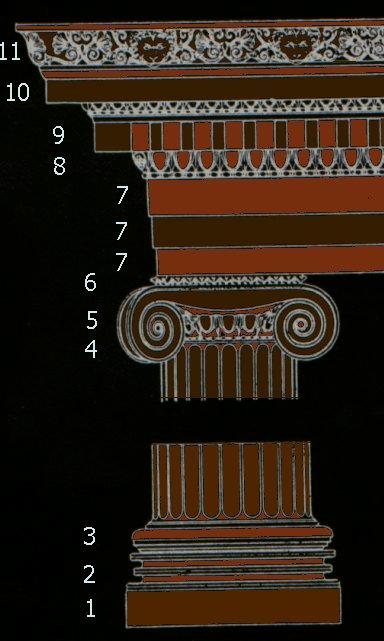

Der ionische Tempel

- Basis

- Kapitell

- Gebälk

- Architrav, Epistylion (drei Faszien)

- Ionisches Kyma

- Zahnschnitt (Geisipodes)

- Geison (Kranzgesims)

- Sima (Traufleiste)

Die ionische Säulenordnung stammt vorwiegend aus den Griechensiedlungen an den kleinasiatischen Küste und den ägäischen Inseln und sind von fremden Einflüssen geprägt, was auch die Verzierungen der Tempel zur Folge hatte.

Im Unterschied zur dorischen Säule steht die ionische Säule auf einer Basis, meist ein quadratischer Sockel (Plinthe) und ersetzt gleichzeitig den Stylobat. Auf diesem Sockel liegen abwechselnd kreisrunde Wülste und Hohlkehlen, aus denen schließlich der Schaft stieg. Attika bildete den Sockel jedoch zur Basis um, nur noch eine Hohlkehle wurde von zwei Wülsten umgeben. Der Säulenschaft mit einer Länge von 8,5 bis 9,5 Säulendurchmesser war dabei wesentlich höher, als der dorische. Gleichzeitig vergrößerte sich der Säulenabstand auf 2 Durchmesser.

Die

Kanneluren – von 20 auf 24 an der Zahl gestiegen – sind durch Stege

getrennt, tiefer ausgehöhlt und werden durch halbkreisförmige Bogen am Ende

einer Säule geschlossen.

Eine

Perlenschnur zu einer Schmuckreihe aneinandergereiht leitet vom Schaft zum

Echinus über. Der Echinus wird umkleidet von dem Eierstab, der aus

eiförmigen und pfeilspitzartigen Gebilden besteht.

Statt

des einfachen Abakus liegt auf dem Echinus ein durchhängendes Polster, das

spiralförmig an den Außenseiten zusammengerollt ist.

Die

ionischen Säulen sind im allgemeinen schlanker als die dorischen und wurden

daher zunächst im Innenbau bevorzugt.

Der

Architrav, die Auflagefläche auf die Säulen, ist in drei Glieder unterteilt.

Im klassischen ionischen Stil liegt zwischen Fries und Architrav ein

Ornamentenband, wobei auf dem Fries durchgängig mythologische Szenen

dargestellt werden.

Das Kranzgesims ragte zum Wetterschutz noch weiter heraus, als das der dorischen Tempel und wurde mit mehreren Blattleisten geziert.

Decken, Dachanlagen, Grundrisse der ionischen Tempel waren weitgehend mit denen dorischer Tempel zu vergleichen.

Der korinthische Tempel

Die korinthische Säulenordnung ist eine elegantere Abart der ionischen und hat sich nie zu einer selbstständigen Form entwickelt. Das Kapitell der korinthischen Säulen ist Ausdruck einer neuen Kunstleistung. Hier dominieren prachtvoll sich windende Blumenblätter. Die korinthische Säulenordnung diente mit ihrer wunderbaren Ornamentik den Römern später als beliebte Stilart, beispielsweise für das sogenannte Kompositkapitell.

|

nach: Mauch / Lohde: Die architektonischen Ordnungen der Griechen und Römer, Berlin 1875 |

Quellen:

Die Tempel der Griechen v. Max Hirmer