|

| Referat Skulpturen im Museum von Delphi Alexander Cranshaw MSS 12 |

1. Delphi

Delphi, die Stätte des berühmten antiken Orakels, liegt in an der Südseite des 2457 m hohen Parnassos-Massivs in der Landschaft Phokis in etwa 500/600 m Höhe in einer felsigen, steilen Landschaft. Das Heiligtum war Apollo Pythios gewidmet. Die Priesterin des Apoll, die Pythia, verkündete die Orakelsprüche. Das Orakel führt dazu, dass Delphi im 7. Jahrhundert kulturelles Zentrum Griechenlands wurde. In römischer Zeit unter Sulla im ersten vorchristlichen Jahrhundert und während des Prinzipats unter Nero (67 n.Chr.) wurden viele Kunstschätze und kostbare Weihegeschenke nach Italien verbracht. Delphi erholte sich noch einmal, z.B. unter Kaiser Hadrian. Mit der Erhebung des Christentums zur Staatsreligion des römischen Reiches musste Delphi untergehen. Schon 373 v.Chr. wurde der damalige Apollontempel zerstört und 330 v.Chr. wieder aufgebaut), der berühmte Wagenlenker (Ziff. 3 unten ) bis in das 19. Jahrhundert verschüttet (1) . Im späten 19. Jahrhundert (ab 1860) begannen die entscheidenden Ausgrabungen durch französische Archäologen, die u.a. dazu führten, dass der Ort Delfi (bis 1858 Kastri) 1891 vollständig von den Ausgrabungsstätten weg verlagert wurde (2). Pausanias, der „Reiseschriftsteller" Griechenlands des 2. Jahrhunderts n. Chr. hat in seinem etwa 140/170 n.Chr. entstandenen Werk (3) beschrieben, dass er noch eine Reihe von Kunstwerken gesehen habe, aber auch viele Trümmer. In den Schatzhäusern (s.u.) hat es zu seiner Zeit keine Schätze mehr gegeben (4).

Ergänzend ist zur Geschichte Delphis anzufügen, dass es dort - ähnlich den viel berühmter gewordenen Olympischen Spielen - ein gesamtgriechisches Fest im vierjährigen Turnus gab, das ursprünglich musisch ausgerichtet, auch mit sportlichen Wettkämpfen einherging (die Pythischen Spiele) (5).

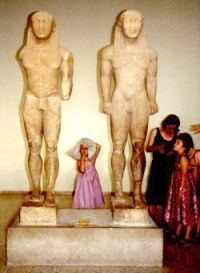

2. Kleobis und Biton (BQ1 | BQ2)

a) Kleobis und Biton sind ebenfalls zwei Gestalten aus der griechischen Mythologie (6). Die beiden Brüder einer Herapriesterin aus Argos namens Kydippe sollen den Wagen ihrer Mutter anstelle der Zugtiere zum Opferfest gezogen haben, also selbst wie Zugtiere unter das Joch gegangen sein. Ihre Mutter bat die Gottheit um die höchste Belohnung für Menschen. Diese bestand darin, dass die Göttin Hera sie unmittelbar nach dem Opfer ihm Tempel im Schlaf sterben ließ (7).

| Hdt. 1, 31, 2: καὶ δὴ καὶ λέγεται ὅδε ὁ λόγος. ἐούσης ὁρτῆς τῇ Ἥρῃ τοῖσι Ἀργείοισι ἔδεε πάντως τὴν μητέρα αὐτῶν ζεύγεϊ κομισθῆναι ἐς τὸ ἱρόν, οἱ δέ σφι βόες ἐκ τοῦ ἀγροῦ οὐ παρεγίνοντο ἐν ὥρῃ· ἐκκληιόμενοι δὲ τῇ ὥρῃ οἱ νεηνίαι ὑποδύντες αὐτοὶ ὑπὸ τὴν ζεύγλην εἷλκον τὴν ἅμαξαν, ἐπὶ τῆς ἁμάξης δέ σφι ὠχέετο ἡ μήτηρ· σταδίους δὲ πέντε καὶ τεσσεράκοντα διακομίσαντες ἀπίκοντο ἐς τὸ ἱρόν. (3) ταῦτα δέ σφι ποιήσασι καὶ ὀφθεῖσι ὑπὸ τῆς πανηγύριος τελευτὴ τοῦ βίου ἀρίστη ἐπεγένετο, διέδεξέ τε ἐν τούτοισι ὁ θεὸς ὡς ἄμεινον εἴη ἀνθρώπῳ τεθνάναι μᾶλλον ἢ ζώειν. [...] |

Nach antiken Quellen ( Pausanias ) erhielten sie Denkmäler

im Heraheiligtum in Argos und in Delphi.

Nach antiken Quellen ( Pausanias ) erhielten sie Denkmäler

im Heraheiligtum in Argos und in Delphi.

b) Die Marmorstatuen aus parischem Marmor in Delphi sind mit Sockel (sog. Plinthe) 2,16 bzw. 2,18 m hoch (8) und damit deutlich überlebensgroß. Dies kennzeichnet sie als Heroen. Sie sollen etwa um 600 v.Chr. entstanden sein. Sie werden kunsthistorisch der sog. Archaik zugerechnet. Um dieselbe Zeit entstanden die ersten griechischen Großplastiken überhaupt, und zwar nach Literaturmeinung unter ägyptischem Eindruck (9). Es entstanden Figurentypen nämlich Koren (Mädchen) und Kuroi (Jünglings-Figuren), die offenbar um 650 v.Chr. plötzlich ohne vorherige Ankündigung auftauchten. Der Kuros (Muster: "Apoll von Tenea" in der Münchner Glyptothek) ist stets nackt, wie auch die Statuen von Kleobis und Biton zeigen. Warum die Kuroi nackt waren, ist umstritten (10). So etwa soll es um die Freude an der Nacktheit und deren Natürlichkeit gehen. Hautmann weist darauf hin, dass die ersten Kuroi andeutungsweise bekleidet waren und weibliche Figuren erst ab dem 4. Jahrhundert nackt dargestellt waren. Ob die Figuren farbig bemalt waren oder nicht, bleibt offen (11).

Der Künstler war möglicherweise ein gewisser „Polymedes", jedenfalls sind die letzten beiden Silben dieses Namens auf dem Sockel unterhalb der Plinthe enthalten. Weitere in der eingesehenen Literatur nicht wiedergegebene Inschriftfragmente wurden auf den Sockelüberresten gefunden.

Auch Kleobis und Biton (12) sind nackt. Für den Betrachter erinnern sie wirklich etwas an ägyptische Skulpturen der Pharaonenzeit. Teile der Gliedmaßen wurden ergänzt.

c) Die Figuren sind einander sehr ähnlich, auf der schwarzweiß Abbildung bei Hautumm scheinen sie gar identisch. Die Gruppe gehört eindeutig zusammen.

Die beiden jungen Männer haben äußerst kraftvolle muskulöse Gestalten. Man kann geradezu von einem athletischen Körper sprechen. Zur Überlieferung passt das: Wer einen schweren Wagen anstelle des Ochsengespanns zieht, der ist stark und kräftig. Sie haben unglaublich muskulöse Beine und Arme. Das linke Bein ist etwa zurückgestellt, die Arme in den Ellenbogengelenken eingeknickt, jedenfalls soweit vorhanden. Sie haben eine mächtige Brust- und Bauch/Beckenmuskulatur. Die Kniescheiben sind überdeutlich herausgearbeitet. Die Frisur auf den massigen Köpfen ist sehr sorgfältig in langen Lockenflechten hinter den Ohren zusammengefasst. Auf der Stirn sind Locken. Die Augen sind groß und ausdrucksvoll gestaltet; ob der Blick beinahe kindlich ist, wie Hautumm meint, kann man bezweifeln. Ebenso kann man bezweifeln, ob „sich das Leben vor allem durch den Blick ihrer weit geöffneten Augen ausdrückt, wie Petrakos meint (13).

Die Hände sind bei der einen Figur, bei der sie erhalten sind, zu Fäusten geballt. Die Skulpturen scheinen zu laufen.

3. Der Wagenlenker von Delphi (Bildquelle)

a) Der Wagenlenker von Delphi ist eine Bronzestatue (14) von 1,80 m Höhe (15), die im Original erhalten

und im Museum von Delphi ausgestellt ist (16). Sie soll nach Hautumm (17) aufgrund der großen Wandstärke nicht im Wachsausschmelzverfahren

entstanden, sondern aus mindestens sieben Teilen zusammengelötet sein (18). Der

linke Arm fehlt, der rechte hält noch Rest der Zügel. Sie wurde 1896

ausgegraben. Bei der Statue handelte es sich nach einer auf einem Basisblock

gefundenen Inschrift um eine Stiftung des Polyzalos von Gela (Sizilien) (19), Bruder des Tyrannen Gelon von Syrakus, Apollo geweiht worden war und zwar zum Dank für den

Gewinn des Wagenrennens 478 oder 474 v.Chr. (20). Die

griechischen Kolonien außerhalb Griechenlands waren damit auch in der „Heimat"

erfolgreich. Aus dem Umstand, dass nach 470 v.Chr. alle Sieger der Pythischen

Spiele in Delphi bekannt sind, schließt man auf das Siegesjahr des Polyzalos

und aus der vermutlich umgehend erfolgten Auftragserteilung für das

Weihegeschenk auf das Entstehungsjahr (21). Der

Künstler ist unbekannt bzw. umstritten (22). Ob sich der

Stifter hat selbst darstellen lassen oder ein anderer junger Mann, ist ebenfalls

unklar.

a) Der Wagenlenker von Delphi ist eine Bronzestatue (14) von 1,80 m Höhe (15), die im Original erhalten

und im Museum von Delphi ausgestellt ist (16). Sie soll nach Hautumm (17) aufgrund der großen Wandstärke nicht im Wachsausschmelzverfahren

entstanden, sondern aus mindestens sieben Teilen zusammengelötet sein (18). Der

linke Arm fehlt, der rechte hält noch Rest der Zügel. Sie wurde 1896

ausgegraben. Bei der Statue handelte es sich nach einer auf einem Basisblock

gefundenen Inschrift um eine Stiftung des Polyzalos von Gela (Sizilien) (19), Bruder des Tyrannen Gelon von Syrakus, Apollo geweiht worden war und zwar zum Dank für den

Gewinn des Wagenrennens 478 oder 474 v.Chr. (20). Die

griechischen Kolonien außerhalb Griechenlands waren damit auch in der „Heimat"

erfolgreich. Aus dem Umstand, dass nach 470 v.Chr. alle Sieger der Pythischen

Spiele in Delphi bekannt sind, schließt man auf das Siegesjahr des Polyzalos

und aus der vermutlich umgehend erfolgten Auftragserteilung für das

Weihegeschenk auf das Entstehungsjahr (21). Der

Künstler ist unbekannt bzw. umstritten (22). Ob sich der

Stifter hat selbst darstellen lassen oder ein anderer junger Mann, ist ebenfalls

unklar.

Die Rekonstruktion nach R.Hampe zeigt ihn auf dem „Rennwagen", aufrecht stehend hinter seinen Pferden, die Peitsche locker in der Hand (23). Die Pferde schauen nach rechts bzw. links, das Gespann steht.

Die Skulptur wird dem strengen Stil zugerechnet, deren künstlerische Entwicklung allein innergriechischen Ursprungs ist (24)

Das Viergespann und der Wagenlenker selbst wurde in dem Erdbeben von 373 n.Chr. begraben und beschädigt. Von dem Gespann bzw. dem Wagen ist praktisch nichts erhalten (25).

b) Es ist die Statue eines jungen Mannes. Die Figur trägt das lange faltenreiche Gewand der Wagenlenker, den Chiton, der unterhalb der Brust gegürtet ist. Der Arm ist kräftig, aber nicht massiv-klobig. Die Füße sind nackt und lassen die starken Zehen und die hervortretenden Adern erkennen; es sind Füße eines einfachen Mannes. Der sehr natürlich wirkende Kopf (26) zeigt ein junges Gesicht mit starken Lippen, die halb geöffnet sind. Lider und Augäpfel (weiße Kiesel) sind ebenso wie Augenbrauen aus Bronze vorhanden und machen wie Kinn und Nase das Gesicht lebendig. Man würde sich nicht besonders wundern, wenn der Lenker zu sprechen anfinge. In der Literatur ist die Rede von einer gewissen (gewollten) Asymmetrie des Gesichts, die die Lebendigkeit erhöhe (27). Beim Anblick von vorn (nicht von der Seite oder im Halbprofil) wird erkennbar, dass der Wagenlenker mit dem rechten Auge einfach schielt. Die Haare werden von einem Stirnband , das am Hinterkopf verknotet war, gehalten. Auf dem Schädel sind sie als Locken angedeutet. Unter dem Band quellen sie als Lockensträhnen hervor und wachsen bis weit in das Genick bzw. über das Ohr.

Man darf sicher nicht übersehen, dass neben den ausdrucksvollen Augen mit weißem Augapfel und bunter, brauner Iris mit Pupille die sehr detailliert gestalteten Ohren und die Lockenfrisur zur Lebendigkeit ebenso beitragen wie die grüne Patina. Diese macht auch den Reiz der Metallstatue aus und war natürlich nicht von Anfang an vorhanden. Der Eindruck auf die Zeitgenossen mag also ein anderer gewesen sein.

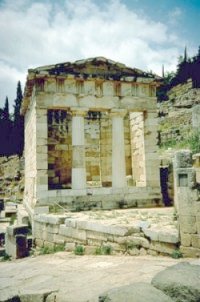

4. Das Schatzhaus der Athener

a) Das Schatzhaus der Athener, das wie die anderen Bauwerke

zerstört war, wurde 1903 - 1906 anlässlich eines Jubiläums der Stadt Athen

wieder aufgebaut. Es war ursprünglich aus parischem Marmor errichtet. Anlass war die von den Athenern gegen die Perser gewonnene Schlacht bei Marathon ( „Marathonlauf")

490 v.Chr. Es war Apollon geweiht. Zugleich wurde dadurch die Macht und

Bedeutung Athens in Großgriechenland hervorgehoben. In Delphi ist es unterhalb

des Apollotempels im heiligen Bezirk von Delphi inmitten von einer Reihe von

Schatzhäusern anderer Stadtstaaten Griechenlands angesiedelt (28).

a) Das Schatzhaus der Athener, das wie die anderen Bauwerke

zerstört war, wurde 1903 - 1906 anlässlich eines Jubiläums der Stadt Athen

wieder aufgebaut. Es war ursprünglich aus parischem Marmor errichtet. Anlass war die von den Athenern gegen die Perser gewonnene Schlacht bei Marathon ( „Marathonlauf")

490 v.Chr. Es war Apollon geweiht. Zugleich wurde dadurch die Macht und

Bedeutung Athens in Großgriechenland hervorgehoben. In Delphi ist es unterhalb

des Apollotempels im heiligen Bezirk von Delphi inmitten von einer Reihe von

Schatzhäusern anderer Stadtstaaten Griechenlands angesiedelt (28).

b) In Schatzhäusern wurden Weihegeschenke aufbewahrt, die so kostbar waren, dass die griechischen Stadtstaaten und Stifter zu ihrem Schutz eigene Gebäude erbauen ließen (29). Diese waren in der Form von Tempeln errichtet (zu einem Weihegeschenk passt natürlich die Form eines Gotteshauses; in christlichen Kirchen sind ebenfalls teilweise fromme Stiftungen integriert, wie Buntglasfenster, Altäre usw.).

Man darf sich dabei keine sehr großen oder besonders imposante Bauwerke vorstellen. Das Schatzhaus der Athener hat eine Fläche von 9,69 x 6,60 m (30), also eine überbaute Grundfläche von knapp 64 qm (dies entspricht einer Nutzfläche von sicher nicht mehr als 50 qm) bei Nutzung eines einzigen Stockwerks (31). Die Nutzfläche kann damit kaum mehr als 50 qm betragen haben (nach dem Foto bei Hafner-Enzyklopädie der Weltkunst besteht das Schatzhaus aus zwei Räumen, also gerade zwei Räumen einschließlich des Vorraums). Die Höhe beträgt einschließlich Architrav, Metopen und Giebel 7,59 m, das bedeutet einen umbauten Raum von vermutlich knapp 400 cbm. Das Gebäude hat damit die Ausmaße eines heutigen kleineren Einfamilienreihenhauses (das allerdings über deutlich mehr Nutzfläche verfügt).

c) Das Athenerschatzhaus hat die Form eines Antentempels (32). Die Front an der Ostseite wird von zwei dorischen Säulen geprägt. Die Rekonstruktion geht davon aus, dass auf sechs Metopen ein Amazonenkampf dargestellt wird, der die Marathonschlacht, den großen militärischen Triumph der Athener über die Perser symbolisierte (33). Petrakos (aaO) berichtet, dass die Metopen am Bau Nachbildungen sind und die Originale, soweit erhalten, im Museum besichtigt werden können.

|

| Zwei Nordmetopen des Athener-Schatzhauses; links: Herakles und der Nemeische Löwe. rechts: Die Kerynitische Hirschkuh. |

d) Auf der Südseite zeigen neun Metopen Taten von Theseus, des athenischen Nationalhelden, auf der Nord - und Westseite werden die Taten des Herakles auf zwölf Metopen gezeigt (34).

|

|

Eine Südmetope vom Athener-Schatzhaus: Theseus und Skiron |

aa) Theseus, der Held der Athener, war der Sohn des Poseidon mit Aithra, der Tochter des Königs Pittheus von Troizen. Sein „menschlicher" Scheinvater war Aigeus, König von Athen. Als Theseus, erwachsen geworden, nach Athen zu seinem Vater zur Vaterschaftsanerkennung reiste, hatte er eine Reihe von Abenteuern bzw. Prüfungen zu bestehen. So etwa ist auf einer Metope das Erlebnis des Theseus mit dem Räuber Skiron dargestellt. Dieser ließ sich von seinen Opfern die Füße waschen und stieß sie dann in das Meer, wo sie von einer menschenfressenden Schildkröte verschlungen wurden. So verfuhr Theseus mit ihm (35). In Athen stieß er auf Probleme mit der Ehefrau des Aigeus, der berühmten Medea. Diese veranlasste u.a., dass ihn Aigeus auf die Probe stellte und ihn aufforderte, eine wilden Stier, der Marathon verwüstete, zu fangen. Theseus tötet ihn (36);ferner ist abgebildet die Begrüßung des Theseus durch Athene, die ihn schützte (37).

Zu den wichtigsten Taten des Theseus, als er König geworden war, gehörte die Abwehr eines Amazonenheers vor Athen (38), die natürlich als Frauen oder Zwitterwesen unterliegen mussten (vgl. mein Referat zu den Giebelfiguren am Zeustempel in Olympia ). Selbstverständlich war auch dieses bedeutende Ereignis der Überwindung der Feinde durch Athen am Athenerschatzhaus abzubilden (39).

bb) Die Taten des Herakles waren ein beliebter Gegenstand von Darstellungen, so dass es nicht überrascht, dass auch am Athenerschatzhaus Metopen diese Thematik aufgegriffen werden (40).

e) Nach der Rekonstruktion (es kann sicher offen bleiben, was daran zutrifft) war der Frontbereich hinter den Säulen durch ein Gitter abgesichert.

In den Wänden soll es eine Reihe von Inschriften gegeben haben, zwei Apollohymnen sind im Museum zu sehen (41). Bis in das späte Altertum soll das Schatzhaus unversehrt geblieben und „Zuflucht der Gläubigen" geblieben sein (42).

Das Athenerschatzhaus ist auch das einzige, das wieder errichtet werden konnte, worauf Hafner zu Recht hinweist (43).

f) An dem Schatzhaus - im dorischen Stil - wird der Übergang von dem archaischen zum strengen Stil erkennbar (insbesondere wohl anhand der Reliefskulpturen der Metopen und der massiven, keineswegs schlanken Säulen und der einfachen Kapitelle).

5. Das Schatzhaus der Siphnier (Bildmaterial)

a) Das Schatzhaus der Siphnier, der Bewohner der Insel Siphnos (44) soll nach Pausanias (45) als einziges der Schatzhäuser nicht wegen eines militärischen Erfolges erbaut worden sein. Vielmehr soll den Siphniern von Apollo befohlen worden sein, 10% der Erträge aus ihren Goldbergwerken nach Delphi abzuliefern. Als man das nicht mehr getan habe, habe das Meer (also die Rache des Gottes) die Goldbergwerke überflutet. Siphnos hatte im Altertum Goldvorkommen; die Insel gehörte ursprünglich zu Ionien (46).

b) Das Siphnierschatzhaus soll nach Petrarkos (47) das reichste und aufwendigste aller Schatzhäuser in Delphi gewesen sein. Es

wurde um 525 v.Chr. aus Marmor der Insel Paros im ionischen Stil erbaut. Nach den

archäologischen Befunden war es an der südöstlichen Grenze des heiligen

Bezirks erbaut neben den Schatzhäusern von Theben und Sikyon (Unser

Plan) (48). Von dem Bauwerk sind nur

Reste erhalten.

b) Das Siphnierschatzhaus soll nach Petrarkos (47) das reichste und aufwendigste aller Schatzhäuser in Delphi gewesen sein. Es

wurde um 525 v.Chr. aus Marmor der Insel Paros im ionischen Stil erbaut. Nach den

archäologischen Befunden war es an der südöstlichen Grenze des heiligen

Bezirks erbaut neben den Schatzhäusern von Theben und Sikyon (Unser

Plan) (48). Von dem Bauwerk sind nur

Reste erhalten.

c) Die Maße sind in der eingesehenen Literatur nicht publiziert; es dürfte aber in etwa den üblichen Ausmaßen entsprochen haben, wie sie auch das Schatzhaus der Athener repräsentiert. Da die Schatzhäuser auch ( oder nur ? ) erbaut wurden, um die anderen Griechen zu beeindrucken, über welche Macht und Reichtum die Stifterstadt verfügt, ist es nachvollziehbar, dass gravierende Unterschiede der Schatzhäuser in den äußeren Dimensionen eher unwahrscheinlich wären.

d) Die Besonderheit des Siphnierschatzhauses bestand darin, dass anstelle zweier Säulen an der Vorderfront zwei „langgewandete" Mädchenfiguren (49) das Gebäude stützten (50). Solche Mädchenfiguren zeigen stetes ein „archaisches" (51) Lächeln. Sie haben eine interessante Frisur mit langen Locken, die Haare hängen auf die Schultern. Das Kleid ist lang und zeigt einen intensiven Faltenwurf (52).

Nach Petrarkos (aaO) soll das Schatzhaus einen „kontinuierlichen Fries und Giebelskulpturen aufgewiesen haben; Fragmente sind im Museum zu sehen. Die Rekonstruktion zeigt einen gegliederten Fries und Sphingen an den Ecken (sitzende Sphingen ) und in der Mitte des Giebels.

e) Die noch erhaltenen Skulpturfragmente von Fries und Giebel des Siphnierschatzhauses von 525 v.Chr. (53) im archaischen Stil stammt von mehreren nicht namentlich überlieferten Bildhauern (54).

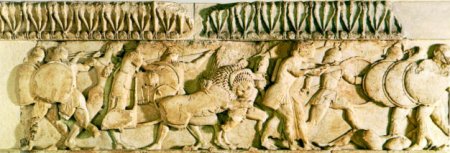

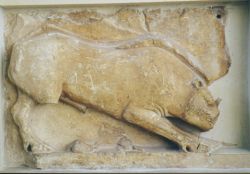

aa) Der Ostfries zeigt den Trojanischen Krieg. Auf der einen

Seite die Götter auf dem Olymp, die das Geschehen verfolgen. Sie scheiden

sich in die den Trojanern freundlich gesinnten Götter und die, die die Griechen

unterstützen (55). Außerdem wird eine Kriegsszene

vor Troja gezeigt (56). EinVierergespann für einen Streitwagen ist gut erhalten. Die Pferde sind

sehr detailreich herausgearbeitet, plastisch sind Zaumzeug und die sorgfältig

geordnete Mähne der „edlen Streitrösser".

aa) Der Ostfries zeigt den Trojanischen Krieg. Auf der einen

Seite die Götter auf dem Olymp, die das Geschehen verfolgen. Sie scheiden

sich in die den Trojanern freundlich gesinnten Götter und die, die die Griechen

unterstützen (55). Außerdem wird eine Kriegsszene

vor Troja gezeigt (56). EinVierergespann für einen Streitwagen ist gut erhalten. Die Pferde sind

sehr detailreich herausgearbeitet, plastisch sind Zaumzeug und die sorgfältig

geordnete Mähne der „edlen Streitrösser".

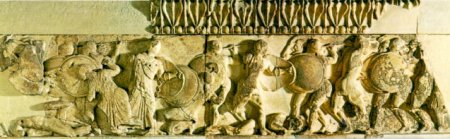

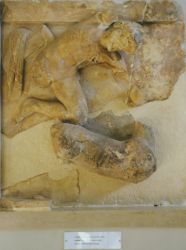

bb) Der Nordfries zeigt die „Gigantomachie", den Kampf

der Götter gegen Giganten, die die Götter auf dem Olymp angreifen (57). Die Gegner der Götter

müssen als rohe Naturgewalten der Ordnung weichen („Gigantomachie"),

die die Götter mit großer Mühe herstellen (58). Interessant ist die Darstellung bei Petrarkos ( Abb. 41

), die die Giganten als schwerbewaffnete Kämpfer mit Helm und Schilden

zeigt; der vorderste Schild trägt eine Inschrift.

cc) Auf dem Westfries ist das Urteil des Paris (Königssohn aus Troja) abgebildet, der bekanntlich durch Übergabe eines goldenen Apfels die schönste der anwesenden Göttinnen Aphrodite, Athene und Hera wählen sollte. Er wählte Aphrodite, von Zeus zum Schiedsrichter gemacht (59). Der Mythos geht davon aus, dass der goldene Apfel von Eris, der Streitsucht gestiftet war. Die Entscheidung hatte auch umgehend den Streit zur Folge. Paris gewann dann Helena und gab den Anlas für den Trojanischen Krieg (der, soweit es ihn gab, gewiss wenig mit einer gutaussehenden Frau als vielmehr mit wirtschaftlichen Interessen und Konkurrenzneid zu tun hatte ). Bei Petrarkos, Abb. 44 wird eine Aphrodite (die personifizierte Schönheit ) abgebildet, die von ihrem von einem Vierergespann gezogenen Wagen steigt. Sie ist eine junge schlanke Frau in einem langen Kleid mit Faltenwurf und einer Frisur, die im Nacken in einen Haarbusch gebunden scheint. Mehr lässt sich nicht erkennen. Abb. 39 zeigt eine Aphrodite mit langem über die linke Schulter seitwärts fallendem gelocktem Haar, einem bis über die Taille reichenden Obergewand (wie eine Jacke) und einem bodenlangen Untergewand, das mit einer Borte abschließt. Die - gar nicht zarten - Füße sind nackt. Sie sitzt auf einem Stuhl (einer Bank) bei Ares und Artemis (60). Der linke Arm, der bis zum Ellenbogen unbekleidet ist, ist abgewinkelt und wird in Höhe der Brust gehalten. Sie hält etwas oder erzählt mit Gesten.

dd) Unklar ist, was auf dem Südfries dargestellt war. Petrarkos berichtet von der Verfolgung einer jungen Frau, also vielleicht eine Frauenraubszene (61).

Zu bemerken ist, dass die in der Literatur gegebene Bedeutung einzelner Metopen, Skulpturen usw. sich nicht allein auf die erhaltenen Teile stützen kann. Diese sind vielmehr selten in gutem, problemlos identifizierbaren Zustand. Vielmehr ist es nötig, andere archäologische Befunde ebenso heranzuziehen wie Inschriften oder literarische Überlieferungen, auch wenn sie aus einer anderen Zeit stammen als sie der Entstehungszeit der Skulptur entspricht. Auf den antiken Reiseschriftsteller Pausanias ist bereits oben hingewiesen worden. Es bleiben aber Zweifel, die letztlich nicht auflösbar sein werden.

Literaturverzeichnis

- Manolis Andronicos Olympia ( Englische Ausgabe ),

- Heinrich Braun: Formen der Kunst, Teil I Die Kunst im Altertum, 9. Auflage München 1969, Verlag Lurz

- Kai Brodersen (Hrsg.): Antike Stätten am Mittelmeer u.a., Stuttgart, Weimar 1999, Verlag J.B.Metzler

- German Hafner: Enzyklopädie der Weltkunst, Band 2 Das klassische Altertum, Baden-Baden 1977, Holle-Verlag

- Wolfgang Hautumm: Die griechische Skulptur, Köln 1987, Verlag Dumont

- Wolfgang Hautumm (Hrsg.): Hellas, Die Wiederentdeckung des klassischen Griechenland, Köln 1983, Verlag Dumont

- Christoph Höcker: Griechische Antike - Schnellkurs, Köln 1999, Verlag Dumont

- Marilena Karabatea: Griechische Mythologie, Götter & Heroen, Ilias, Odyssee, Athen 1997, Verlag Adam Jacques Laager (Hrsg.) Pausanias, Beschreibung Griechenlands ( Perihegesis res Hellados ) ( Auswahl und Übersetzung ) Zürich 1999, Verlag Manesse

- Evi Melas (Hrsg.) Tempel und Stätten der Götter Griechenlands, Ein Begleiter zu den antiken Kulturzentren der Griechen, 10. Auflage Köln 1988, Verlag Dumont

- Meyers Enzyklopädisches Lexikon ( 25 Bde.), 9. Auflage, Mannheim, ab 1972, Bibliographisches Institut, Lexikonverlag

- Basilios Petrarkos Delphi (Deutsche Ausgabe), Klio Verlag 1977

- Walter-Herwig: Griechische Plastik der klassischen Zeit, Schuchardt (Hrsg.) Stuttgart 1954 Günther Verlag

- Ziegler/Sontheimer (Hrsg.): Der Kleine Pauly, Lexikon der Antike (auf der Grundlage von Pauly’s Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft ), München 1975/1979, Deutscher Taschenbuchverlag

6. Anmerkungen:

-

(1) zu Geschichte und Schicksal von Delphi vgl. Antike Stätten am Mittelmeer - Stefan Brenne, 1999, S. 260 ff.; 266

-

(2) zu früheren Ausgrabungen und Forschungen um 1840 und die Risiken der Forscher - einer starb an Malaria - vgl. bei Hautumm (Hrsg.), Die Wiederentdeckung des klassischen Griechenland, Köln 1983, die Briefe von Ernst Curtius bzw. Carl Otfried Müller von 1838 - 1840, aaO, S. 183 ff.

-

(3)vgl. Laager, Pausanias, Beschreibung Griechenlands, Zürich 1999, S. 631 ff.

-

(4) Laager, aaO; Pausanias X5,5 ff; 10, 3 ff.; 11, 1 ).

-

(5) die pythischen Spiele; vgl. Antike Stätten am Mittelmeer - Brenne, aaO, S. 260

-

(6) vgl. zur Darstellung und Deutung Hautumm, Die griechische Skulptur, Köln 1987, S. 54 mit Abbildung

-

(7) vgl. Der Kleine Pauly, Band 3, Spalte 238; Herodot I 31; vgl. auch Hafner, Enzyklopädie der Weltkunst, Baden-Baden 1977, Band 2 S. 990; für die Römer waren Kleobis und Biton danach ein Beispiel der pietas, des pflichtgemäßen Verhaltens gegen Verwandte/Eltern; ob sich die Mutter das wirklich so vorgestellt hatte, mag man sehr bezweifeln.

-

(8) Hautumm, aaO

-

(9) Hautumm,. aaO, S. 31 ff./34

-

(10) vgl. die verschiedenen Deutungen bei Hautumm, aaO, S. 41 f.

-

(11) zur farbigen Bemalung in der archaischen Periode vgl. Hautumm, aaO, S. 38

-

(12) wenn es sich bei der Figurengruppe um diese handelt; zweifelnd Basilios Petrakos, Delphi, 1977, S. 44, der von „einer Vermutung der ersten Forscher.." spricht)

-

(13) Petrakos, aaO, S. 45; leider ist der Band von Petrakos ohne die Abbildungen der Kuroi und auch ohne Inhaltsverzeichnis ).

-

(14) Bronzen des Altertums sind in Formen gießbare Legierungen aus 94% Kupfer und 6% Zinn, die härter als Kupfer und von hoher Korrosionsbeständigkeit sind; zudem ist die Schmelztemperatur niedriger als bei reinem Kupfer; vgl. Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Mannheim 1972, Band 4, S: 772 f.; Hofmann-Rüdorff, Anorganische Chemie, Braunschweig 1966, S. 553; die grüne Patina wie beim Wagenlenker , die ihn wie grünen Marmor aussehen lässt, stammt von basischen Kupfercarbonat, das zugleich vor weiterer Korrosion schützt (Hofmann/Rüdorff, aaO)

-

(15) nach Petrakos, aaO, S. 58 soll dies die „Naturgröße" sein, was etwas übertrieben scheint

-

(16) im nach ihm benannten Saal des Wagenlenkers nach Petrakos, aaO, S. 58 (Abbildung Nrn. 57 f.)

-

(17) aaO, S. 128 )

-

(18) erstaunlich ist, dass sich die Archäologie zur Prüfung der Herstellungstechnik nicht der Röntgenologie oder der Ultraschalluntersuchung bedient oder hierüber nichts berichtet wird; dies kann natürlich auch an der teilweise gegen 30 Jahre alten Literatur liegen)

-

(19) zur Inschrift und deren Rekonstruktion vgl. Petrakos, S. 59

-

(20) Petrakos, aaO, S. 58

-

(21) Hautumm, aaO; S. 130

-

(22) Petrakos , aaO, S. 59 bietet den Bronzegießer Pythagoras aus Samos oder Kritios aus Athen als Möglichkeit an

-

(23) Hautumm, aaO, S. 127; der Kopf des Wagenlenkers ist auf dem Deckblatt des Buches von Hautumm abgebildet

-

(24) also ohne ägyptischen Einfluss wie bei dem archaischen Stil; Hautumm, aaO, S. 96 f.; Braun, Formen der Kunst, Altertum, München 1969, S. 60

-

(25) Petrakos, aaO, S. 58

-

(26) der weder eier - noch kugelförmig ist , wie die Literatur zum Ausdruck bringt; Hautumm, S. 128, Petrakos, S. 58

-

(27) Hautumm, S. 230, Petrarkos S. 59

-

(28) vgl. Athina Kalogheropoulou, Das Apollonheiligtum in Delphi, in: Evi Melas (Hrsg.), Tempel und Stätten der Götter Griechenlands, 10. Aufl., Köln 1988, S. 134 sowie den Plan auf S. 135, die Rekonstruktion des Apolloheiligtums auf S. 138 ( Abb. 56 ) und das Foto auf S. 140 ( Abb. 59)

-

(29) vgl. Hafner, Enzyklopädie der Weltkunst, Band 2, S. 633

-

(30) Petrarkos, aaO, S. 13 geht von 6,52 m Breite aus

-

(31) vgl. das Bild des wieder errichteten Bauwerks bei Hafner-Enzyklopädie der Weltkunst, aaO

-

(32) Hafner - Enzyklopädie der Weltkunst, aaO; eine Ante ist ein über die Frontmauer hinausgehender Teil der Seitenmauer „pfeilerartig ausgebildet"

-

(33) Petrakos, Delphi, S. 19 - 22; vgl. dort auf der Doppelseite auch die Rekonstruktion nach A. Tournaire, einem französischen Archäologen „ Tresor des Atheniens"

-

(34) Petrarkos zählt 24 Metopen, nach der Einzelzählung müssten es aber 27 sein; betrachtet man das Foto bei Hafner-Enzyklopädie der Weltkunst kann man auf der einen Seite neun Metopen vermuten; ist rundum das Schatzhaus mit Metopen geschmückt, kommt man auf 30 ( 2 x 9 an den Seiten + 2 x 6 an Front und Rückseite

-

(35) Karabatea, Griechische Mythologie, S. 93 mit einer Abbildung der freilich sehr beschädigten Metope

-

(36) vgl. Karabatea, aaO, S. 96 mit Abbildung der Metope

-

(37) Karabatea, aaO, S. 94

-

(38) Karabatea, aaO, S. 100

-

(39) Karabatea, S. 100

-

(40) zu Abbildungen der Metopen vgl. Herakles und der Löwe von Nemea, Herakles und die Kerynitische Hirschkuh, Karabatea, aaO, S. 59, 61

-

(41) Petrarkos, aaO, allerdings gilt das für 1977

-

(42) Petrarkos, aaO, wenn auch zweifelnd unter Hinweis, man schließe dies daraus, dass in der Wand Namen an den Plätzen der Gläubigen eingeritzt gewesen seien; das erscheint mindestens für die Zeit der Errichtung unplausibel, da es sich um ein Schatzhaus, nicht um einen Tempel im eigentlichen Sinne handelte; außerdem war die Fläche doch sehr klein (s.o.); schließlich war der griechische Tempel nicht für die Gläubigen, sondern für Götterbild und Priester; so Braun, Formen der Kunst - Altertum, 1969, S. 45

-

(43) Enzyklopädie der Weltkunst, aaO, S. 633

-

(44) zu den Kykladeninseln in der südlichen Ägäis gehörende Insel mit 89 km2 Fläche

-

(45) Paus. X 11,2, zitiert nach Jacques Laager (Hrsg.), Beschreibung Griechenlands: ein Reise- und Kulturführer aus der Antike, Zürich 1999

-

(46) Der kleine Pauly, Band 5, Spalte 211

-

(47) aaO, S. 18 f.

-

(48) vgl. die Karte bei Melas/Kalogheropoulou , aaO, S. 135

-

(49) sog. Karyatiden, Sing. „Karyiatis"; vgl. das Foto bei Petrarkos, Abb. 34

-

(50) vgl. die Rekonstruktion bei Petrarkos, aaO, S. 17; zu den Karyatiden, die vor dem 4. Jahrhundert „korai" hießen und danach nach dem Ort Karyai benannt wurden vgl. Der kleine Pauly, Band 3 Spalte 139 f.

-

(51) Petrarkos, aaO, S. 49

-

(52) Foto bei Petrarkos, Abb. 34

-

(53) Petrarkos, aaO, S. 47

-

(54) vgl. hierzu und zu Mutmaßungen, Petrarkos, aaO, S. 47 ff.

-

(55) Petrarkos, aaO, S. 47

-

(56) vgl. Petrarkos, aaO, Abb. 37, 40, 42

-

(57) Einzelheiten bei Petrarkos, aaO, S. 47; Abb. 41u.a.

-

(58) Karabatea, S. 23 f. zur Gigantomachie

-

(59) Petrarkos, aaO; S. 48 und Abb. 38, 39, 44

-

(60) so Petrarkos, aaO

-

(61) weitere Vermutungen vgl. Petrarkos, aaO; S. 48

|

|

|

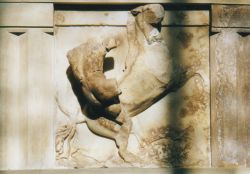

| Kopie des "Nabels" von Delphi | aus dem Südfries des Schatzhauses der Siphnier: Wagenlenker mit Gespann vor einem Altar. | Die Sphinx der Naxier (ca. 560 v. Chr.) |

|

|

|

Porosmetope vom "Monopteros": Die Kalydonische Jagd |

Porosmetope vom "Monopteros": Phrixos auf dem Widder (Chrysomallos) |

|

|

|

| Porosmetope vom "Monopteros": Die Dioskuren und die Apharetiden rauben eine Rinderherde | Porosmetope vom "Monopteros": Raub der Europa auf dem Zeus-Stier |

|

|

|

| Bruchstücke einer Porosmetope vom "Monopteros": Musiker, die am Argonautenzug teilnehmen. | "Kleobis und Biton" (Archaische Kuroi) |

|

|

|

Eine Südmetope vom Athener-Schatzhaus: Theseus und Skiron |

Eine Nordmetope vom Athener-Schatzhaus: Herakles und die Kerynitische Hirschkuh

|

|

|

|

| Dionysos-Statue (340 - 330 v. Chr.) | Pferde vom Wagen des Apollon aus dem Ostgiebel des "Alkmaioniden-Tempels". |

|

|

|

| Nike-Statue. Wahrscheinlich eine Akroterfigur des "Alkmaioniden-Tempels" |

|

||

| Götterversammlung aus dem Ostfries des Siphnierschatzhauses in Delphi (Museum Delphi). | ||||

|

|

Mitte ist verloren |

|

|

| Die Götter beraten über Sieg und Niederlage vor Troja. Links die, die auf der Seite Trojas stehen: Ares, Aphrodite, Artemis und Apollon (der sich zu den beiden Göttinnen zurückwendet). Daneben zur Mitte hin Zeus. Rechts die griechenfreundlichen Götter Athene, Hera und Hebe. | ||||

| Bildquelle | ||||