|

Tiryns

|

Referat: Mykenischer PalastTobias Scheschkowski |

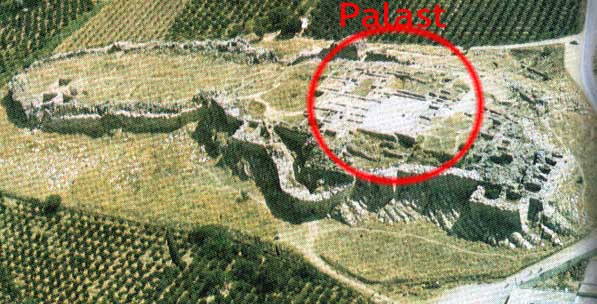

Lage:

Mythos und Geschichte:

Tiryns ist einer der ältesten Siedlungsplätze in der Argolis. Das Meer, welches heute circa 1700 m entfernt ist, reichte früher viel näher an den Burghügel heran und spielte daher in vielerlei Hinsicht eine große Rolle für die Besiedlung. Gegründet wurde Tiryns von Proitos, dem Zwillingsbruder von Akrisios, des Königs von Argos. Die Sage besagt, dass sie sich schon im Mutterleibe gestritten haben. Proitos muss vor seinem Bruder an den Hof des lykischen Königs Iobates fliehen. Dieser gab ihm seine Tochter Anteia (Stheneboia) zur Frau, half ihm, nach Argos zurückzukehren, und zwang den Akrisios, ihm die Königsherrschaft über Tiryns zu übertragen. Proitos holte später aus Lykien die Kyklopen, die ihm die gewaltigen Mauern von Tiryns auftürmten, um die Akropolis uneinnehmbar zu machen. Nach dem Tod des Proitos übernahm sein Sohn Megapenthes die Herrschaft. Als Perseus König von Argos wurde, tauschte er die Herrschaft mit seinem Vetter: Megapenthes nahm Argos und Perseus Tiryns. Dann gründete Perseus (s.o.) Mykene. Herakles, dem eigentlich die Herrschaft über die Argolis und Tiryns zugesagt war, erhält sie zunächst nicht, sondern wird vertrieben (...), erst seinen Urenkeln gelingt die Rückkehr. Temenos erhält Argos, Aristodemos Sparta und Kresphontes Messene.

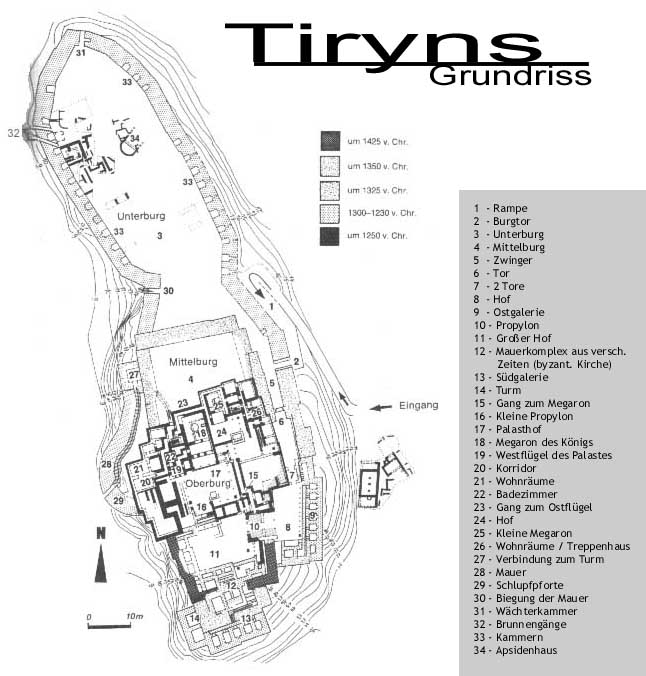

Zeittafel:

| 2600-2000 v.Chr. | ältester Rundbau (frühelladische Zeit) |

| 1425 v. Chr. | Erste Befestigung (späthelladische Zeit/ mykenische Zeit) |

| 1350 v. Chr. | Errichtung der 2. Burg |

| 1300 - 1230 v.Chr. | Erhebliche Erweiterung der Burg (Galerien, Unterburg, Westmauer, Palast) |

| 1200 v.Chr. | Blütezeit und Erdbeben |

| 1100- 750 v. Chr. | Erbauung des Heratempels |

| 468 v. Chr. | Zerstörung durch die Argiver |

Ausgrabungen:

1831 führten als erste Friedrich Thiersch und Alexander Rangavis eine kleine archäologische Forschung durch. Heinrich Schliemann folgte 1876 und 1884/5 erfolgten die eigentlichen Ausgrabungen durch Schliemann und Wilhelm Dörpfeld. Die weiteren Ausgrabungen übernahm die deutsche archäologische Schule unter Dörpfeld bis 1929. Nach dem 2. Weltkrieg setzte die griechische arch. Schule die Ausgrabungen fort, und der Archäologe Nik. Verdelis grub 1961 im nördlichen Teil der unteren Akropolis und fand zwei unterirdische Gänge. An der südlichen und westlichen Seite der Mauer unternimmt die Dienststelle für Restauration einen Wiederaufbau. Seit 1957 wurden die Mauern vom Griechischen Antikendienst wieder aufgerichtet. 1965 übernahm wieder die deutsche arch. Schule die Ausgrabungen in Tiryns.

Rundgang:

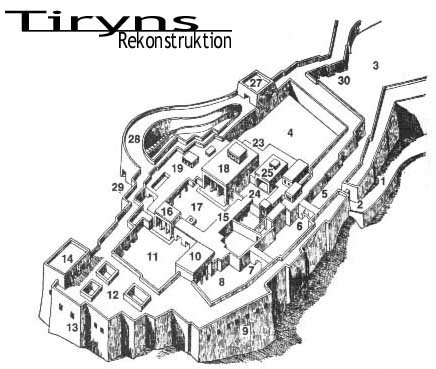

Man betritt die Burg

über die 4,70 m breite und ursprünglich 50 m lange Rampe (1), die der dritten Bauphase

angehört. Diese

Rampe ist so angelegt, dass Angreifer ihre ungedeckte schildlose Seite den

Verteidigern auf der Burgamauer zuwenden mussten. Man betritt die Burg

über die 4,70 m breite und ursprünglich 50 m lange Rampe (1), die der dritten Bauphase

angehört. Diese

Rampe ist so angelegt, dass Angreifer ihre ungedeckte schildlose Seite den

Verteidigern auf der Burgamauer zuwenden mussten. Zum Burgtor (2) wendet sich man im rechten Winkel, das einst auch 4,70 m breit war und vermutlich in nachmykenischer Zeit verengt wurde. Durch das Tor gegangen gelangt man auf der rechten Seite in die Unterburg (3), wobei die Außenmauer der dritten, die Innenmauer, die die Mittelburg (4) befestigt, der zweiten Bauphase angehört. Nach rechts führt der Gang in die Oberburg flankiert von Mauern der zweiten Bauphase. |

Die Mauern der drei Bauphasen unterscheiden sich wie folgt:

- die erste Burg wurde aus verhältnismäßig kleinen Steinen erbaut, deren Höhe 70 cm meist nicht übersteigen. Sie sind besonders an der Ansichtsseite gut gearbeitet und in horizontaler Lage mit wenigen Füllsteinen geschichtet.

- Die Mauern der zweiten Burg enthalten zunehmend größere Steine, besonders an fortifikatorisch (zu Verteidigung dienenden) wichtigen Stellen, sind aber nicht minder gut bearbeitet. Dazu wird die horizontale Schichtung nicht immer eingehalten.

- Die Steine, die in der dritten Burg verwendet wurden, haben einen Gewicht von bis zu 13 t. Sie sind weniger gut bearbeitet, sondern sind mit Füllsteinen aufgearbeitet worden.

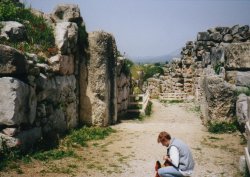

Wendet man sich nach dem Tor nach links zur Oberburg hin,

durchquert man den Zwinger (5), einen immer enger werdenden Gang , der zu einem

Tor führt. Verteidiger konnten Angreifer von beiden Mauern beschießen, da auch

die Außenmauer besonders dick war und für viele Verteidiger Platz bot. Das Tor

(6) nach dem Zwinger entspricht von seinem Bau her genau dem Löwentor in

Mykene. Erhalten ist lediglich die 4 m lange Schwelle und der rechte 3,20 hohe Türpfosten. Das 2,80 m breite Tor wurde mit zwei

Flügeltüren verschlossen und

konnte mit einem Querbalken verriegelt werden. Wie beim Löwentor war der Raum

hinter dem Tor bis zur Stelle, wo er wieder breiter wird, überdeckt. Von hier

sieht man rechts die Mauern der ersten, links der zweiten Burg. Wo sich der Gang

wieder verengt, gab es nochmals zwei Tore, von denen heute nichts mehr vorhanden

ist. Nach diesen zwei Toren kommt ein großer Hof (8), der durch Aufschüttungen

beim Bau der Zwingeranlage der zweiten Burg entstanden ist. Dieser war sowohl im

Osten als auch im Süden von typisch- minoisch- mykenischen Säulen umgeben.

Lediglich vier Säulenbasen haben sich an der Ostseite erhalten.

Wendet man sich nach dem Tor nach links zur Oberburg hin,

durchquert man den Zwinger (5), einen immer enger werdenden Gang , der zu einem

Tor führt. Verteidiger konnten Angreifer von beiden Mauern beschießen, da auch

die Außenmauer besonders dick war und für viele Verteidiger Platz bot. Das Tor

(6) nach dem Zwinger entspricht von seinem Bau her genau dem Löwentor in

Mykene. Erhalten ist lediglich die 4 m lange Schwelle und der rechte 3,20 hohe Türpfosten. Das 2,80 m breite Tor wurde mit zwei

Flügeltüren verschlossen und

konnte mit einem Querbalken verriegelt werden. Wie beim Löwentor war der Raum

hinter dem Tor bis zur Stelle, wo er wieder breiter wird, überdeckt. Von hier

sieht man rechts die Mauern der ersten, links der zweiten Burg. Wo sich der Gang

wieder verengt, gab es nochmals zwei Tore, von denen heute nichts mehr vorhanden

ist. Nach diesen zwei Toren kommt ein großer Hof (8), der durch Aufschüttungen

beim Bau der Zwingeranlage der zweiten Burg entstanden ist. Dieser war sowohl im

Osten als auch im Süden von typisch- minoisch- mykenischen Säulen umgeben.

Lediglich vier Säulenbasen haben sich an der Ostseite erhalten.

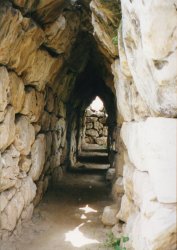

Eine Treppe

führt an der Südseite hinunter zur Ostgalerie (9), die unter der Osthalle, bei

der Erweiterung der dritten Burg entstanden ist. Ost- wie Südgalerie gehören

zu den imponierendsten architektonischen Leistungen aus mykenischer Zeit. Der

Zweck dieser Galerien ist allerdings nicht ganz geklärt. Vermutlich dienten sie

fortifikatorischen Zwecken, da der ganze Ausbau der dritten Burg zur Verstärkung

des Verteidigungssystems diente. Galerien und Seitenräume sind mit sog.

"falschen Gewölben" gedeckt, das heißt mit Steinreihen, bei der jede

über die

vorgehende ragt. Die Oberflächen sind sorgfältiger als bei dem Mauerwerk der

dritten Burg geglättet. Für lange Zeit wurden diese Räumlichkeiten als Ställe benutzt, sodass Schafe die

Wände spiegelglatt polierten. Die unteren

Stellen sind nicht poliert worden, da sie zu jener Zeit verschüttet waren. Eine Treppe

führt an der Südseite hinunter zur Ostgalerie (9), die unter der Osthalle, bei

der Erweiterung der dritten Burg entstanden ist. Ost- wie Südgalerie gehören

zu den imponierendsten architektonischen Leistungen aus mykenischer Zeit. Der

Zweck dieser Galerien ist allerdings nicht ganz geklärt. Vermutlich dienten sie

fortifikatorischen Zwecken, da der ganze Ausbau der dritten Burg zur Verstärkung

des Verteidigungssystems diente. Galerien und Seitenräume sind mit sog.

"falschen Gewölben" gedeckt, das heißt mit Steinreihen, bei der jede

über die

vorgehende ragt. Die Oberflächen sind sorgfältiger als bei dem Mauerwerk der

dritten Burg geglättet. Für lange Zeit wurden diese Räumlichkeiten als Ställe benutzt, sodass Schafe die

Wände spiegelglatt polierten. Die unteren

Stellen sind nicht poliert worden, da sie zu jener Zeit verschüttet waren. |

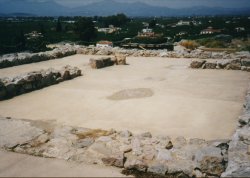

Vom Hof (8) führt ein großes Propylon in das Innere der Burg. Das Propylon war flankiert von zwei Säulen auf jeder Seite. Der große Hof (11), auf den das Propylon führt, war vermutlich ebenfalls von Säulen und im Süden von Räumen und kleinen Höfen umgeben. Der südliche Komplex (12) mit den Mauern verschiedener Bauepochen ist besonders verwirrend. In byzantinischer Zeit lag hier, von vielen Gräbern umgeben, eine kleine dreischiffige byzantinische Kirche, die bei den Ausgrabungen vollständig abgetragen wurde. Hier führt auch eine schmale überwölbte Treppe im rechten Winkel abbiegend, zur 22 m langen Südgalerie (13), die der Konstruktion der Ostgalerie entspricht. Sie hat fünf Kammern und am östlichen Ende eine spitz zulaufende Öffnung. Auf der westlichen Seite stand einst ein hoher Turm (14), dessen Fundament zwei Räume bildeten.

Von der Innenhalle des

großen Propylons führt

ein zweimal gewinkelter Gang (15) nach Norden in das sog. Megaron der Königin.

In den großen Palasthof (17) gelangt man, wenn man durch das kleine Propylon

(16) geht, das in der selben Weise gebaut wurde wie Propylon (10). Der Palasthof

(17) war außer an der nördlichen Seite von Säulenhallen umgeben, die aber

noch teilweise erhalten sind. Unmittelbar auf der rechten Seite nach dem

Propylon -genau in der Mittelachse des Hofes- liegt ein Altar, der in

mykenischer Zeit rund war, in griechischer Zeit rechteckig umgebaut wurde. Von der Innenhalle des

großen Propylons führt

ein zweimal gewinkelter Gang (15) nach Norden in das sog. Megaron der Königin.

In den großen Palasthof (17) gelangt man, wenn man durch das kleine Propylon

(16) geht, das in der selben Weise gebaut wurde wie Propylon (10). Der Palasthof

(17) war außer an der nördlichen Seite von Säulenhallen umgeben, die aber

noch teilweise erhalten sind. Unmittelbar auf der rechten Seite nach dem

Propylon -genau in der Mittelachse des Hofes- liegt ein Altar, der in

mykenischer Zeit rund war, in griechischer Zeit rechteckig umgebaut wurde. |

Im Megaron des Königs sind noch die Überreste schmalerer Mauern eines Gebäudes zu sehen, das in der Breite nur 2/3 des Megarons einnimmt. Dieses Gebäude war der geometrische Hera- Tempel. Dies ist ein besonders gutes Beispiel für die Entwicklung des griechischen Tempels aus dem mykenischen Megaron (das Kultbild trat an diese Stelle von Thron und Herd). |

In den Westflügel gelangt man zum einen durch die schon

erwähnte Tür im Vorraum des Megarons, zum anderen aber auch durch eine Tür,

die sich an der Nordseite des Palasthofes befindet. Egal durch welche Tür man

geht, kommt man in einen gewinkelten Gang, der wiederum zu einem größeren

gewinkelten Gang (20), der den Westflügel in zwei Hälften teilt. Auf der

linken (der westlichen) befanden sich große Wohnräume (21), auf der rechten

(der östlichen) ein Treppenhaus, welches zu einem Obergeschoss auf dem Dach führte, zwei

Lichthöfe sowie ein Badezimmer (22). Der Boden des Badezimmers

ist aus nur einem einzigen Steinblock, der ca. 20 t wiegt, gebaut. Wegen der

enormen Größe und des sehr hohen Gewichts muss er noch vor der Erbauung der

anderen Räume an seinen Ort gebracht worden sein, wo er auch erst nach der

Positionierung bearbeitet wurde. Die ganze Fläche des Bodens neigt sich leicht

"trichterartig" zu einer kleinen Öffnung in der Mitte zusammen, durch

die das Wasser ablaufen konnte.

In den Westflügel gelangt man zum einen durch die schon

erwähnte Tür im Vorraum des Megarons, zum anderen aber auch durch eine Tür,

die sich an der Nordseite des Palasthofes befindet. Egal durch welche Tür man

geht, kommt man in einen gewinkelten Gang, der wiederum zu einem größeren

gewinkelten Gang (20), der den Westflügel in zwei Hälften teilt. Auf der

linken (der westlichen) befanden sich große Wohnräume (21), auf der rechten

(der östlichen) ein Treppenhaus, welches zu einem Obergeschoss auf dem Dach führte, zwei

Lichthöfe sowie ein Badezimmer (22). Der Boden des Badezimmers

ist aus nur einem einzigen Steinblock, der ca. 20 t wiegt, gebaut. Wegen der

enormen Größe und des sehr hohen Gewichts muss er noch vor der Erbauung der

anderen Räume an seinen Ort gebracht worden sein, wo er auch erst nach der

Positionierung bearbeitet wurde. Die ganze Fläche des Bodens neigt sich leicht

"trichterartig" zu einer kleinen Öffnung in der Mitte zusammen, durch

die das Wasser ablaufen konnte.

|

|

|

|

|

|

Nördlich

des Treppenhauses geht ein Gang (23) ab, der oberhalb des Megarons verläuft in

den Ostflügel. Durch ihn erreicht man einen zweiten Hof (24), der auf der Höhe

des Megarons des Königs liegt. Nach Norden hin schließt sich ein kleineres

Megaron an, das Megaron der Königin genannt wird, tatsächlich aber wohl ein

Herrenhaus eines älteren Palastbaus war, wahrscheinlich das der zweiten Burg,

das beim Bau des Palastes der dritten Burg integriert wurde. Dieses Megaron ist

wie das große Megaron des Königs aufgebaut, nur kleiner. Unter diesem

kleineren Herrenhaus-Komplex wurde ein riesiger Rundbau von einem 28m großen

Durchmesser und großen Fundamenten lokalisiert. Der Zweck dieses Rundbaus ist

nicht ganz geklärt: Vielleicht ist es ein Grab oder Heiligtum, wahrscheinlicher

aber ist, dass es sich um eine (ältere) Palastanlage handelte. Sicher kann man

sagen, dass er aus der frühen Bronzezeit stammt. Nördlich und östlich vom

Megaron der Königin befinden sich Wohnräume (26), sowie ein Treppenhaus.

Darunter befindet sich ein weiterer Hof, der im Westen eine kleine von zwei Säulen

gestützte Halle hat. Von dieser durch Säulen gestützten Halle geht

ein Gang (15), der in die Halle des großen Propylons führt.

Nördlich

des Treppenhauses geht ein Gang (23) ab, der oberhalb des Megarons verläuft in

den Ostflügel. Durch ihn erreicht man einen zweiten Hof (24), der auf der Höhe

des Megarons des Königs liegt. Nach Norden hin schließt sich ein kleineres

Megaron an, das Megaron der Königin genannt wird, tatsächlich aber wohl ein

Herrenhaus eines älteren Palastbaus war, wahrscheinlich das der zweiten Burg,

das beim Bau des Palastes der dritten Burg integriert wurde. Dieses Megaron ist

wie das große Megaron des Königs aufgebaut, nur kleiner. Unter diesem

kleineren Herrenhaus-Komplex wurde ein riesiger Rundbau von einem 28m großen

Durchmesser und großen Fundamenten lokalisiert. Der Zweck dieses Rundbaus ist

nicht ganz geklärt: Vielleicht ist es ein Grab oder Heiligtum, wahrscheinlicher

aber ist, dass es sich um eine (ältere) Palastanlage handelte. Sicher kann man

sagen, dass er aus der frühen Bronzezeit stammt. Nördlich und östlich vom

Megaron der Königin befinden sich Wohnräume (26), sowie ein Treppenhaus.

Darunter befindet sich ein weiterer Hof, der im Westen eine kleine von zwei Säulen

gestützte Halle hat. Von dieser durch Säulen gestützten Halle geht

ein Gang (15), der in die Halle des großen Propylons führt.

Unterburg Unterburg

Diese labyrinthische Bauweise transzendiert nochmals die minoische Bauweise (Knossos!). Das Prinzip der minoischen Bauweise ist, dass sich alle Räume um den vorgegebenen Palasthof gliedern - ohne strengen Grundriss - und nach den jeweiligen Raumbedingungen. Die mykenische unterscheidet sich lediglich in einer stärkeren Gliederung, die sich in der zentralen Raumflucht der Haupträume, insbesondere der Höfe und des großen wie des kleinen Megarons zeigt. |

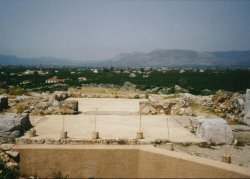

An der nicht von

Säulen umgebenen nördlichen Seite des

Hofes schließt sich das wichtigste Gebäude der Burg an: Das Megaron des Königs

(9,80 x 11,80m) (18). Über zwei Stufen, auf jeder Seite von 2 Säulen

umgeben, gelangt man in die Vorhalle, die, wie auch das Megaron selbst, mit

zahlreichen Reliefs an der Wand und auch am Fußboden verziert war. Von der

Vorhalle führten drei Türen in den Vorraum. An der Westseite dieses Vorraums

befand sich eine Tür, die in den Westflügel des Palastes führte. Der runde

Herd war umgeben von vier Säulen, die die Decke trugen. Genau über dem Herd

war ein Loch in der Decke, durch das Licht einfiel und der Rauch abziehen

konnte. An der rechten Seite des Megarons stand der Thron des Königs.

An der nicht von

Säulen umgebenen nördlichen Seite des

Hofes schließt sich das wichtigste Gebäude der Burg an: Das Megaron des Königs

(9,80 x 11,80m) (18). Über zwei Stufen, auf jeder Seite von 2 Säulen

umgeben, gelangt man in die Vorhalle, die, wie auch das Megaron selbst, mit

zahlreichen Reliefs an der Wand und auch am Fußboden verziert war. Von der

Vorhalle führten drei Türen in den Vorraum. An der Westseite dieses Vorraums

befand sich eine Tür, die in den Westflügel des Palastes führte. Der runde

Herd war umgeben von vier Säulen, die die Decke trugen. Genau über dem Herd

war ein Loch in der Decke, durch das Licht einfiel und der Rauch abziehen

konnte. An der rechten Seite des Megarons stand der Thron des Königs.