-

- Heil- und Fruchtbarkeitsgott aus Phrygien, der im 2. Jh.n.Chr.

auch im Röm. Reich Verbreitung fand ("betende Hände"

aus Bronze). Identifizierung mit Jupiter, bzw. mit Jahwe

-

- Römische Göttin im Umfeld des Neptunus.

Die etymologische Herleitung von "salum" (Meer),

die sie als Göttin der Salzflut kennzeichnen würde,

ist fraglich. Sie wurde auch mit Tethys gleichgesetzt.

-

- Salmoneus war der Sohn des Aiolos.

Vor seinem Bruder Sisyphos floh er

nach Elis und gründete dort die Stadt Salmonia. Seine

erste Frau, von der er eine Tochter namens Tyro hatte, verstarb bald. Die zweite Frau misshandelte Tyro,

als sie behauptete, von Poseidon schwanger zu sein.

Salmoneus selbst verfiel der Hybris, wurde von Zeus mit dem Blitz erschlagen und musste im Tartaros büßen: Er hatte Brandfackeln wie Blitze geschleudert,

mit trockenen Tierhäuten Donnergeräusche erzeugt

und sich Anteile von den Opfern für Zeus vom Altar genommen.

| Genealogie des Salmoneus bei Eurip. frg.

14N |

|

Ἕλλην γάρ, ὡς

λέγουσι, γίγνεται Διός,

τοῦ δ' Αἴολος παῖς, Αἰόλου δὲ Σίσυφος

Ἀθάμας

τε Κρηθεύς θ' ὅς τ' ἐπ' Ἀλφειοῦ ῥοαῖς

θεοῦ μανεὶς ἔρριψε Σαλμωνεὺς φλόγα. |

|

| Gustav Schwab: Online-Dateien aus dem Gutenberg-Projekt: Salmoneus |

|

-

- Personifizierung des privaten und staatlichen "Wohlfahrt".

302 v. Chr. erhielt sie auf dem Quirinal, wo sie wohl schon

in sabinischer Zeit verehrt wurde, einen Tempel. Augustus

hatte ihr einen Altar errichten lassen.

-

Sao (Σαώ)

| |

-

- Sohn des Zeus. Als Führer

der Lykier Bundesgenosse der Trojaner im Trojanischen Krieg. Zeus kann seinen vom Schicksal

bestimmten Tod (im Kampf gegen Patroklos)

nicht verhindern, lässt aber seinen Leichnam von Thanatos und Hypnos zu

einem ehrenvollen Begräbnis nach Lykien bringen (Hom.Il.16,419ff).

-

- Lüsterne Burschen; zusammen mit den Mänaden im dem Gefolge (Thiasos) des Dionysos.

Zerrupftes menschliches Outfit. Dazu Hörner an der Stirn,

Pferdeohren, dicker Bauch, Pferdeschwanz und Hufe. Sie trinken,

tanzen und stellen Nymphen nach. Ältere Satyrn nennt

man auch Silene. Sie sind in der Vasenmalerei

ein beliebtes Sujet. In der plastischen Kunst werden sie manierlicher

dargestellt, so etwa der bekannte "Schlafende

Satyr" oder "Barberinische Faun" aus der Glyptothek in München. Am 4. März 1998 wurde in der Straße

von Sizilien ein prächtiger hellenistischer "Tanzender

Satyr" aus dem Meer gefischt, dessen endgültiger

Standort z.Zt. noch nicht feststeht. In dem Satyrspiel, das

sich jeweils einer Tragödientrilogie anschloss, bildeten

die Satyrn den Chor. Bekannt ist der phrygische Satyr Marsyas.

-

-

- Personifizierte "Sicherheit", die zur Kaiserzeit

in Rom als Göttin verehrt wurde.

-

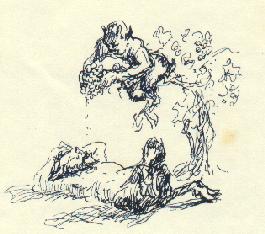

- Entweder ein alter, glatzköpfiger Satyr oder der Vater der Satyrn. Er tritt

nicht im Chor, sondern als einzelner auf. Er besitzt praktische

Lebensklugheit und kennt die Zukunft. Als er einmal trunken

eingeschlafen war und den Anschluss an den Zug des Dionysos verloren hatte, wurde er von Bauern gefangen und König Midas vorgeführt. Dieser

ließ sich von Seilenos manche Weisheit erklären,

z.B. worin das menschliche Glück beruht. Das half aber

nicht viel, denn der Wunsch, den Dionysos Midas für die geleistete

Gastfreundschaft gewährte, erfüllte sich nicht zu Midas' Glück.

-

- Die unsere Vorstellung beherrschende homerische Interpretation

(Hom.Od.12,166-200)

gibt nur einen sehr engen Ausschnitt dessen wieder, was im

Umlauf war.

- Einzelnamen: Homer nennt spricht von ihnen im Dual (Hom.Od.12,167; Hom.Od.12,185).

Später treten sie zu dritt und allgemein im Plural auf.

- Ἱμερόπα

- Θελξιέπεια

- Ἀγλαόπη

- Πεισινόη [Θελξιόνη, Θελξιόπη, Μολπή]

- Ἀγλαόφωνος

- Ἀγλαοφήμη

- Παρθενόπη

- Λευκοσία

- Αἴγεια

- Abstammung:

- Töchter des Phorkys (bei Soph.fr.777)

- Töchter des Acheloos mit a) Chthon, b) Sterope, c) einer

Muse (Terpsichore, Melpomene, Kalliope).

|

|

| Χαῖρε ἄνασσα θεὰ λευκώλενε δῖα Σελἠνη. |

| Hom.Hymn. 32,17 |

| Als Tochter des Titanenpaares Hyperion und Theia ist Selene die Schwester des Helios (Sol, Sonne) und der Eos (Aurora, Morgenröte). Dem Zeus gebiert sie Herse (Tau) und Pandia. Sie verliebte sich in Endymion,

den schönen König von Elis und gebar ihm 50

Töchter. Um ihn vor dem Tod zu bewahren und seine

Jugend zu erhalten, ließ sie ihn in einen ewigen

Schlaf sinken. |

|

δέδυκε μὲν ἀ σελάννα

καὶ Πληίαδες· μέσαι δὲ

νύκτες, παρὰ δ' ἔρχετ' ὥρα,

ἔγω δὲ μόνα κατεύδω. |

(Sappho 168 Voigt)

Untergang der Selene: Ostgiebel des Parthenon |

|

| |

|

-

- Tochter des Thebengründers Kadmos und der Harmonia. Mutter

des Dionysos. Ihre Schwestern

waren Agaue, Ino und Autonoe. Hera säte

Semele in Gestalt ihrer Amme Beroe zunächst den Zweifel,

ihr Liebhaber sei Zeus, und dann

den Wunsch, er möge sich ihr in seiner wahren Gestalt

zeigen. Die Erfüllung dieses Wunsches verlief für

Semele tödlich: sie verbrannte. Zeus trug den Dionysos in seiner

Hüfte aus. Dionysos brachte Semele später in den Olymp und ließ ihr

die Unsterblichkeit zukommen. Semeles Schwestern wurden dafür

bestraft, dass sie Dionysos die Anerkennung seiner Göttlichkeit verweigern wollten. [Ov.met.3,253-315]

-

- Der sechste römische

König (578 - 534 v. Chr.)

.

Obwohl er angeblich der Sohn einer Sklavin war, folgte er

Tarquinius Priscus auf dem Thron. Seine Verdienste: 1. Der

Bau der "Servianischen Mauer" (in Wirklichkeit erst

nach dem Galliereinfall von 387 v. Chr); 2. eine Verfassungsreform

(distributio Serviana),

die durch Gliederung in fünf Vermögensklassen versuchte,

das Gesamtvolk politisch zu integrieren (in Wirklichkeit wird

damit die Verfassungswirklichkeit erst nach 450 v. Chr. beschrieben);

3. Gründung des Dianatempels auf dem Aventin. Er soll

seiner eigenen Tochter Tullia auf Betreiben des Tarquinius

Superbus zum Opfer gefallen sein. .

Obwohl er angeblich der Sohn einer Sklavin war, folgte er

Tarquinius Priscus auf dem Thron. Seine Verdienste: 1. Der

Bau der "Servianischen Mauer" (in Wirklichkeit erst

nach dem Galliereinfall von 387 v. Chr); 2. eine Verfassungsreform

(distributio Serviana),

die durch Gliederung in fünf Vermögensklassen versuchte,

das Gesamtvolk politisch zu integrieren (in Wirklichkeit wird

damit die Verfassungswirklichkeit erst nach 450 v. Chr. beschrieben);

3. Gründung des Dianatempels auf dem Aventin. Er soll

seiner eigenen Tochter Tullia auf Betreiben des Tarquinius

Superbus zum Opfer gefallen sein.

-

- In Ekstase weissagende Frauen, die zwar sterblich sind,

aber sehr alt werden können. Im Unterschied zu etablierten

Orakelstätten äußern sie sich auch unbefragt.

Am bekanntesten war die Sibylle von Cumae.

-

- Romulus oder Tarquinius soll die Sibyllinischen Bücher für den Staat aufgekauft

und die II-viri sacris faciundis als Priesterschaft eingeführt

haben (später 10 und 15 viri). Sie wurden auf dem Kapitol,

im Keller des Iupitertempels, aufbewahrt und bei großer

Gefahr für den Staat befragt. Dort verbrannten sie 83

v. Chr. Die Neusammlung wurde Anfang des 5. Jh. n. Chr. vernichtet.

-

Side (Σίδη)

| |

- Erste Gattin des Orion. Als

sie sich vermaß, mit Hera an Schönheit zu konkurrieren, schickte sie Zeus in den Hades

-

|

Silenus ist der älteste

unter den pferdefüßigen Naturburschen aus dem Gefolge

des Dionysos. |

|

|

| "Eo tempore Liber pater cum exercitum in Indiam duceret,

Silenus aberravit, quem Midas hospitio liberaliter accepit atque

ducem dedit, qui eum in comitatum Liberi deduceret. At Midae

Liber pater ob beneficium deoptandi dedit potestatem, ut, quicquid

vellet, peteret a se." (Hyginus) |

Max Slevogt

(1868 - 1932) |

Bildquelle: A. Pfeiffer (Hg.):

Pfälzisches Museum - Pfälzische Heimaterde, Kaiserslautern

1924 |

| |

-

- Beschützer des Waldes ("silva"), der Felder

und der Herden. Entspricht ursprünglich dem griechischen Pan. Mit der Zeit vereinigt er

sich mit Faunus. Auch mit Mars kann er in Verbindung gebracht werden. Er wird in ländlicher

Umgebung verlehrt und besitzt keinen Staatskult.

-

-

- Die Griechen lassen ihn bei ihrer vorgetäuschten Abfahrt

von Troia zurück, damit

er den Trojanern eine Lügengeschichte zum Troianischen

Pferd erzähle und sie so dazu verleite, das Pferd

in ihre Stadt zu ziehen. (Verg.Aen.2,57ff.)

|

|

Sisyphos, der Sohn

des Aiolos, galt als der

listigste aller Sterblichen. Er baute und beherrschte die

herrliche Stadt Korinth auf der schmalen Landenge (dem Isthmos)

zwischen Mittelgriechenland und der Peloponnes. Für seinen

Verrat an Zeus traf ihn in der Unterwelt die Strafe, dass

er einen schweren Marmorstein eine Anhöhe hinaufwälzen

musste. Wenn er aber schon glaubte, ihn auf den Gipfel gebracht

zu haben, rollte der tückische Stein wieder in die Tiefe

hinunter. So musste der gepeinigte Verbrecher von neuem und

immer wieder von neuem anfangen. Daher bezeichnet man als

"Sisyphosarbeit" eine Arbeit, die nie zum Ziel führt.

[Michael Noll, 10d, 23.02.99] |

|

"Sisyphos ist

der Held

des Absurden. Dank seiner Leidenschaften und dank seiner

Qual. Seine Verachtung der Götter, sein Hass gegen den

Tod und seine Liebe zum Leben haben ihm die unsagbare Marter

eingebracht, bei der jedes Wesen sich abmüht und nichts

zustande bringt. Damit werden die Leidenschaften der Erde

bezahlt. [...] Dieser Mythos ist tragisch, weil sein Held

bewusst ist. Worin bestünde tatsächlich seine Strafe,

wenn ihm bei jedem Schritt die Hoffnung auf Erfolg neue Kraft

gäbe? [...] Das Wissen, das seine eigentliche Qual bewirken

sollte, vollendet gleichzeitig seinen Sieg. Es gibt kein Schicksal,

das durch Verachtung nicht überwunden werden kann."

A. Camus: Der Mythos von Sisyphos, Düsseldorf 1950 |

| |

|

-

-

- Als Pendant der Charybdis

| |  aus der Odyssee bekannt. Mit ihren sechs langen Hälsen

greift sie nach Delphinen, Robben und Seefahrern. (Hom.Od.12,73

ff.) (Hyginus) aus der Odyssee bekannt. Mit ihren sechs langen Hälsen

greift sie nach Delphinen, Robben und Seefahrern. (Hom.Od.12,73

ff.) (Hyginus)

| Hom.Od.12,89-92 |

89

90

91

92 |

τῆς ἦ τοι

πόδες εἰσὶ δυώδεκα πάντες ἄωροι,

ἓξ δέ τέ οἱ δειραὶ περιμήκεες, ἐν δὲ ἑκάστῃ

σμερδαλέη κεφαλή, ἐν δὲ τρίστοιχοι ὀδόντες

πυκνοὶ καὶ θαμέες, πλεῖοι μέλανος θανάτοιο. |

- Tochter des Königs Nisus von Megara. Sie verrät

ihren Vater aus Liebe an König Minos, der ihr diesen

Verrat nicht lohnt. Sie wird in einen Seevogel ("ciris")

verwandelt. (Verg.Cir.; Ov.met.8,145-151)

-

- Eine Nymphe, die unglücklich in den jungen Krokos verliebt

war. Nur bei Ov.met.4,283 heißt sie Smilax, sonst Milax.

Die Götter verwandelten sie in eine Stechwinde. Plinius

rechnet sie unter die Trauergewächse.

-

-

- Sonnengott, entspricht Helios.

Als "Sol invictus" nimmt er Züge des Mithras an.

-

- Gott des Schlafes, entspricht Hypnos.

-

- die "Gesäten"; die bewaffneten Thebaner,

die aus den von Kadmos gesäten

Drachenzähnen entspringen. Nur fünf überleben

den Kampf, der unter ihnen entbrennt, und begründen die

thebanischen Adelsgeschlechter: Echion (Vater des Pentheus), Udaios, Chthonios, Hyperenor

und Peloros.

-

-

Spes: "Hoffnung", "Elpis"

(< Virtus)

| |

-

Sphinx (Σφίγξ, boiot. Φίξ)

| |

- Mischwesen mit geflügeltem Löwenkörper und

Frauenkopf, auch in der Kunst ein beliebtes Motiv.

Tochter des Typhon und der Echidna (Hes.teog.326)

. Sie stellt Rätsel. Dabei geht es um Leben und Tod.

Am bekanntesten ist die Sphinx von Theben aus der Sage des Oidipus.

| Das Rätsel, das die Sphinx dem Oidipus

zu lösen aufgab: |

Sphinx aus dem Kerameikos (2002 gefunden) ca. 560 v.Chr.) |

ἔστι

δίπουν ἐπὶ γῆς καὶ τέτραπον - οὗ μία φωνή -

καὶ τρίπον, ἀλάττει δὲ φυὴν μόνον, ὅσσ' ἐπὶ γαῖαν

ἑρπετὰ κινεῖται ἀνά τ' αἰθέρα καὶ κατὰ πόντον·

ἀλλ' ὁπόταν πλείστοισιν ἐρειδόμενον ποσὶ βαίνῃ,

ἔνθα τάχος γυίοισιν ἀφαυρότατον πέλει αὐτοῦ.

Bildquelle |

|

-

-

- Herold bei Homer, der alle an Lautstärke übertraf.

Aber einen Wettkampf gegen Hermes verlor er und dazu sein

Leben.

-

-

- Sehr uneinheitliche Überlieferung. Sie ist Tochter

des lykischen Königs Iobates oder Amphianax (Apollod.2,2,1; Apollod.2,3,1) oder des Akaders

Apheidas (Apollod.3,9,1) (mitunter des Amphidamas, Apollod.3,9,2).

Sie ist Schwester des Aleos (Apollod.3,9,1) und der Kassandra

oder Alkimene (Alkimede, Alkimedusa, Philonoe, Apollod.2,3,2).

Gattin des korinthischen Königs Proitos (Hom.Il.6,152), Mutter der Lysippe, Iphinoe, Iphianassa (Apollod.2,2,2),

die von Dionysos oder Hera in den Wahnsinn getrieben wurden

(Apollod.2,2,2), und des Megapentheus. (< Anteia,

Hom.Il.6,164; Apollod.2,2,1)

-

-

- König von Phokis und Vater des Pylades.

An seinem Hof wuchs Orestes heran.

-

- Fluss zwischen Makedonien und Thrakien und zugehöriger

Flussgott

-

-

Styx (Στύξ)

| |

-

- Göttin der Überredung: Peitho (Πειθώ)

-

- Er hatte seit 278 v.Chr. (als eine Tonstatue von einem Blitz

zerschmettert worden war) am Circus Maximus einen Tempel.

Seine Funktion war schon den Römern unklar. Er wurde

mit Iupiter (Blitze) in Verbindung

gebracht und mit Pluto.

-

-

- Nymphe, Tochter des Flussgottes Symaethus,

Mutter des Acis (Akis)

-

-

- Die "zusammenschlagenden" Felsen; Klappfelsen

[Συμπληγάδες (πέτραι)]. Seit den Argonauten die Durchfahrt gelang, stehen sie still. Man lokalisierte

sie an der Einmündung des Bosporus in das Schwarze Meer.

-

Syrinx: (ἡ σῦριγξ, γγος =

fistula)

| |

- arkadische Nymphe (Hamadryade),

die von Pan verfolgt in Schilf

(arundo donax) verwandelt wird. Als der keuchende Pan sie umarmen will und aus dem Schilf den Ton seines

Atems hört, veranlasst ihn dies zur Erfindung der Panflöte

(Syrinx) (Ov.met.1,682ff., Verg.ecl.2,32f.).

Sieben (mitunter auch neun) verschieden lange und dicke Rohrabschnitte

werden so mit Wachs aneinandergefügt, dass sie am Mund eine

gerade Linie bilden und unten flügelartig auslaufen. Die Syrinx

ist das edelste Instrument der Hirtenmusik, doch achtet Pan

streng auf die Einhaltung einer mittäglichen Ruhepause (Theokr.eid.1,15ff.).

Noch heute werden die Mundstücke z. B. von Fagott und

Oboe aus demselben Schilf (arundo donax) gefertigt.

|

|