|

Tempelordnungen.

Olympia (Hera, Zeus), Tegea

Tempelordnungen.

Olympia (Hera, Zeus), Tegea

| Referat Christina Platho LK Griechisch 12 - 1999/2000 |

-

Tempelordnungen

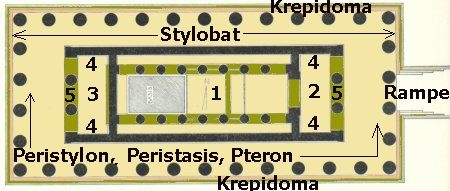

Man unterscheidet drei verschiedene Tempelordnungen, die dorische, die ionische und die korinthische.

- Typische Merkmale eines

dorischen Tempels:

- Säulen:

- die dorischen Säulen stehen übergangslos auf der obersten Stufe des meist dreistufigen Fundaments (Stereobat), Stylobat genannt

- Entasis: die gedrungen wirkenden Säulen steigen im ersten Drittel in gleichmäßiger Dicke an, darauf folgt eine schwache Verjüngung

- der Schaft ist mit 16 oder 20 Kanneluren (senkrechte, in ganzer Länge eingetiefte Hohlkehlen) versehen, die durch scharfe Grate voneinander getrennt sind

- der Säulenschaft ist entweder Monolith oder aus einer Reihe exakt übereinandergesetzter Steintrommeln zusammengesetzt

- Kapitell:

- Anuli (waagrechte, ringförmige Einkerbungen am Säulenhals)

- Echinus (kissenförmiger Wulst über dem Säulenhals)

- Abakus (quadratische Deckplatte, liegt auf dem Echinus und betont den Kontrast zwischen den runden Säulen und den eckigen Blöcken des Gebälks

- Gebälk:

- Architrav (steinerner Balken, der auf zwei Säulen aufliegt)

- Fries (zusammengesetzt aus Triglyphen und Metopen, letztere mit Reliefskulpturen geschmückt

- Gesims = Geison (als Regenschutz; an dessen Unterseite, über der Mitte von Triglyphen und Metopen befinden sich kleine Viereckplatten, Mutuli, mit Erhöhungen in Form von Nagelköpfen, Guttae, bedeckt. Das Geison rahmt, zusammen mit den beiden Schenkeln des Schräggeison, das dreieckige Giebelfeld (Tympanon)

- Säulen:

- Typische Merkmale eines

ionischen Tempels:

- Säulen:

- sie wirken schlanker und weniger gedrungen

- die Verjüngung ist kaum noch merklich

- die Kanneluren werden durch schmale Stege voneinander getrennt

- sie ruhen nicht mehr übergangslos auf dem Stylobat, sondern auf einer Art Sockel,

- (Plinthe); ihre Basis wird durch einen kranzförmigen Wulst (Torus) und horizontale

- Hohlkehlen (Trochili), betont

- Kapitell:

- der Säulenhals ist reich mit Ornament geschmückt

- darüber befinden sich zwei Voluten, die einem ausgebreiteten Papierbogen mit eingerollten Enden ähneln

- die Deckplatte ist schmal

- die Eckvoluten springen seitlich vor, diese Asymmetrie wird in Kauf genommen, um kein Unterschied zwischen der Front- und der Seitenansicht zu schaffen

- Gebälk:

- der Architrav ist nicht blockhaft, sondern in drei horizontale, ein wenig überragende Streifen gegliedert

- der zierliche Fries läuft um den gesamten Tempel und ist durchgehend mit Relief geschmückt

- Vor der korinthischen Ordnung gab es noch eine weitere Abwandlung der ionischen Säulen: Anstelle der Säulen verwendet man nun weibliche Figuren als Gebälkträger.

- Säulen:

- Typische

Merkmale eines korinthischen Tempels:

- Sie

unterscheidet sich von der ionischen durch

- eine noch stärker betonte Säulenbasis

- ein sehr dekoratives Kapitell, das einen Korb mit Opfergaben darstellen soll. Kennzeichnend sind die ihn umrankenden Akanthuslaubblätter. An die Stelle der Voluten treten nun vier eingerollte Akanthusblätter pro Kapitell

- Sie

unterscheidet sich von der ionischen durch

- Typische Merkmale eines

dorischen Tempels:

-

Heratempel

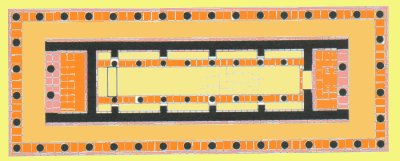

Der Tempel der Hera ist das älteste und besterhaltene Bauwerk von Olympia. Fertiggestellt wurde er schätzungsweise im 6. Jahrhundert v. Chr., den Beginn seines Baus vermutet man - seiner teils altertümlichen Bauweise wegen - im 8. Jahrhundert. Die Säulenanzahl betrug jeweils 6 an den Schmalseiten und 16 an den Längsseiten. Dadurch ist er verhältnismäßig lang gestreckt. Die Cella, die genau in der Mitte liegt, wurde an Ost- und Westseite von je einem Vorraum flankiert (Pronaos, Opisthodomos). Der Zugang zum Tempel konnte nur über den östlichen Vorraum, Pronaos genannt, erfolgen. Innerhalb der Cella befanden sich auf jeder Längsseite 8 Säulen, jede zweite mit der Cellawand verbunden. So entstanden auf jeder Seite 5 Nischen, deren ursprüngliche Funktion es war, den Tempel abzustützen, die sich aber auch zum Aufstellen der Götterbilder eigneten. Von den dorischen Säulen konnten einige wieder aufgestellt werden. Betrachtet man sie sich genauer, fällt einem auf, dass sie verschiedene Echini besitzen. Außerdem sind sie teilweise Monolithen, teilweise aus 10 übereinandergesetzten Steintrommeln aufgebaut. Das deutet darauf hin, dass der Tempel ursprünglich aus Holz gebaut war, nach und nach aber durch Stein ersetzt wurde. Pausanias will noch eine Holzsäule gesehen haben. Bestärkt wird diese Annahme noch dadurch, dass jede Spur von dem Gebälk fehlt, welches wohl vollständig aus Holz bestand. Das Gebälk war mit Terrakottaplatten verkleidet. Die Cellawand war nur im Unterbau aus Stein (Orthostaten), sonst aus Lehmziegeln gebaut. Von dem gesamten Oberbau sind also nur Reste des Daches übriggeblieben. Aus Lehm gebrannte Flachziegel, die innen eine Mulde aufwiesen, leiteten das Wasser zur Traufe. Um das Einsickern von Wasser zwischen den Fugen der Flachziegel zu verhindern, wurden darüber noch stark gekrümmte Deckziegel gesetzt.

Im Tempel selbst standen ursprünglich zahlreiche Kostbarkeiten, Quellen erwähnen nebst anderem allein 18 Götterbilder, zumeist aus Gold und Elfenbein gefertigt. Was aus wertvollem Material bestand, wurde später weggeschafft. Übrig blieben nur eine weibliche Marmorstatue, die die Frau des Nero, Sabina Poppaea, darstellt, sowie die berühmte Hermesstatue des Praxiteles. Da beide aus Marmor bestanden, wurden sie damals als wertlos erachtet. Weiterhin wurde in der Nähe des Tempels ein archaischer Frauenkopf gefunden. Ob das der Kopf der Herastatue, die früher in diesem Tempel stand, ist, bleibt fraglich.

Der Herakult ist älter als der Zeuskult. Das Hauptfest, die Heraien, wurden alle 4 Jahre gefeiert. 16 Basilissai, betagte Frauen von edler Abkunft, brachten der Hera ein selbstgewebtes Gewand, Peplos genannt, dar. Zur Seite standen ihnen verheiratete Dienerinnen. Hera zu Ehren veranstalteten sie dann im Stadion Wettläufe von jungen Mädchen. Die Siegerin erhielt einen Olivenkranz und ein Stück von der der Hera geopferten Kuh. Der Herakult wurde später durch den Zeuskult zurückgedrängt.

Heratempel in Olympia - nach: A. Mallwitz: Olympia und seine Bauten, Darmstadt (WBG) 1972, S. 139 Paus. 5, 16,1: λείπεται δὲ τὸ μετὰ τοῦτο ἡμῖν τῆς τε Ἥρας ὁ ναὸς καὶ ὁπόσα ἐστὶν ἐν τῷ ναῷ πρέποντα ἐς συγγραφήν. λέγεται δὲ ὑπὸ Ἡλείων, ὡς Σκιλλούντιοι τῶν ἐν τῇ Τριφυλίᾳ πόλεών εἰσιν οἱ κατασκευασάμενοι τὸν ναὸν ὀκτὼ μάλιστα ἔτεσιν ὕστερον ἢ τὴν βασιλείαν τὴν ἐν Ἤλιδι ἐκτήσατο Ὄξυλος. ἐργασία μὲν δή ἐστι τοῦ ναοῦ Δώριος, κίονες δὲ περὶ πάντα ἑστήκασιν αὐτόν· ἐν δὲ τῷ ὀπισθοδόμῳ δρυὸς ὁ ἕτερος τῶν κιόνων ἐστί. μῆκος δέ εἰσι τοῦ ναοῦ πόδες <ἐννέα καὶ ἑξήκοντα καὶ ἑκατόν, εὖρος δὲ> τρεῖς καὶ ἑξήκοντα <, τὸ δὲ ὕψος τῶν πεντήκοντα> οὐκ ἀποδεῖ· τὸν δὲ ἀρχιτέκτονα ὅστις ἐγένετο οὐ μνημονεύουσι. Das Standbild der Hera und des Zeus:

Paus. 5, 17, 1: τῆς Ἥρας δέ ἐστιν ἐν τῷ ναῷ Διός, τὸ δὲ Ἥρας ἄγαλμα καθήμενόν ἐστιν ἐπὶ θρόνῳ· παρέστηκε δὲ γένειά τε ἔχων καὶ ἐπικείμενος κυνῆν ἐπὶ τῇ κεφαλῇ, ἔργα δέ ἐστιν ἁπλᾶ.

Weitere Standbilder aus dem Heraion:

- Die auf einem Thron sitzenden Horen und ihrer Mutter Themis (Paus. 5, 17, 1): τὰς δὲ ἐφεξῆς τούτων καθημένας ἐπὶ θρόνων Ὥρας ἐποίησεν Αἰγινήτης Σμῖλις. παρὰ δὲ αὐτὰς Θέμιδος ἅτε μητρὸς τῶν Ὡρῶν ἄγαλμα ἕστηκε Δορυκλείδου τέχνη, γένος μὲν Λακεδαιμονίου, μαθητοῦ δὲ Διποίνου καὶ Σκύλλιδος.

- Die Hesperiden (Paus. 5, 17, 2): τὰς δὲ Ἑσπερίδας πέντε ἀριθμὸν Θεοκλῆς ἐποίησε, Λακεδαιμόνιος μὲν καὶ οὗτος, πατρὸς Ἡγύλου, φοιτῆσαι δὲ καὶ αὐτὸς παρὰ Σκύλλιν καὶ Δίποινον λέγεται.

- Athena mit Helm, Lanze und Schild (Paus. 5, 17, 2): τὴν δὲ Ἀθηνᾶν κράνος ἐπικειμένην καὶ δόρυ καὶ ἀσπίδα ἔχουσαν Λακεδαιμονίου λέγουσιν ἔργον εἶναι Μέδοντος, τοῦτον δὲ ἀδελφόν τε εἶναι Δορυκλείδου καὶ παρὰ ἀνδράσι διδαχθῆναι τοῖς αὐτοῖς.

- Persephone, Demeter, Apollon, Artemis, Leto, Tyche, Dionysos, geflügelte Nike (Paus. 5, 17, 3): Κόρη δὲ καὶ Δημήτηρ καὶ Ἀπόλλων καὶ Ἄρτεμις, αἱ μὲν ἀλλήλων εἰσὶν ἀπαντικρὺ καθήμεναι, Ἀπόλλων δὲ ἐναντίος ἑστώσῃ τῇ Ἀρτέμιδι ἕστηκεν. ἀνάκειται δὲ ἐνταῦθα καὶ Λητὼ Τύχη τε καὶ Διόνυσος καὶ ἔχουσα Νίκη πτερά· τοὺς δὲ εἰργασμένους αὐτὰ οὐκ ἔχω δηλῶσαι, φαίνεται δὲ εἶναί μοι καὶ ταῦτα ἐς τὰ μάλιστα ἀρχαῖα. τὰ μὲν δὴ κατειλεγμένα ἐστὶν ἐλέφαντος καὶ χρυσοῦ.

- Hermes des Praxiteles (Paus. 5, 17, 3): χρόνῳ δὲ ὕστερον καὶ ἄλλα ἀνέθεσαν ἐς τὸ Ἡραῖον· Ἑρμῆν λίθου, Διόνυσον δὲ φέρει νήπιον, τέχνη δέ ἐστι Πραξιτέλους.

- Aphrodite (Paus. 5, 17, 3f): καὶ Ἀφροδίτη χαλκῆ Κλέωνος ἔργον Σικυωνίου. (4) τούτου δὲ ὁ διδάσκαλος τοῦ Κλέωνος, ὄνομα Ἀντιφάνης, ἐκ φοιτήσεως Περικλύτου, Πολυκλείτου δὲ ἦν τοῦ Ἀργείου μαθητὴς ὁ Περίκλυτος. παιδίον δὲ ἐπίχρυσον κάθηται γυμνὸν πρὸ τῆς Ἀφροδίτης· Βοηθὸς δὲ ἐτόρευσεν αὐτὸ Καλχηδόνιος.

- Auslagerung aus dem Philippeion (Paus. 5, 17, 4): αὐτόσε καὶ ἐκ τοῦ καλουμένου Φιλιππείου, χρυσοῦ καὶ ταῦτα καὶ ἐλέφαντος, Εὐρυδίκη τε ἡ <Ἀριδαίου γυνὴ καὶ Ὀλυμπιὰς ἡ> Φιλίππου.

-

Zeustempel

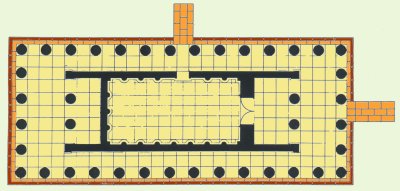

Der Zeustempel war mit 20m Höhe und einem Stylobat von 28m mal 64m der größte

Tempel der Peloponnes. Die Breitseiten bildeten je 6, die Längsseiten je 13

dorische Säulen. Erbaut wurde er zwischen 470 und 456 v. Chr. von dem

Architekten Libon. Die Finanzierung erfolgte aus Kriegsbeute. Er bestand hauptsächlich

aus Muschelkalk, mit weißem Marmorstuck besetzt. Aus Marmor waren Dach,

Cella und die Skulpturen. Ein oberer Umgang ermöglichte es, einen

Blick auf die Zeusstatue zu werfen. Vollständig erhalten ist nur der

Unterbau.

Säulen konnten bisher nicht wieder aufgerichtet werden. Als

Blickfang soll an der Nordwestseite die Säule N12 wieder aufgerichtet

werden. Der Zugang zu Cella konnte nur über den

östlichen Vorraum, Pronaos, erfolgen, nicht über den westlichen, Opisthodom genannt.

Eine doppelte Säulenreihe in der Cella bildete eine Art Mittelgang, an dessen Ende die

Zeusstatue stand.

Der Zeustempel war mit 20m Höhe und einem Stylobat von 28m mal 64m der größte

Tempel der Peloponnes. Die Breitseiten bildeten je 6, die Längsseiten je 13

dorische Säulen. Erbaut wurde er zwischen 470 und 456 v. Chr. von dem

Architekten Libon. Die Finanzierung erfolgte aus Kriegsbeute. Er bestand hauptsächlich

aus Muschelkalk, mit weißem Marmorstuck besetzt. Aus Marmor waren Dach,

Cella und die Skulpturen. Ein oberer Umgang ermöglichte es, einen

Blick auf die Zeusstatue zu werfen. Vollständig erhalten ist nur der

Unterbau.

Säulen konnten bisher nicht wieder aufgerichtet werden. Als

Blickfang soll an der Nordwestseite die Säule N12 wieder aufgerichtet

werden. Der Zugang zu Cella konnte nur über den

östlichen Vorraum, Pronaos, erfolgen, nicht über den westlichen, Opisthodom genannt.

Eine doppelte Säulenreihe in der Cella bildete eine Art Mittelgang, an dessen Ende die

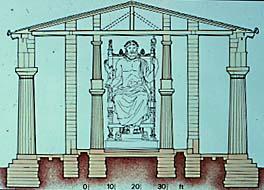

Zeusstatue stand.  Dieses Standbild des Phidias war eines der 7 Weltwunder. Es bestand aus

Elfenbein, ausgelegt mit Gold. In der rechten Hand hielt der thronende Zeus die 2m hohe

geflügelte Nike, in seiner linken ein Zepter mit einem Adler auf dem Knauf. Insgesamt

erreichte die Statue eine Höhe von 12m. Die Metopen waren erst schmucklos, später wurden

sie mit goldenen Schilden verkleidet, die aber nicht erhalten geblieben sind. Am Pronaos

und Opisthodom gab es je 6 Marmortafeln, die die Abenteuer des Herakles zeigen. Um das

Wasser abfließen zu lassen, befanden sich am Dachrand über jedem Mutulus

Löwenkopfwasserspeier, insgesamt 102, von denen einige erhalten und im Museum ausgestellt

sind. An ihnen kann man die stilgeschichtliche Entwicklung zurückverfolgen, da sie erst

nach Vollendung des Baus nach und nach hinzugefügt wurden und deshalb verschiedene

Varianten vorhanden sind. Als Akrotere schmückten eine vergoldete Nike und vergoldete

Dreifüße das Dach. Die Marmorskulpturen der Giebelfelder sind gut erhalten und im Museum

ausgestellt. Der Ostgiebel zeigt den Augenblick vor der Wettfahrt zwischen dem König

Oinomaos und Pelops. Oinomaos sollte laut Orakel sterben, wenn seine Tochter heiratet. So

musste jeder Freier in einer Wettfahrt gegen ihn antreten. Verlor der Freier, kostete es

ihn das Leben. Gewann er, sollte er Hippodameia zur Frau bekommen. Pelops gewann mit Hilfe

des Poseidon, Oinomaos stürzte und starb. Nach Pelops ist die Halbinsel Peloponnes

benannt worden. Der Westgiebel zeigt den Kampf der Lapithen gegen die Kentauren. Zur

Hochzeit des Lapithenkönigs Peirithoos waren auch Kentauren eingeladen. Im Rausch

versuchen letztere, die anwesenden Frauen und Knaben zu rauben. Es kam zum Kampf, den die

Lapithen mit Hilfe des Apoll gewannen. Der Zeustempel wurde unter dem Kaiser Theodosius

dem Ersten, der den heidnischen Kult verbot, in Brand gesteckt, und im 6. Jahrhundert

durch ein Erdbeben fast völlig vernichtet. Besondere Beachtung fand der Zeustempel

während der Olympischen Spiele. Der dritte Tag war dem religiösen Kult geweiht. Die

Festprozession zog den vorgeschriebenen Prozessionsweg südlich und östlich um den

Zeustempel herum zum Altar. Dort wurde ein Hekatombenopfer unter Begleitung von Gebeten

und Chorgesängen dargebracht. Im Anschluss folgte ein gemeinsamer Opferschmaus im

Prytaneion. Aber auch außerhalb der Festzeit wurde dem Zeus täglich von den Eleern

geopfert, während die anderen Götter nur ein Monatsopfer erhielten, das entweder am 1.

oder am 9. eines Monats abgehalten wurde, manchmal auch in der Vollmondnacht. Das Ritual

war genau vorgeschrieben: Der unterste Absatz des aus unbehauenen Steinen aufgebauten

Altars hieß Prothysis. Mädchen und Frauen duften nur bis dahin vortreten, während der

Spiele, von denen sie ausgeschlossen waren, war ihnen auch das untersagt. Den Männern war

es jederzeit gestattet, den Altar ganz hinaufzusteigen. Die Opfertiere mussten auf der

Prothysis geschlachtet werden. Ihre Schenkel trug man auf die oberste Stufe. Zum Anzünden

durfte nur Holz von der Silberpappel verwendet werden; Herakles selbst soll dieses

gestiftet haben. Jährlich wurde am 19. Tag des Monats Elaphios die angesammelte Asche der

Herdgöttin Hestia aus dem Prytaneion geholt. Die Seher strichen diese, mit Wasser aus dem

Alpheios vermischt, über den Altar.

Dieses Standbild des Phidias war eines der 7 Weltwunder. Es bestand aus

Elfenbein, ausgelegt mit Gold. In der rechten Hand hielt der thronende Zeus die 2m hohe

geflügelte Nike, in seiner linken ein Zepter mit einem Adler auf dem Knauf. Insgesamt

erreichte die Statue eine Höhe von 12m. Die Metopen waren erst schmucklos, später wurden

sie mit goldenen Schilden verkleidet, die aber nicht erhalten geblieben sind. Am Pronaos

und Opisthodom gab es je 6 Marmortafeln, die die Abenteuer des Herakles zeigen. Um das

Wasser abfließen zu lassen, befanden sich am Dachrand über jedem Mutulus

Löwenkopfwasserspeier, insgesamt 102, von denen einige erhalten und im Museum ausgestellt

sind. An ihnen kann man die stilgeschichtliche Entwicklung zurückverfolgen, da sie erst

nach Vollendung des Baus nach und nach hinzugefügt wurden und deshalb verschiedene

Varianten vorhanden sind. Als Akrotere schmückten eine vergoldete Nike und vergoldete

Dreifüße das Dach. Die Marmorskulpturen der Giebelfelder sind gut erhalten und im Museum

ausgestellt. Der Ostgiebel zeigt den Augenblick vor der Wettfahrt zwischen dem König

Oinomaos und Pelops. Oinomaos sollte laut Orakel sterben, wenn seine Tochter heiratet. So

musste jeder Freier in einer Wettfahrt gegen ihn antreten. Verlor der Freier, kostete es

ihn das Leben. Gewann er, sollte er Hippodameia zur Frau bekommen. Pelops gewann mit Hilfe

des Poseidon, Oinomaos stürzte und starb. Nach Pelops ist die Halbinsel Peloponnes

benannt worden. Der Westgiebel zeigt den Kampf der Lapithen gegen die Kentauren. Zur

Hochzeit des Lapithenkönigs Peirithoos waren auch Kentauren eingeladen. Im Rausch

versuchen letztere, die anwesenden Frauen und Knaben zu rauben. Es kam zum Kampf, den die

Lapithen mit Hilfe des Apoll gewannen. Der Zeustempel wurde unter dem Kaiser Theodosius

dem Ersten, der den heidnischen Kult verbot, in Brand gesteckt, und im 6. Jahrhundert

durch ein Erdbeben fast völlig vernichtet. Besondere Beachtung fand der Zeustempel

während der Olympischen Spiele. Der dritte Tag war dem religiösen Kult geweiht. Die

Festprozession zog den vorgeschriebenen Prozessionsweg südlich und östlich um den

Zeustempel herum zum Altar. Dort wurde ein Hekatombenopfer unter Begleitung von Gebeten

und Chorgesängen dargebracht. Im Anschluss folgte ein gemeinsamer Opferschmaus im

Prytaneion. Aber auch außerhalb der Festzeit wurde dem Zeus täglich von den Eleern

geopfert, während die anderen Götter nur ein Monatsopfer erhielten, das entweder am 1.

oder am 9. eines Monats abgehalten wurde, manchmal auch in der Vollmondnacht. Das Ritual

war genau vorgeschrieben: Der unterste Absatz des aus unbehauenen Steinen aufgebauten

Altars hieß Prothysis. Mädchen und Frauen duften nur bis dahin vortreten, während der

Spiele, von denen sie ausgeschlossen waren, war ihnen auch das untersagt. Den Männern war

es jederzeit gestattet, den Altar ganz hinaufzusteigen. Die Opfertiere mussten auf der

Prothysis geschlachtet werden. Ihre Schenkel trug man auf die oberste Stufe. Zum Anzünden

durfte nur Holz von der Silberpappel verwendet werden; Herakles selbst soll dieses

gestiftet haben. Jährlich wurde am 19. Tag des Monats Elaphios die angesammelte Asche der

Herdgöttin Hestia aus dem Prytaneion geholt. Die Seher strichen diese, mit Wasser aus dem

Alpheios vermischt, über den Altar.

Zeustempel in Olympia - nach: Berve / Gruben: Griech. Tempel und Heiligtümer, München (Hirmer) 1961, S. 124 -

Tegea

Tegea entstand durch den Zusammenschluss von neun größeren Gemeinden durch den König Aleos. Der Sage nach ist es der Geburtsort der Atalante und des Telephos, der Sohn des Herakles und der Nymphe Auge. Tegea kämpfte an der Seite der Spartaner bei den Thermopylen gegen die Perser. Im 5. Jahrhundert n. Chr. fiel es den Eroberungen von Alarich, dem König der Westgoten, zum Opfer, wurde geplündert und fast völlig zerstört. In byzantinischer Zeit fand es zu seiner alten Größe zurück, allerdings unter dem Namen Nikli. Von der antiken Stadt sieht man heute nur noch wenig, da sämtliche Tempel sowie die Agora zugeschüttet wurden. Die Ausnahme bildet der Tempel der Athene. Ihm vorgelagert steht ein antikes Brunnenhaus. 395 v. Chr. wurde der frühere, archaische Tempel niedergebrannt. Ungefähr 50 Jahre später begann man mit seinem Neubau.

Der Tempel

glich in vielen Punkten nicht dem bisher befolgten dorischen Schema. Die dorischen

Säulen, je 6 in der Breitseite und je 14 in der Längsseite, wirkten nicht mehr so

gedrungen, sondern schlanker. Erstmals war das verwendete Baumaterial, abgesehen vom

Fundament, nur Marmor. Der Cella waren zwei Vorhallen vorgelagert. Innerhalb

verzichtete man auf im Raum stehende Säulen und Scheidemauern und arbeitete die Säulen

mit den korinthischen Kapitellen in die Cellawand mit ein. Dadurch wurde innen ein

wesentlich größeres Volumen erreicht. Verziert war der Innenraum noch mit einem

ionischen Fries, das mit Skulpturen, in diesem Fall Pflanzen, geschmückt war. Die

Giebelskulpturen auf der Ostseite stellten die kalydonische Eberjagd dar.

Oineus, der

kalydonische König, hatte vergessen, der Artemis ein Opfer darzubringen. Zur Strafe

schickte sie einen riesigen Eber, der alles verwüstete. Um ihn zu jagen, versammelte der

Sohn des Königs, Meleagros, die größten Helden um sich, unter ihnen Atalante, Iason und

Theseus. Der westliche Giebel zeigte den Kampf des Achill mit Telephos. Letzterer war

König von Mysien. Als die Griechen auf ihrem Feldzug gegen Troja dort landeten, griffen

sie die Mysier, die sie für Barbaren hielten, an. Der König Telephos zog ihnen mit

seinem Heer entgegen. Im darauffolgenden Kampf stießen Telephos und Achill aufeinander,

wobei letzterer jenem mit dem Wurfspieß den Unterleib durchbohrte. Die einbrechende Nacht

trennte die beiden. Nach Verhandlungen am nächsten Tag trennten sie sich in Frieden. Im

Tempelinneren stand die archaische Elfenbeinstatue der Athene, umgeben von den Statuen des

Asklepios und der Hygieia. Angeblich sollte dort auch die Liege der Athene und die Haut des kalydonischen

Ebers aufgestellt worden sein. Der Altar war mit dem Bildnis des Zeus und ihn umgebenden

arkadischen Nymphen geschmückt.

Der Tempel

glich in vielen Punkten nicht dem bisher befolgten dorischen Schema. Die dorischen

Säulen, je 6 in der Breitseite und je 14 in der Längsseite, wirkten nicht mehr so

gedrungen, sondern schlanker. Erstmals war das verwendete Baumaterial, abgesehen vom

Fundament, nur Marmor. Der Cella waren zwei Vorhallen vorgelagert. Innerhalb

verzichtete man auf im Raum stehende Säulen und Scheidemauern und arbeitete die Säulen

mit den korinthischen Kapitellen in die Cellawand mit ein. Dadurch wurde innen ein

wesentlich größeres Volumen erreicht. Verziert war der Innenraum noch mit einem

ionischen Fries, das mit Skulpturen, in diesem Fall Pflanzen, geschmückt war. Die

Giebelskulpturen auf der Ostseite stellten die kalydonische Eberjagd dar.

Oineus, der

kalydonische König, hatte vergessen, der Artemis ein Opfer darzubringen. Zur Strafe

schickte sie einen riesigen Eber, der alles verwüstete. Um ihn zu jagen, versammelte der

Sohn des Königs, Meleagros, die größten Helden um sich, unter ihnen Atalante, Iason und

Theseus. Der westliche Giebel zeigte den Kampf des Achill mit Telephos. Letzterer war

König von Mysien. Als die Griechen auf ihrem Feldzug gegen Troja dort landeten, griffen

sie die Mysier, die sie für Barbaren hielten, an. Der König Telephos zog ihnen mit

seinem Heer entgegen. Im darauffolgenden Kampf stießen Telephos und Achill aufeinander,

wobei letzterer jenem mit dem Wurfspieß den Unterleib durchbohrte. Die einbrechende Nacht

trennte die beiden. Nach Verhandlungen am nächsten Tag trennten sie sich in Frieden. Im

Tempelinneren stand die archaische Elfenbeinstatue der Athene, umgeben von den Statuen des

Asklepios und der Hygieia. Angeblich sollte dort auch die Liege der Athene und die Haut des kalydonischen

Ebers aufgestellt worden sein. Der Altar war mit dem Bildnis des Zeus und ihn umgebenden

arkadischen Nymphen geschmückt.

Tempel der Athena Alea in Tegea - nach: F. Felten: Arkadien, in: Antike Welt, SD 1987 S. 39 -

Quellenangaben:

- Flavio Conti: Wie erkenne ich Griechische Kunst

- Alfred Mallwitz: Olympia und seine Bauten

- W. Wunderer: Olympia

- Ludwig Weniger: Wissenschaftliche Vorträge