SEXTUS AURELIUS VICTOR

LIBER DE CAESARIBUS

Teil II: Cap.11-20

|

|

| Cap.: 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-42 | |

|

AURELIUS VICTOR LIBER DE CAESARIBUS |

AURELIUS VICTOR KAISERGESCHICHTE |

5 Dehinc atrox caedibus bonorum segnisque ridicule remotis procul omnibus muscarum agmina persequebatur, postquam ad libidinem minus virium erat, cuius foedum exercitium Graecorum lingua κλινοπάλην vocabat. 6 Hincque iocorum pleraque: nam percontanti cuidam, quispiamne in palatio esset, responsum: Ne musca quidem, nisi forte apud palaestram. 7 Is ergo magis magisque saevitia nimius eoque suspectior etiam suis libertorum consilio uxore non ignara, quae amorem histrionis viro praetulerat, poenas luit, quinto et quadragesimo vitae anno, dominationis circiter quintodecimo. 8 At senatus gladiatoris more funus ferri radendumque nomen decrevit. 9 Quo moti milites, quibus privatae commoditates dispendio publico largius procedunt, auctores necis ad supplicium petere more suo seditiosius coeperunt. 10 Qui vix aegreque per prudentes cohibiti tandem in gratiam optimatum convenere. 11 Neque minus per se moliebantur bellum, quod his conversum imperium maestitiae erat ob amissionem praedarum per dona munifica. 12 Hactenus Romae seu per Italiam orti imperium rexere, hinc advenae quoque; nescio an ut in Prisco Tarquinio longe meliores. 13 Ac mihi quidem audienti multa legentique plane compertum urbem Romam externorum virtute atque insitivis artibus praecipue crevisse. |

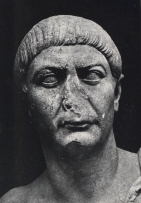

Domitianus (81-96)

(Rom, Antiquarium) Bisher waren die Regenten des Staats geborene Römer oder doch Italer; nun übernehmen Fremde seine Leitung und vielleicht, wie es bei Tarquinius Priscus der Fall war, zum größeren Glück für den Start. Bei mir wenigstens steht nach dem vielen, was ich gehört und gelesen habe, die Überzeugung fest, dass die Stadt Rom ihre Größe vorzüglich dem Verdienst der Ausländer und dem von ihnen hierher verpflanzten Guten zu verdanken habe. |

|

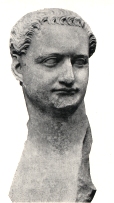

Nerva (96-98), Köln

|

Nerva (96-98)

Kopenhagen, Glyp. |

|

1 Namque Ulpium Traianum Italica, urbe Hispaniae, ortum, amplissimi ordinis tamen atque etiam consulari loco, arrogatum accepit dedit. 2 Hoc aegre clarior domi seu militiae reperietur. 3 Quippe primus aut solus etiam vires Romanas trans Istrum propagavit domitis in provinciam Dacorum pileatis +satisque nationibus, Decibalo rege ac +Sardonios; simul ad ortum solis cunctae gentes, quae inter Indum et Euphratem amnes inclitos sunt, concussae bello, atque imperati obsides Persarum regi, nomine Cosdroe, et inter ea iter conditum per feras gentes, quo facile ab usque Pontico mari in Galliam permeatur. 4 Castra suspectioribus atque opportunis locis exstructa, ponsque Danubio impositus, ac deductae coloniarum pleraeque. 5 Adhuc Romae a Domitiano coepta forum atque alia multa plusquam magnifice coluit ornavitque, et annonae perpetuae mire consultum reperto firmatoque pistorum collegio; simul noscendis ocius, quae ubique e republica gerebantur, admota media publici cursus. 6 Quod equidem munus satis utile in pestem orbis Romani vertit posteriorum avaritia insolentiaque, nisi quod his annis suffectae vires Illyrico sunt praefecto medente Anatolio. 7 Adeo boni malive in republica nihil est, quod in diversum traduci nequeat moribus praesidentium. |

Denn Ulpius Traianus aus Italica in Hispanien, indes Senator und gewesener Konsul, wurde von Nerva durch Arrogation an Sohnes Statt angenommenen. Die Geschichte dürfte schwerlich einen Regenten aufzuweisen haben, der Traianus' Verdienste im Krieg und Frieden zu überstrahlen vermöchte. Traianus war der erste oder sogar der einzige, der dem römischen Reich jenseits der Donau Zuwachs verschaffte, indem er nach dem Sieg über König Decebalus das Land der Dakier mit den Hüten, der Saker und Sardonier zur römischen Provinz machte; überdies hatten im Osten alle Völker zwischen den bekannten Flößen Indus und Euphrat die Macht seiner Waffen zu empfinden. Der persischen König Cosdroes musste Geiseln stellen. Während dieser Unternehmungen wurde von dem Schwarzen Meer an bis nach Gallien durch wilde Völker hindurch eine den Verkehr sehr erleichternde Straße angelegt, Kastelle wurden an bedrohten oder vorteilhaft gelegenen Punkten errichtet, eine Brücke über die Donau gebaut und eine Menge Kolonien angepflanzt. Überdies erhielten in Rom die von Domitianus angefangen öffentlichen Plätze ihre Vollendung, so wie noch viele andere Gebäude von ihm aufgeführt und auf das prachtvollste verziert wurden. Für immerwährenden Getreidevorrat sorgte Traianus auf das trefflichste durch die Errichtung und feste Einrichtung einer Bäckerinnung. Um die Nachrichten aus allen Teilen des Reiches um so schneller zu erhalten, wurden öffentliche Posten eingerichtet, eine allerdings höchst zweckmäßige, aber durch die Habsucht und die Tyrannei der Späteren zum Verderben des römischen Reiches gewordene Anstalt, außer dass zu unserer Zeit Illyricum durch die heilende Hand des Präfekten Anatolius wieder zu einiger Kraft gekommen ist. Gibt es doch keine so gute oder so schädliche Staatsanstalt, der nicht der Charakter der Beamten die entgegengesetzte Eigenschaft zu verleihen vermöchte! Traianus' Charakter bezeichnen Milde, Gerechtigkeit, Langmut und eine unverbrüchliche Treue in der Freundschaft; von der letzteren sind die sogenannten Suranen ein Beweis, ein Werk, das er seinem Freund Sura widmete. Der Reinheit seiner Absichten war sich Traianus so zuversichtlich bewusst, dass er sich, als er dem Obersten der Leibwache Saburanus nach dem herkömmlichen Gebrauch als Zeichen seiner Amtsgewalt das Schwert überreichte, mehrmals der Worte bediente: "Ich übergebe dir dies zu meinem Schutz, wenn ich recht handle; wo nicht, gegen mich." Er ging dabei von dem Grundsatz aus, dass einem Regenten sogar einem Irrtum weniger verzeihlich sei. Selbst den nachteiligen Folgen seiner zu großen Liebe zum Wein, ein Fehler, dem er gleich Nerva unterworfen war, hatte seine Klugheit dadurch vorzubeugen gewusst, dass er die Befolgung seiner Befehle nach etwas längeren Gelagen untersagte. Mit solchen vorzüglichen Eigenschaften hatte Traianus beinahe 20 Jahre regiert, als er nach einem heftigen Erdbeben, das Antiochia und das übrige Syrien in das äußerste Elend versetzte, auf Bitten des Senats nochmals die Waffen ergriff, aber bereits sehr bejahrt an einer Krankheit starb, nachdem er noch vorher den Hadrianus, seinen Landsmann und Verwandten, zum Reichsgenosse angenommen hatte. Von diesem Zeitpunkt an haben die Namen Caesar und Augustus eine verschiedene Bedeutung und es wurde zur Staatsmaxime, dass zwei oder noch mehrere zwar an der höchsten Gewalt teilnehmen, sich aber durch den Titel und den Grad ihrer Macht unterscheiden sollten. Was indessen Hadrianus betrifft, so erzählen mehrere Geschichtsschreiber, er habe den Thronbesitz der Gemahlin des Traianus, Plotina, zu verdanken, die vorgegeben habe, Traianus' Testament erkläre ihn zu seinem Nachfolger. |

|

1 Igitur Aelius Hadrianus eloquio togaeque studiis accommodatior pace ad orientem composita Romam regreditur. 2 Ibi Graecorum more seu Pompilii Numae caerimonias leges gymnasia doctoresque curare occepit, 3 adeo quidem, ut etiam ludum ingenuarum artium, quod Athenaeum vocant, 4 constitueret atque initia Cereris Liberaeque, quae Eleusina dicitur, Atheniensium modo Roma percoleret. 5 Deinde, uti solet tranquillis rebus, remissior rus proprium Tibur secessit permissa urbe Lucio Aelio Caesari. 6 Ipse, uti beatis locupletibus mos, palatia exstruere, curare epulas signa tabulas pictas; postremo omnia satis anxie prospicere, quae luxus lasciviaeque essent. 7 Hinc orti rumores mali iniecisse stupra puberibus atque Antinoi flagravisse famoso ministerio neque alia de causa urbem conditam eius nomine aut locasse ephebo statuas. 8 Quae quidem alii pia volunt religiosaque: quippe Hadriano cupiente fatum producere, cum voluntarium ad vicem magi poposcissent, cunctis retractantibus Antinoum obiecisse se referunt, hincque in eum officia supra dicta. 9 Nos rem in medio relinquemus quamquam in remisso ingenio suspectam aestimantes societatem aevi longe imparilis. |

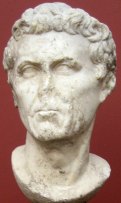

Hadrianus (117-138)

Quelle: Delbrück |

|

Antoninus

Pius

(138-161) (Köln) |

|

|

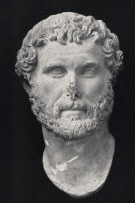

Marcus

Aurelius

(161-180) (Köln) 3 Igitur Aurelius socero apud Lorios anno vitae post quintum et septuagesimum mortuo confestim fratrem Lucium Verum in societatem potentiae accepit. 4 Eius ductu Persae, cum primum superavissent, ad extremum triumpho cessere, rege Vologeso. 5 Lucius paucis diebus moritur, hincque materies fingendi dolo consanguinei circumventum; 6 quem ferunt, cum invidia gestarum rerum angeretur, fraudem inter coenam exercuisse. 7 Namque lita veneno cultri parte vulvae frustum, quod de industria solum erat, eo praecidit consumptoque uno, uti mos est inter familiares, alterum, qua virus contigerat, germano porrexit. 8 Haec in tanto viro credere nisi animi ad scelus proni non queunt, 9 quippe cum Lucium satis constet Altini, Venetiae urbe, morbo consumptum, tantumque Marco sapientiae lenitudinis innocentiae ac litterarum fuisse, ut is Marcomannos cum filio Commodo, quem Caesarem suffecerat, petiturus philosophorum turba obtestantium circumfunderetur, ne expeditioni aut pugnae se prius committeret, quam sectarum ardua ac perocculta explanavisset. 10 Ita +incerta belli in eius salute doctrinae studiis metuebantur; tantumque illo imperante floruere artes bonae, ut illam gloriam etiam temporum putem. Lucius

Verus (161-169)

Köln |

Lucius

Verus (161-169)

Kopenhagen, Glyp. |

Lucius

Aurelius Commodus (180-192) Kopenhagen, Glyp. 1 At filius saeva a principio dominatione detestabilior habebatur, praecipue per maiorum controversam memoriam; quae posteris usque eo gravis est, ut absque communi in impios odio quasi corruptores generis exsecrabiliores sint. 2 Bello plane impiger; quo in Quados prospere gesto Septembrem mensem Commodum appellaverat. 3 Moenia Romae potentia vix digna lavandi usui instituit. 4 Immiti prorsus feroque ingenio, adeo quidem, uti gladiatores specie depugnandi crebro trucidaret, cum ipse ferro, obiecti mucronibus plumbeis uterentur. 5 Cumque eo modo plures confecisset, forte eum Scaeva nomine, audacia ac robore corporis pugnandique arte pervigens, ab studio tali deterruit; qui spreto gladio, quem inutilem cernebat, sufficere utrique ait, quo armabatur ipse. 6 Eo metu, ne inter congressum, uti solet, extorto pugione conficeretur, Scaevam removit, atque ad alios formidolosior in feras beluasque ferociam convertit. |

Dagegen wurde Antonius' Sohn Commodus durch seine schon in ihrem Beginn grausame Herrschaft allgemein verabscheut, besonders weil das Andenken an seine Vorfahren einen schneidenden Kontrast zu seinem Betragen bildete, ein Andenken, das auf den Nachkommen trefflicher Vorfahren um so schwerer lastet, je mehr dem allgemeinen Hass gegen verworfene Menschen überhaupt noch der Fluch auf sie als Schänder ihrer Familie zur Seite geht. Im Krieg entwickelte Commodus große Tätigkeit und führte ihn gegen die Quaden nicht ohne Glück, worauf er den Monat September Commodus nannte. Die Mauern Roms, die der römischen Größe nicht angemessen genug schienen, wurden von Lucius

Aurelius Commodus (180-192) Köln ihm in Bäder verwandelt. Die Gemütsart dieses Kaisers war wild und grausam: die Gladiatoren stieß er unter dem Vorwand, mit ihnen Fechtübungen anzustellen, nicht selten mit dem Schwert nieder, dessen er sich gegen ihre kleinen stumpfen Degen bediente, bis ihn, nachdem er bereits mehrere auf diese Weise getötet hatte, ein Gladiatoren namens Scaeva, der Körperkraft und Geschicklichkeit mit zuversichtlicher Kühnheit verband, von dieser Beschäftigung zurückschreckte. Dieser warf den Degen, der ihm, wie er wohl sah, nicht helfen konnte, beiseite und rief dem Kaiser zu, der Degen, den er führe, genüge für beide; darauf ließ ihn Commodus voll Furcht, Scaeva könne ihm, wie es oft der Fall war, während des Fechten den Degen entwinden und damit niederstoßen, abtreten. Durch diesen Vorfall war Commodus vor andern Fechtern hinlänglich gewarnt und ließ nun an wilden Tieren seine Wut aus. Da ihn aber sein dadurch bis zur Unerträglichkeit gesteigerter Blutdurst zu einem Gegenstand allgemeiner Furcht machte, verschwor sich seine nächste Umgebung (den Tyrannei darf nicht auf unverbrüchliche Treue rechnen), ja selbst seine Leibgarde gegen ihn, indem sie seinen schändlichen und grausamen Charakter erwogen. Zuerst versuchte man ihn auf eine weniger auffällige Weise - durch Gift - aus dem Weg zu räumen. Als aber dessen Wirkung zufällig durch zu reichlich genossene Speise vereitelt wurde, Commodus indessen doch über Schmerzen im Unterleib klagte, riet ihm sein Arzt, einer der Hauptverschworenen, auf die Palästra zu gehen. Hier drückte ihm ein Diener, der ihn salben sollte und zufällig auch in die Verschwörung eingeweiht war, unter dem Schein, mit ihm zu ringen, mit großer Kraft die Kehle zu und tötete ihn so, nachdem er seine Regierung auf etwa dreizehn Jahre gebracht hatte. Auf die Nachricht von seinem Tod nannte ihn der eben wegen des Januarfestes mit Anbruch des Tages zahlreich versammelte Senat sowie das ganze Volk einen Feind der Götter und Menschen, sein Name auf den öffentlichen Denkmälern sollte ausgetilgt werden, und die Regierung wurde alsbald dem Stadtpräfekten Aulus Helvius Pertinax übertragen. |

| 1 Hic doctrinae omnis ac moribus antiquissimis, immodice parcus, Curios aequaverat Fabriciosque. 2 Eum milites, quis exhausto iam perditoque orbe satis videtur nihil, impulsore Didio foede iugulavere octogesimo imperii die. | Dieser Fürst besaß neben einer sehr umfassenden wissenschaftlichen Bildung einen altrömischen Charakter, dessen zu weit getriebene Sparsamkeit ihn den Curiern und Fabriciern gleichstellt. Er wurde von den Soldaten, deren Habsucht trotz der Erschöpfung und des Ruins des Reiches keine Befriedigung kennt, auf Anstiften des Didius auf eine schändliche Weise getötet, nachdem seine Regierung nur 80 Tage gedauert hatte. |

| 1 At Didius (an Salvius?) Iulianus fretus praetorianis, quos in societatem promissis magnificentioribus perpulerat, ex praefectura vigilum ad insignia dominatus processit. 2 Genus ei pernobile iurisque urbani praestans scientia; quippe qui primus edictum, quod varie inconditeque a praetoribus promebatur, in ordinem composuerit. 3 Hincque satis compertum cohibendae cupidini ingenium ni iuvet, eruditionem imbecillem esse, 4 cum praeceptor et asper quidem rectius vivendi in facinus processerit, quod novo supplicio plectendum ediderat. Neque cupito tamen potitus diu. Namque eum acceptis illico, quae acciderant, Septimius Severus, qui forte Syriae legatus in extremis terris bellum gerebat, imperator creatus pontem proxime Milvium acie devicit; missique, qui fugientem insequerentur, apud palatium Romae obtruncavere. | Didius Salvius Iulianus schwang sich, gestützt auf die Leibwache, die er durch verschwenderische Versprechungen auf seine Seite gebracht hatte, von der Würde eines Obersten der Stadtwache zum Glanz des Thrones empor. Entprossen aus einer sehr edlen Familie, besaß er eine ausgezeichnete Kenntnis des städtischen Rechts; er war der erste, der das von den Prätoren bisher mit vielen Abweichungen und unzusammenhängend bekannt gemachte Edikt in eine feste Ordnung brachte. Iulianus ist ein sprechender Beweis, dass Gelehrsamkeit für sich allein ohne Charakter ein schwacher Damm gegen leidenschaftliches Begehren ist. Denn während seine keineswegs gelinden Vorschriften sittliche Besserung hervorbringen sollten, ließ er sich zu einer Tat hinreißen, die er durch ein Edikt mit einer neuen Art von Strafe belegt hatte. Indessen war er nicht lange glücklich in dem Besitz des Gegenstandes seiner Wünsche. Auf die schnell verbreitete Nachricht von den Vorgängen zu Rom wurde Septimius Severus, der als Legat von Syrien in den entferntesten Gegenden Krieg führte, zum Kaiser ausgerufen, Iulianus bei der mulvischen Brücke geschlagen und von seinen abgeschickten Verfolgern im Palast zu Rom getötet. |

Septimius Severus

(193-211) Kopenhagen, Glyp. Pescennium Nigrum apud Cyzicenos, Clodium Albinum Lugduni victos coegit mori; 9 quorum prior Aegyptum dux obtinens bellum moverat spe dominationis, alter Pertinacis auctor occidendi, cum eo metu in Britannos, quam provinciam a Commodo meruerat, transmittere niteretur, in Gallia invaserat imperium. 10 Horum infinita caede crudelior habitus et cognomento Pertinax, quamquam ob vitae parsimoniam similem ipsum magis ascivisse plures putent: nobis mens ad credendum prona acerbitati impositum. 11 Nam cum quidam hostium, quem tamen, uti bellis civilibus solet, condicio loci ad Albinum detulerat, causa exposita novissime conclusisset: "Quid, quaeso, faceres, si tu esses?" ille respondit: "Ea perferrem, quae tu." 12 Quo dicto factoque durius nibil bonis: cum sanctique huiuscemodi dissensiones, quamvis studiosius coeptas, fortunae increpent magisque in protegendis quam ad perdendos cives verum corrumpi patiantur. 13 At iste delendarum cupidus factionum, quo deinceps mitius ageret, necessitudinem facti ulcisci maluit, ne paulatim spe veniae in labem publicam per coniurationes procederetur, ad quas vitio temporum animos <pronos> intelligebat; neque ego abnuo ea delictorum, quae grassari immodice coeperint, plus paene quam severe excidenda esse. 14 Felix ac prudens, armis praecipue; adeo, ut nullo congressu nisi victor discesserit auxeritque imperium subacto Persarum rege nomine Aggaro. 15 Neque minus Arabas, simul adortus ut est, in dicionem redegit provinciae modo. 16 Adiabena quoque, ni terrarum macies despectaretur, in tributarios concessisset. 17 Ob haec tanta Arabicum, Adiabenicum et Parthici cognomento patres dixere. 18 His maiora aggressus Britanniam, quoad ea utilis erat, pulsis hostibus muro munivit per transversam insulam ducto utrimque ad finem Oceani. 19 Quin etiam Tripoli, cuius Lepti oppido oriebatur, bellicosae gentes submotae procul. 20 Quae factu ardua facilius eo patrabantur, quo implacabilis delictis strenuum quemque praemiis extollebat. 21 Denique ne parva latrocinia quidem impunita patiebatur, in suos animadvertens magis, quod vitio ducum aut etiam per factionem fieri vir experiens intelligeret. 22 Philosophiae, declamandi, cunctis postremo liberalium deditus studiis; idemque abs se texta ornatu et fide paribus composuit. 23 Legum conditor longe aequabilium. Huic tanto domi forisque uxoris probra summam gloriae dempsere, quam adeo famose complexus est, uti cognita libidine ac ream coniurationis retentaverit. 24 Quod cum infimo turpe tum potentibus, et illi magis, cui non privati neque singuli aut flagitiosi, verum imperia et exercitus atque ipsa vitia concessere. 25 Nam cum pedibus aeger bellum moraretur idque milites anxie ferrent eiusque filium Bassianum, qui Caesar una aderat, Augustum fecissent, in tribunal se ferri, adesse omnes, imperatoremque ac tribunos, centuriones et cohortes, quibus auctoribus acciderat, sisti reorum modo iussit. 26 Quo metu cum stratus humi victor tantorum exercitus veniam precaretur: "Sentitisne," inquit, pulsans manu, "caput potius quam pedes imperare?" 27 Neque multo post in Britanniae municipio, cui Eboraci nomen, annis regni duodeviginti morbo exstinctus est. 28 Ortus medie humili, primo litteris, dehinc imbutus foro; quo parum commodante, uti rebus artis solet, dum tentat aut exquirit varia melioraque, conscendit imperium. 29 Ibi graviora expertus, laborem curas metum et incerta prorsus omnia, quasi testis vitae mortalium: "Cuncta," inquit, "fui; conducit nihil". 30 Funus, quod liberi Geta Bassianusque Romam detulerant, mire celebratum illatumque Marci sepulcro, <quem> adeo percoluerat, ut eius gratia Commodum inter Divos referri suaserit fratrem appellans, Bassianoque Antonini vocabulum addiderit, quod ex illo post multos dubiosque eventus auspicia honorum cepisset patrocinio fisci; 31 deinde laborantibus secundarum initia earumque auctores memoriae sunt. 32 At posteri, quasi bellum inter se mandatis accepissent, confestim secessere. Ita Geta, cui nomen paterno ab avo erat, cum eius modestiore ingenio frater angeretur, obsessus interiit. 33 Quae victoria Papiniani exitio foedior facta, ut sane putant memoriae curiosi, quippe quem ferunt illo temporis Bassiani scrinia curavisse monitumque, uti mos est, destinanda Romam quam celerrime componeret, dolore Getae dixisse haudquaquam pari facilitate velari parricidium, qua fieret, iccircoque morte affectum. 34 Sed haec improbe absurda sunt, cum constet satis praefecturam praetorio gessisse neque incondite illum virum tantam contumeliam imponere potuisse, cui amori ac magisterio erat. |

Septimius Severus

(193-211) Köln Severus schlug den Pescennius Niger bei Cyzicus und den Clodius Albinus bei Lugdunum und ließ beide töten. Den ersten hatte als Statthalter von Ägypten die Aussicht auf den Thron zur Ergreifung der Waffen bewogen. Albinus, dem des Pertinax Ermordung keineswegs fremd war, hatte sich in Gallien für unabhängig erklärt, als er aus Furcht nach dem ihm von Commodus zur Provinz bestimmten Britannien übersetzen wollte. Das unter seinen Gegnern angerichtete schonungslose Bluebad setzte den Severus in den Ruf der Grausamkeit und er erhielt daher den Beinamen Pertinax. Zwar glauben mehrere, Severus selbst habe sich wegen seiner ebenso eingeschränkten Lebensweise diesen Beinamen beigelegt, allein ich neige mehr dazu, seinen Ursprung in seiner übergroßen Strenge zu finden. Einst verantwortete sich einer seiner Feinde, den nur örtliche Verhältnisse, wie nicht selten in Bürgerkriegen, zu Ergreifung der Partei des Albinus bestimmt hatten, und schloss seine Verteidigung mit der Frage: Was hättest du getan, wenn du an meiner Stelle gewesen wärst? Ich hätte, entgegnete Severus, dasselbe Schicksal über mich ergehen lassen, das jetzt dich trifft. Fürwahr, eine Antwort und ein Benehmen, wie sie für einen gefühlvollen Menschen nicht verletzender sein können, da die sittlich besten Menschen dergleichen Streitigkeiten, mag auch die Hitze der Leidenschaft sie hervorgerufen haben, lieber dem Schicksal zur Last legen und der Wahrheit mehr für die Erhaltung als zum Untergang ihrer Mitbürger zu nahe treten lassen. Aber freilich lag seinem Eifer in Vernichtung der Parteien die Absicht größerer Milde für die Zukunft zu Grunde; daher wollte er einen von der Notwendigkeit gebotenen Schritt lieber bestrafen, als durch Hoffnung auf Begnadigung einer Reihe von Verschwörungen, wozu er den verdorbenen Geist der Zeit nur zu sehr geneigt sah, zum größten Nachteil des Staates hervorgerufen wissen. Und wirklich bin auch ich der Meinung, dass diejenigen Verbrechen, die ausschweifend überhandzunehmen beginnen, nicht streng genug ausgerottet werden können. Glück und Klugheit kennzeichneten alle Handlungen des Severus, namentlich bei seinen kriegerischen Unternehmungen: er verließ nie anders denn als Sieger das Schlachtfeld. Die Grenzen des Reiches wurden von ihm erweitert, der persische König Abgarus bezwungen, die Araber mussten sich gleich beim ersten Angriff unterwerfen und ihre Abhängigkeit von Rom anerkennen und selbst Adiabene wäre zinspflichtig geworden, wenn die Unfruchtbarkeit des Landes es gelohnt hätte. Diese Großtaten erwarben von seiten des Senats die Beinamen Arabicus, Adiabenicus und Parthicus. Hierauf machte sich Severus an noch bedeutendere Unternehmungen. In Britannien, diesem so einträglichen Besitztum der Römer, schlug er die Feinde und sicherte es durch eine Mauer, die er durch die ganze Breite der Insel von einem Ende des Ozeans bis zu dem andern zog; ja, er nötigte auch kriegerische Völker, sich weit von der Landschaft Tripolis, worin seine Vaterstadt Leptis lag, zurückzuziehen. Die Ausführung all dieser schwierigen Unternehmungen war um so leichter für Severus, als er neben einer unerbittlichen Strenge gegen Vergehen die Tapferkeit durch reichliche Belohnung zu ehren verstand. Auch nicht einmal geringere Bedrückungen ließ er ungestraft, wobei er gegen die ihm am nächsten Stehenden die größere Strenge bewies, weil dem erfahrenen Mann nicht entging, dass sie durch die Schuld der Statthalter oder auch durch Parteilichkeit herbeigeführt würden. Severus beschäftigte sich mit Philosophie, Redeübungen, überhaupt mit allen wissenschaftlichen Gegenständen: eine Geschichte seiner Taten erfasste er mit ebenso viel Geschmack als Wahrheitsliebe. In der Gesetzgebung leiteten ihn die Grundsätze strenger Gerechtigkeit. Aber auf den glänzenden Ruhm dieses so ausgezeichneten Kriegers und Staatsmannes werfen die groben Ausschweifungen seiner Gemahlin, für die er eine so verwerfliche Zärtlichkeit hegte, dass er sie selbst da noch beibehielt, als er von ihrer freien Lebensart und von ihrer Teilnahme an einer Verschwörung gegen sein Leben sichere Kunde nie hatte, einen starken Schatten. Wenn ein solches Benehmen schon für einen Mann aus dem niedrigsten Stand schimpflich ist, so ist es dasselbe noch mehr für einen Fürsten, und besonders für einen solchen Fürsten, vor dem nicht bloß Leute aus dem Privatstand, nicht einzelne Menschen überhaupt, nicht einzelne Verbrecher, sondern Throne, ganze Heere, ja das Laster selbst sich beugten. Als nämlich einst Severus an den Füßen litt und der Fortgang der kriegerischen Unternehmungen dadurch gehemmt wurde, riefen die Soldaten, darüber ungehalten, seinen Sohn Bassianus, der als Caesar im Lager anwesend war, zum Augustus aus. Darauf ließ Severus sich auf das Tribunal tragen und alles, den neuen Kaiser, die Tribunen, Centurionen und Kohorten, die den ersten Anstoß zu diesem Schritt gegeben hatten, Verbrechern gleich vor sich erscheinen. Von Furcht ergriffen warf sich das so oft siegreiche Heer zu Boden und flehte um Verzeihung seines Verbrechen. Da rief der Kaiser, mit der Hand den Kopf berührend, aus: Seht ihr jetzt, dass nicht die Füße, sondern der Kopf regiert? Severus starb bald nach diesem Vorfall im 18. Jahr seiner Regierung an einer Krankheit in der britannischen Munizipialstadt Eboracum. Aus einer ansehnlichen Familie des Mittelstandes entprossen, hatte sich Severus zuerst gelehrten Studien, hierauf den Geschäften des Forums gewidmet. Da eh auf dieser Laufbahn wenig Glück hatte, ergriff er das gewöhnliche Auskunftsmittel in bedrängte Lage, er machte alle möglichen Versuche zur immer weiteren Aufbesserung seiner Umstände, bis er zuletzt den Thron bestieg. Aber auch hier machte er manche herbe Erfahrung, fand sich von Mühlen, Sorgen und Furcht umgeben, nirgends etwas Festes, Beständiges und rief gleichsam als Zeuge des menschlichen Lebens aus: Ich bin alles gewesen, nichts ist gedeihlich. Seine Leiche wurde von seinen beiden Söhnen Geta und Bassianus nach Rom gebracht, mit außerordentlichen Feierlichkeiten bestattet und in dem Grabmal des Marcus beigesetzt. Für diesen hatte Severus eine so große Verehrung gehegt, dass er aus Achtung gegen ihn nicht nur den Commodus unter die Götter versetzt wissen wollte und ihn Bruder nannte, sondern auch seinem Sohn Bassianus denn Beinamen Antoninus gab. Severus tat dies, weil ihm Marcus nach vielen unsicheren Versuchen die Bahn zu weiteren Ehrenstellen durch Übertragung der Anwaltschaft des Fiskus geöffnet hatte. In so lebhaftem Andenken stehen bei den Menschen, die früher mit Widerwärtigkeiten zu kämpfen hatten, die erste Stufe ihres Glücks und diejenigen, die sie auf diese erhoben haben. Zwischen den Söhnen des Severus trat, gleich als ob ihres Vaters letzter Wille auf Krieg gelautet hätte, sogleich Uneinigkeit ein und Geta - so genannt von seinem väterlichen Großvater - wurde, weil sein sanfterer Charakter bei Bassianus Unruhe erregte, ein Opfer der hinterlistigen Nachstellungen seines Bruders. Das Schändliche dieses Sieges wurde, wie wenigstens einige Geschichtsschreiber erzählen, noch erhöht durch die Hinrichtung des Papinianus. Dieser sei damals Geheimschreiber des Bassianus gewesen und habe, als der Kaiser ihm den Befehl gegeben habe, die nach Rom bestimmten Papiere auf das schnellster auszufertigen, voll Schmerz über Getas Tod entgegnet, ein Brudermord werde nicht mit gleicher Leichtigkeit gerechtfertigt als begangen. Diese Worte hätten im das Leben gekostet. Allein diese ganze Erzählung ist ebenso ungereimt wie boshaft ersonnen. Denn Papinianus war, wie man allgemein weiß, Oberster der Leibwache. Auch ist nicht wohl anzunehmen, dass er auf eine so rücksichtslose Weise sich so beleidigender Worte gegen seinen Fürsten bedient haben soll, dessen Leitung und Liebe er besaß. |

| Übersetzung: nach A.Cloß bearbeitet v. E.Gottwein | |

|

|

| Aufgabenvorschläge: |

|

Lat. zu "Aurelius Victor" Literatur: zu "Aurelius Victor" 1266

Aurelius Victor / Pichlmayr, F. / Gründel, R.

Sexti Aurelii Victoris Liber de Caesaribus, praecedunt De origine gentis Romanae et De viris illustribus, subsequitur Epitome de Caesaribus

Leipzig 2/1970 1267

Aurelius Victor / Sepp, B.

Incerti auctoris liber de origine gentis Romanae

München 1879 1292

Aurelius Victor / Cloß

Sextus Aurelius Victor, übersetzt von August Cloß

Stuttgart (Metzler) 1838 1265

Aurelius Victor / Forbiger

übersetzt und mit erläuternden Anmerkungen versehen von A. Forbiger

Stuttgart (Krais & Hoffmann) 1866 4107

Aurelius Victor / Michel Festy

Pseudo-Aurelius Victor: Abrégé des Césars. Texte etabli, traduit et commenté par Michel Festy

Paris (Les belles Lettres) 1999 1263

Aurelius Victor / Sehlmeyer, M.

Origo gentis Romanae / Die Ursprünge des römischen Volkes

Darmstadt (WBG) 2004 1294

Bird, H.W.

An Historical Commentary on Sextus Aurelius Victor's Liber de Caesaribus 18 to 42

Diss. Toronto 1972 1295

Bird, H.W.

Sextus Aurelius Victor. A Historiographical Study

Liverpool 1984 1296

Cohn, A.

Quibus ex fontibus Sexti Aurelii Victoris et Libri de Caesaribus et Epitomes undecima capita priora fluxerint

Diss. Berlin 1884 1297

Damsté, P.H.

Ad Sextum Aurelium Victorem

in: Mnemos.45/1917, 367-382 2570

Eutropius / Hoffmann

Eutropius, Abriss der Römischen Geschichte übersetzt von Friedrich Hoffmann

Stuttgart (Metzler) 1829 1298

Hohl, E.

Ãœber den Ursprung der Historia Augusta

in: Herm. 55/1920, 296-310 1299

Hohl, E.

Die Historia Augusta und die Caesares des Aurelius Victor

in: Historia 4/1955, 220-228 1301

Mommsen, Th.

Zu den Caesares des Aurelius Victor

in: Sb.Berlin 2(1884), 951-955 1302

Nixon, Ch.E.V.

An Historigraphical Study of the Caesares of Sextus Aurelius Victor

Diss. Michigan 1971 1303

Noble, A.N.

Indices verborum omnium quae in Sexti Aurelii Victoris libro de Caesaribus et incerti auctoris epitome de Caesaribus reperiuntur

Diss. Ohio State Univ. 1938 1304

Opitz, Th.

Sallustius und Aurelius Victor

in: Jhrb.f.class.Philol. 127/1883, 217-222 1305

Schmidt, P.L.

Victor 69 (Sextus Aurelius Victor)

in: RE Suppl.15, 1583-1676 (Stuttgart 1978)

[ Homepage

| Hellas 2000

| Stilistik

| Latein

| Latein. Lektüre

| Lateinisches Wörterbuch

| Lateinischer Sprachkurs

| Lateinische Grammatik

| Lat.Textstellen

| Römische Geschichte

| Griechisch

| Griech. Lektüre

| Griechisches Wörterbuch

| Griechischer Sprachkurs

| Griechische Grammatik

| Griech.Textstellen

| Griechische Geschichte

| Landkarten

|Â Beta-Converter

| Varia

| Mythologie

| Bibliographie

| Ethik

| Literaturabfrage

]

|