-

|

|

- Amphitheater

- Palaestra

- Porta Nocera

- Haus des Menander

-

- Haus und Thermopolium des Vetutius Placidus

- Haus der Ceii (u.a.); Fullonica Stephani u.a.

- Haus des Kitharaspielers

- Odeon (Kleines Theater)

- Großes Theater

- Gladiatorenkaserne

|

- Forum triangulare

- Stabianer Thermen

- Zentrale Thermen

- Haus des Lucius Caecilius Iucundus

- Forum

- Porta di Vesuvio

- Porta die Nola

- Porta di Sarno

- Porta die Stabia

- Tempel der Venus (in der Nähe der Porta Marina)

|

Cornelia Veneria Pompeianorum: Römische Kleinstadt in Campanien. Am 5. Febr. 62 n. Chr. Erdbeben mit Epizentrum bei Pompeii. Die Schäden sind bis 79 n.Chr., dem Ausbruch des Vesuvs, der Pompeii verschüttet, noch nicht behoben. Ausgrabungen seit 1806. Vgl. Herculaneum

| |  , Stabiae , Stabiae

| |  , Oplontis , Oplontis

| |

- Öffentliche

Gebäude:

- Amphitheater

|

|

|

Äußerer Aufgang zu den Rängen

|

|

|

|

Innenraum des Amphitheaters

|

- Palaestra

- Forum

|

|

Blick von den Verwaltungsgebäuden her über das Forum und den Iupitertempel auf den mons Vesuvius.

|

- Forum

- Iupitertempel

- Tiberius-Bogen

- Gedächtnisbogen

|

- Forumthermen

- Macellum

- Heiligtum der Laren

- Vespasian-Tempel

|

- Haus der Eumachia

- Comitium

- Amtsgebäude der Ädile, Duumvirn, Dekurionen

|

- Basilika

- Apollon-Tempel

- Mensa Ponderaria

- Marktgebäude

|

|

- Tempel

- Apollon-Tempel

- dorischer Herkules-Tempel

- Fortuna-Tempel

- Isis-Tempel

- Iupitertempel

- Larenheiligum

- Vespasiantempel

- Tempel des Zeus Meilichios

- Thermen

- Theater

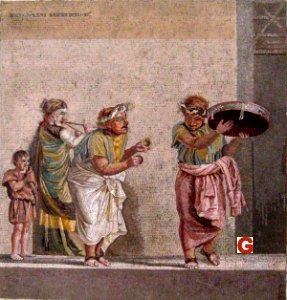

Im Großen Theater Im Großen Theater |

- Odeon

- Stadttore

- Nekropolen (extra muros)

- Einzelne

Häuser [Haus des Amandus | der Amazonen | des Ankers | des L.Caecilius Iucundus | des Casca Longus | des Cenaculums | des Chirurgen | der Cornelii | des P.Cornelius Tages (des Epheben) | der Dioskuren (des Kastors und Pollux) | Epidius Rufus | der Gelehrten | der Gladiatoren | der Silbernen Hochzeit | der Holconii | mit dem schönen Impluvium | der Iulia Felix | des Kaisers Joseph II. | des Kalks | des Kitharaspielers | mit dem Lararium | der verhängnisvollen Liebe | der Liebenden | des Loreius Tiburtinus | des M.Lucretius | des Lucretius Fronto | des Meleager | des Menander (Quintus Poppaeus) | des Moralisten | des Nigidius Vaccula | des Obellius Firmus | mit dem Obstgarten | des Pansa | des Paquius Proculus | des Pinarius Cerialis | des Cn.Poppaeus Habitus | des Romulus und Remus | des Sallust | des Sarnus | des Seemanns | des Siricus | des Skeletts | der indischen Statuette | der vier Stile | des Trebius Valens | des Triptolemos | des M.Vecilius Verecundus | des L. Verraius Hypsaeus | des Vesonius Primus | der Vestalinnen | der Zentauren ]

- Casa degli amorini dorati

- Casa dei Capitelli figurati

- Casa dei Cei

- Casa del Centenario

- Villa di Cicero

- Casa del Criptoportico

- Casa del Fauno (Haus des Fauns)

- Casa del Granduca

- Casa del labirinto

- Casa del Menandro

- Casa del Poeta Tragico

- 1724 gefunden, auch "Haus des Glaukus". In der Nähe der Porta Marina. Benannt nach einem Mosaik, das einen alten Dichter und Schauspieler darstellt. Bekannter durch das "Cave-canem-Türmosaik. Die Fresken (Szenen der Ilias) befinden sich in Neapel)

- Casa del Principe di Napoli

- Casa dell' ara massima

- Casa dell' Orso

- Casa della Fontana

- Haus der Vettier

- Hospitium

- Okt.2000 vor Pompeii in der Nähe des Stabianer Tores bei der Reparatur der Autobahn gefunden.Luxushotel, reich ausgestattet mit Fresken, Mosaiken und Inventar. Besonders bemerkenswert das mittlere von drei Triklinien. Unter seinen Fresken fällt ein Dioskure auf (Beschützer der Seefahrt und der Gladiatoren, denen Pompeii seinen Wohlstand verdankt).

- Villa

dei Misteri (Mysterienvilla, Villa Item)

- Zu ihr gelangt man, wenn man das Ausgrabungsgelände durch das Herkulanertor verlassen hat, am Ende der Nekropole. 1909 aufgefunden. Berühmt durch den raumfüllenden Bildfries, der Szenen im Zusammenhang mit dem Mysterienkult des Dionysos darstellt. Man datiert die Entstehung der Bilder in die Zeit um 60 v.Chr.

-

|

|

|

Rückwand der Mysterienvilla

|

Der erste Blick fällt auf die Rückseite des Raumes, auf die dreigegliederte Darstellung der Hochzeit des Dionysos mit Ariadne (göttliche Epiphanie und Hieros Gamos).

- In der Mitte lagert der Gott efeubekränzt und nur notdürftig bekleidet mit Thyrsos und vom Wein gelösten Gliedern im Schoß der Ariadne und sieht sie liebevoll an.

- Rechts schließt sich, auf die Seitenwand, übergreifend eine Szene an, in der zwei Mädchen mit entblößtem Oberkörper durch die Enthüllung eines mystischen Symbols (eines Phallos über einer Getreideschwinge) in die dionysische Mysterien eintauchen wollen, dafür aber von einem geflügelten weiblichen Daimon mit Peitschenhieben bedroht bzw. bestraft werden. In ihr hat man durch Bildvergleich AGNOIA ("Nichtwissen") erkannt, die verhindern will, dass das mystische Geheimnis preisgeben wird. Die Frau, die das rechte Mädchen mit aufgebrachtem Blick auf AGNOIA schützt, könnte MYESIS ("Initiation") sein, die im Gegensatz zum Peitschendaimon das geheime Wissen nicht vorenthalten will. Rechts daneben zwei Frauen, die bereits früher durch die Initiation zu Mysten geworden sind und sich beglückt als Thyrsosträgerin und Kastagnettenspielerin ihres göttlichen Wissens erfreuen.

-

|

|

|

Opferszene an der linken Seitenwand der Mysterienvilla

|

Links neben Dionysos parallel dazu eine männliche Initiationsszene: Ein Silen reicht mit abgewandtem Gesicht einem Satyrn ein Gefäß (eine Lekane) hin, in dem sich eine Silenmaske spiegelt, die hinter beiden von einem spitzohrigen Pan hochgehalten wird. Der Satyr erwartet, sich selbst zu sehen, sieht sich aber erschreckt als zukünftigen Silen, der er durch die Initiation erst werden soll. Der Blick des Silens richtet sich auf eine Dienerin der linken Seitenwand, die mit wehendem Gewand ängstlich vor dem Lekanomanteion davonflieht. An diese Verweigerung des geheimen Wissens schließt sich parallel zur Gegenseite eine Darstellung ekstatischen Glücks in einer musikerfüllten dionysisch-bukolischen Idylle an mit dem leierschlagenden Pappo-Silen als Abschluss, der die Fluchtbewegung der Dienerin auffängt.

- Zur Tür hin setzt sich die Darstellung der linken Seite in einer rein menschlichen Opferszene fort. Sieben überwiegend weibliche Personen sind an ihr beteiligt: eine verschleierte Peplosträgin, ein vorlesender Knabe, die Verfasserin des vorgelesenen Textes, eine bekränzte Dienerin mit erhobenem Opfertablett, eine weitere Dienerin mit abgestelltem Tablett oder Korb, eine sitzende Matrona als Priesterin in Rückenansicht und eine Wasser über die Hand ihrer Herrin gießende Dienerin.

-

|

|

|

Rechte Bildseite der Mysterienvilla: Ankleiden der Braut

|

Dem entspricht auf der rechten Seite, vom Fenster unterbrochen, eine zweite menschliche Szene: die Darstellung einer sich schmückenden Braut. Sie sitzt auf einem Stuhl und kämmt sich, unterstützt von einer Dienerin, das Haar; ein geflügelter Eros hält ihr einen Spiegel vor. Rechts vom Fenster eine interessiert zuschauende reifere Frau in einem gepolsterten Stuhl, Sie denkt wohl an ihre eigene Brautzeit zurück. Zur Tür hin schließt sich ein weiterer Eros mit Bogen an.

- Den Sinn der somit streng symmetrisch aufgebauten Bildfolge gibt B.Andreae (Römische Kunst, 59) so an: "Eine irdische Braut wird durch die in eine mythische Welt hinüberspielende Feier der dionysischen Mysterien eingeweiht in die Geheimnisse der Ehe." (Die hier gegebene Deutung des Bildfrieses ist besonders R.Etienne verpflichtet).

- Villa Imperiale

Villa mit "imperialem" Festsaal auf Stützbögen am Südhang der Stadt, bei einem amerikanischen Fliegerangriff 1944 freigebombt. Schon vor dem Vesuvausbruch durch ein Erdbeben zerstört. Von den Fresken ist am bekanntesten eine Nymphe ("Muse"), die von einem Felsen herab sinnend und wehmütig den angespülten Leichnam des Ikarus betrachtet. [Sachquelle: D.Bartetzko, in: FAZ, 11.04.02, Nr. 84, S.41 - Bildquelle: Phoenix

Pompeji e.V.] Villa mit "imperialem" Festsaal auf Stützbögen am Südhang der Stadt, bei einem amerikanischen Fliegerangriff 1944 freigebombt. Schon vor dem Vesuvausbruch durch ein Erdbeben zerstört. Von den Fresken ist am bekanntesten eine Nymphe ("Muse"), die von einem Felsen herab sinnend und wehmütig den angespülten Leichnam des Ikarus betrachtet. [Sachquelle: D.Bartetzko, in: FAZ, 11.04.02, Nr. 84, S.41 - Bildquelle: Phoenix

Pompeji e.V.]

Wandmalerei

| |

- Inschriften

| |

Graffiti

| |  |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Alte , seit 109 v.Chr. in Stein gebaute Brücke mit vier großen Bögen im Fluss und zwei kleineren am Ufer, drei Meilen nördlich von Rom, wo die Via Flaminia den Tiber überquert, ursprünglich außerhalb der Stadt. Ihren Namen hat sie von ihrem sonst unbekannten Erbauer. Hier wurde

63 v. Chr.

die Gesandtschaft der Allobroger, die zum Schein mit den Catilinariern (

Sall.Cat.39,6ff) gemeinsame Sache machte, festgenommen. 312 n.Chr. entschied sich hier der Kampf zwischen Constantin

d. Gr. und seinem Nebenbuhler Maxentius. Maxentius ertrank auf der Flucht. [Bildzitat]

Alte , seit 109 v.Chr. in Stein gebaute Brücke mit vier großen Bögen im Fluss und zwei kleineren am Ufer, drei Meilen nördlich von Rom, wo die Via Flaminia den Tiber überquert, ursprünglich außerhalb der Stadt. Ihren Namen hat sie von ihrem sonst unbekannten Erbauer. Hier wurde

63 v. Chr.

die Gesandtschaft der Allobroger, die zum Schein mit den Catilinariern (

Sall.Cat.39,6ff) gemeinsame Sache machte, festgenommen. 312 n.Chr. entschied sich hier der Kampf zwischen Constantin

d. Gr. und seinem Nebenbuhler Maxentius. Maxentius ertrank auf der Flucht. [Bildzitat] |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Blick von den Verwaltungsgebäuden her über das Forum und den Iupitertempel auf den mons Vesuvius.

Blick von den Verwaltungsgebäuden her über das Forum und den Iupitertempel auf den mons Vesuvius.

Im Großen Theater

Im Großen Theater

Villa mit "imperialem" Festsaal auf Stützbögen am Südhang der Stadt, bei einem amerikanischen Fliegerangriff 1944 freigebombt. Schon vor dem Vesuvausbruch durch ein Erdbeben zerstört. Von den Fresken ist am bekanntesten eine Nymphe ("Muse"), die von einem Felsen herab sinnend und wehmütig den angespülten Leichnam des Ikarus betrachtet. [Sachquelle: D.Bartetzko, in: FAZ, 11.04.02, Nr. 84, S.41 - Bildquelle:

Villa mit "imperialem" Festsaal auf Stützbögen am Südhang der Stadt, bei einem amerikanischen Fliegerangriff 1944 freigebombt. Schon vor dem Vesuvausbruch durch ein Erdbeben zerstört. Von den Fresken ist am bekanntesten eine Nymphe ("Muse"), die von einem Felsen herab sinnend und wehmütig den angespülten Leichnam des Ikarus betrachtet. [Sachquelle: D.Bartetzko, in: FAZ, 11.04.02, Nr. 84, S.41 - Bildquelle: